LA "RECONVERSIÓN" INDUSTRIAL: O LA DÉCADA EN LA QUE A LOS ESPAÑOLES NOS CONVIRTIERON EN LOS CAMAREROS DE EUROPA

¿Quién decidió que España ya no podía ser un país industrial? ¿Qué se perdió realmente cuando cerraron las fábricas?

Durante los años 80 del siglo pasado, tuvo lugar en España un proceso devastador al que se llamó “reconversión industrial” que desmanteló buena parte del aparato productivo español. Ni que decir tiene que hoy sus efectos siguen presentes en forma de paro, precariedad y desigualdad territorial. Pero ¿quién o quiénes impulsaron ese desarme? ¿Quiénes fueron sus cómplices dentro y fuera del país? ¿Por qué se hizo? Y, sobre todo, ¿quiénes fueron los que ganaron y perdieron en aquella nefasta operación que, sobre todo, es hoy cuando estamos sufriendo sus efectos?

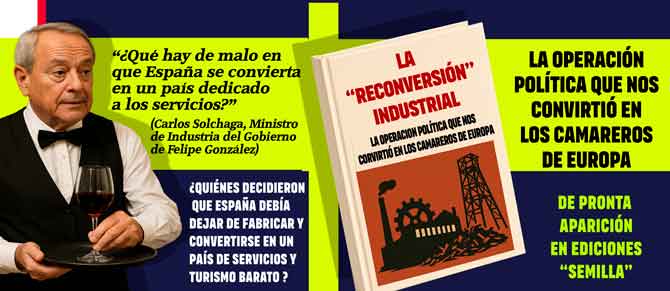

El texto que el lector se dispone a abordar es un resumen del prólogo del libro "La reconversión industrial: la operación política que nos convirtió en los camareros de Europa, obra que publicará próximamente "Ediciones Semilla".

Este resumen sintetiza las principales ideas del libro: la explicación de cómo, bajo el nombre amable de “modernización”, se llevó a cabo en España un profundo proceso de desmantelamiento industrial que transformó el país, desplazando su base productiva hacia un modelo de servicios y dependencia exterior.

Lejos de ser un accidente histórico, aquella “reconversión” fue realmente una operación política cuidadosamente planificada, impulsada desde Europa y ejecutada con la complicidad de las élites nacionales. Su comprensión resulta hoy indispensable para entender buena parte de las desigualdades, la precariedad y la pérdida de soberanía económica que aún marcan nuestro presente.

INTRODUCCIÓN: UNA HISTORIA MAL CONTADA

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que las ciudades del norte industrial español —Bilbao, Gijón, Ferrol, Sagunto, Sevilla, Cádiz, Vigo— retumbaban con el ruido de fábricas que no dormían.

Acerías, astilleros, minas, metalúrgicas, textiles… sostenían el corazón productivo del país y daban empleo a cientos de miles de trabajadores. Aquel mundo ya no existe. Desapareció bajo el elegante eufemismo de “reconversión industrial”, un proceso que prometía modernización, eficiencia y competitividad. Lo que vino después fue otra cosa.

La reconversión industrial no solo fue un desmantelamiento masivo del tejido productivo: fue una cirugía sin anestesia. Un proceso impuesto desde fuera, ejecutado con múltiples complicidades desde dentro, y que ha dejado secuelas visibles en muchos territorios de España.

Pérdida de empleo estable, despoblamiento, precariedad, migración forzada de jóvenes, caída del consumo y un largo etcétera de desgracias que no fueron, como se nos dijo, “daños colaterales”, sino el núcleo mismo de la operación.

Hoy, cuando se habla del paro estructural, de la falta de oportunidades en las regiones periféricas o de la desigualdad territorial, rara vez se recuerda que el origen de muchas de esas heridas se remonta a la reconversión. Pero si deseamos entender el presente y discutir seriamente el futuro, es urgente recordar qué fue aquello, por qué se hizo, quién lo impulsó y quién se benefició.

¿EN QUÉ CONSISTIÓ LA “RECONVERSIÓN INDUSTRIAL”?

La “reconversión” fue, esencialmente, un proceso de desindustrialización planificada que tuvo su momento álgido en los años 80 y principios de los 90. El término suena neutro, incluso técnico, pero detrás de él se escondía una estrategia bien clara: desmontar los sectores industriales considerados “ineficientes” o “no competitivos” (como la siderurgia, la minería del carbón, los astilleros o la construcción naval) y reestructurar el aparato productivo hacia modelos más “adaptables” a la lógica del mercado global.

El contexto era doble: por un lado, la crisis internacional del petróleo de los 70 y la caída del modelo desarrollista franquista; por otro, la presión de los organismos europeos para “limpiar” la economía española de sectores supuestamente no rentables antes de su entrada en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986.

Pero esta “limpieza” no fue neutral. No se buscó reconvertir con inversiones y planificación a largo plazo. En muchos casos, se aplicó la tijera sin anestesia: cierre de empresas públicas, despidos masivos, jubilaciones anticipadas forzosas, abandono de regiones enteras. Las promesas de reindustrialización o de creación de empleo alternativo raramente se cumplieron.

PRESIONES EXTERNAS: LA CEE, EL FMI Y LA EUROPA DEL MERCADO ÚNICO

Es importante entender que esta reconversión no fue solo una decisión nacional. Fue, sobre todo, una exigencia exterior. La entrada de España en la CEE no fue gratis: Bruselas exigía un ajuste profundo del aparato productivo español. ¿Por qué? Porque no interesaba que España pudiera compitir con las potencias industriales del centro de Europa.

Se impuso la necesidad de reducir el peso de los sectores públicos deficitarios, especialmente en la industria pesada, para dar paso a un modelo más compatible con la división internacional del trabajo promovida por el capital europeo. En otras palabras: que España dejara de fabricar acero o construir barcos y se especializara en servicios, turismo o logística.

También el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial presionaron en la misma dirección: reformas estructurales, liberalización del mercado, contención del gasto público. La reconversión industrial fue parte del mismo recetario neoliberal que se aplicó en Latinoamérica bajo el nombre de “ajustes estructurales”.

COMPLICIDADES INTERNAS: GOBIERNOS, TECNOCRACIA Y SINDICATOS SILENCIOSOS

¿Y dentro de casa? ¿Quién ejecutó la reconversión? El Gobierno del PSOE en los años 80 fue el gran impulsor. Con Felipe González al mando y Miguel Boyer en Economía, se presentó el desmantelamiento como un mal necesario, como una operación técnica, inevitable. Pero no fue ni técnica ni inevitable: fue política y decidida.

No faltó complicidad de ciertos sectores empresariales que vieron en los EREs (Expedientes de Regulación de Empleo) y en las ayudas públicas una oportunidad para liquidar activos y obtener beneficios rápidos. Algunas empresas fueron “reconvertidas” para luego cerrar sin más. Otras vendieron instalaciones y mantuvieron las subvenciones sin reinversión real.

Tampoco los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT, pero en especial UGT) quedaron al margen. En muchos casos, firmaron pactos de salida negociada, a cambio de mantener ciertos privilegios o asegurarse interlocución. Las luchas obreras más combativas (como la de la minería o la siderurgia en el País Vasco y Asturias) fueron reprimidas sin compasión o aisladas, y la narrativa oficial logró imponerse con el clasico “esto es lo que hay”.

LAS CONSECUENCIAS QUE HOY SEGUIMOS ARRASTRANDO

Treinta años después, las consecuencias de aquel desmantelamiento siguen presentes. La reconversión no supuso una transición ordenada ni una sustitución del empleo industrial por nuevas actividades de igual valor. Lo que se generó fue una precarización generalizada.

Regiones que antes vivían de su industria hoy malsobreviven gracias al turismo, la logística o los servicios mal remunerados. Las tasas de paro estructural se dispararon en muchas zonas industriales. Las generaciones jóvenes migraron o quedaron atrapadas en el empleo temporal.

La desigualdad territorial también se profundizó. Mientras Madrid o Barcelona pudieron reconvertirse gracias a una inversión masiva en servicios financieros y tecnológicos, otras zonas como Asturias, Cádiz o Ferrolterra quedaron al margen, atrapadas en un modelo económico sin industria, sin alternativas y sin proyecto de futuro.

En el terreno simbólico, el daño también fue profundo: se rompió la cultura del trabajo colectivo, la conciencia de clase se diluyó, y las identidades ligadas al orgullo obrero se transformaron en resignación o en ira sin dirección.

NO FUE UN ERROR, FUE UN PROYECTO

No, la reconversión industrial no fue un accidente ni un fracaso técnico. Fue un proyecto político, económico e ideológico que encajaba perfectamente con el nuevo orden mundial neoliberal. Se trataba de adaptar España a su papel periférico dentro de Europa: consumir lo que otros producen y exportar sol, ladrillo y mano de obra barata.

Lo que se perdió entonces no fueron solo fábricas. Se perdió soberanía económica, cohesión territorial y, sobre todo, futuro. Y si no somos capaces de recuperar esa memoria, no podremos entender las raíces de muchos de nuestros males actuales: precariedad, paro, dependencia, desigualdad.

El texto que el lector se dispone a abordar es un resumen del prólogo del libro "La reconversión industrial: la operación política que nos convirtió en los camareros de Europa, obra que publicará próximamente "Ediciones Semilla".

Este resumen sintetiza las principales ideas del libro: la explicación de cómo, bajo el nombre amable de “modernización”, se llevó a cabo en España un profundo proceso de desmantelamiento industrial que transformó el país, desplazando su base productiva hacia un modelo de servicios y dependencia exterior.

Lejos de ser un accidente histórico, aquella “reconversión” fue realmente una operación política cuidadosamente planificada, impulsada desde Europa y ejecutada con la complicidad de las élites nacionales. Su comprensión resulta hoy indispensable para entender buena parte de las desigualdades, la precariedad y la pérdida de soberanía económica que aún marcan nuestro presente.

INTRODUCCIÓN: UNA HISTORIA MAL CONTADA

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que las ciudades del norte industrial español —Bilbao, Gijón, Ferrol, Sagunto, Sevilla, Cádiz, Vigo— retumbaban con el ruido de fábricas que no dormían.

Acerías, astilleros, minas, metalúrgicas, textiles… sostenían el corazón productivo del país y daban empleo a cientos de miles de trabajadores. Aquel mundo ya no existe. Desapareció bajo el elegante eufemismo de “reconversión industrial”, un proceso que prometía modernización, eficiencia y competitividad. Lo que vino después fue otra cosa.

La reconversión industrial no solo fue un desmantelamiento masivo del tejido productivo: fue una cirugía sin anestesia. Un proceso impuesto desde fuera, ejecutado con múltiples complicidades desde dentro, y que ha dejado secuelas visibles en muchos territorios de España.

Pérdida de empleo estable, despoblamiento, precariedad, migración forzada de jóvenes, caída del consumo y un largo etcétera de desgracias que no fueron, como se nos dijo, “daños colaterales”, sino el núcleo mismo de la operación.

Hoy, cuando se habla del paro estructural, de la falta de oportunidades en las regiones periféricas o de la desigualdad territorial, rara vez se recuerda que el origen de muchas de esas heridas se remonta a la reconversión. Pero si deseamos entender el presente y discutir seriamente el futuro, es urgente recordar qué fue aquello, por qué se hizo, quién lo impulsó y quién se benefició.

¿EN QUÉ CONSISTIÓ LA “RECONVERSIÓN INDUSTRIAL”?

La “reconversión” fue, esencialmente, un proceso de desindustrialización planificada que tuvo su momento álgido en los años 80 y principios de los 90. El término suena neutro, incluso técnico, pero detrás de él se escondía una estrategia bien clara: desmontar los sectores industriales considerados “ineficientes” o “no competitivos” (como la siderurgia, la minería del carbón, los astilleros o la construcción naval) y reestructurar el aparato productivo hacia modelos más “adaptables” a la lógica del mercado global.

El contexto era doble: por un lado, la crisis internacional del petróleo de los 70 y la caída del modelo desarrollista franquista; por otro, la presión de los organismos europeos para “limpiar” la economía española de sectores supuestamente no rentables antes de su entrada en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986.

Pero esta “limpieza” no fue neutral. No se buscó reconvertir con inversiones y planificación a largo plazo. En muchos casos, se aplicó la tijera sin anestesia: cierre de empresas públicas, despidos masivos, jubilaciones anticipadas forzosas, abandono de regiones enteras. Las promesas de reindustrialización o de creación de empleo alternativo raramente se cumplieron.

PRESIONES EXTERNAS: LA CEE, EL FMI Y LA EUROPA DEL MERCADO ÚNICO

Es importante entender que esta reconversión no fue solo una decisión nacional. Fue, sobre todo, una exigencia exterior. La entrada de España en la CEE no fue gratis: Bruselas exigía un ajuste profundo del aparato productivo español. ¿Por qué? Porque no interesaba que España pudiera compitir con las potencias industriales del centro de Europa.

Se impuso la necesidad de reducir el peso de los sectores públicos deficitarios, especialmente en la industria pesada, para dar paso a un modelo más compatible con la división internacional del trabajo promovida por el capital europeo. En otras palabras: que España dejara de fabricar acero o construir barcos y se especializara en servicios, turismo o logística.

También el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial presionaron en la misma dirección: reformas estructurales, liberalización del mercado, contención del gasto público. La reconversión industrial fue parte del mismo recetario neoliberal que se aplicó en Latinoamérica bajo el nombre de “ajustes estructurales”.

COMPLICIDADES INTERNAS: GOBIERNOS, TECNOCRACIA Y SINDICATOS SILENCIOSOS

¿Y dentro de casa? ¿Quién ejecutó la reconversión? El Gobierno del PSOE en los años 80 fue el gran impulsor. Con Felipe González al mando y Miguel Boyer en Economía, se presentó el desmantelamiento como un mal necesario, como una operación técnica, inevitable. Pero no fue ni técnica ni inevitable: fue política y decidida.

No faltó complicidad de ciertos sectores empresariales que vieron en los EREs (Expedientes de Regulación de Empleo) y en las ayudas públicas una oportunidad para liquidar activos y obtener beneficios rápidos. Algunas empresas fueron “reconvertidas” para luego cerrar sin más. Otras vendieron instalaciones y mantuvieron las subvenciones sin reinversión real.

Tampoco los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT, pero en especial UGT) quedaron al margen. En muchos casos, firmaron pactos de salida negociada, a cambio de mantener ciertos privilegios o asegurarse interlocución. Las luchas obreras más combativas (como la de la minería o la siderurgia en el País Vasco y Asturias) fueron reprimidas sin compasión o aisladas, y la narrativa oficial logró imponerse con el clasico “esto es lo que hay”.

LAS CONSECUENCIAS QUE HOY SEGUIMOS ARRASTRANDO

Treinta años después, las consecuencias de aquel desmantelamiento siguen presentes. La reconversión no supuso una transición ordenada ni una sustitución del empleo industrial por nuevas actividades de igual valor. Lo que se generó fue una precarización generalizada.

Regiones que antes vivían de su industria hoy malsobreviven gracias al turismo, la logística o los servicios mal remunerados. Las tasas de paro estructural se dispararon en muchas zonas industriales. Las generaciones jóvenes migraron o quedaron atrapadas en el empleo temporal.

La desigualdad territorial también se profundizó. Mientras Madrid o Barcelona pudieron reconvertirse gracias a una inversión masiva en servicios financieros y tecnológicos, otras zonas como Asturias, Cádiz o Ferrolterra quedaron al margen, atrapadas en un modelo económico sin industria, sin alternativas y sin proyecto de futuro.

En el terreno simbólico, el daño también fue profundo: se rompió la cultura del trabajo colectivo, la conciencia de clase se diluyó, y las identidades ligadas al orgullo obrero se transformaron en resignación o en ira sin dirección.

NO FUE UN ERROR, FUE UN PROYECTO

No, la reconversión industrial no fue un accidente ni un fracaso técnico. Fue un proyecto político, económico e ideológico que encajaba perfectamente con el nuevo orden mundial neoliberal. Se trataba de adaptar España a su papel periférico dentro de Europa: consumir lo que otros producen y exportar sol, ladrillo y mano de obra barata.

Lo que se perdió entonces no fueron solo fábricas. Se perdió soberanía económica, cohesión territorial y, sobre todo, futuro. Y si no somos capaces de recuperar esa memoria, no podremos entender las raíces de muchos de nuestros males actuales: precariedad, paro, dependencia, desigualdad.

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.91