GREG GODELS: Un poco de claridad sobre el imperialismo hoy

"El imperialismo no es creación de un solo estado o grupo de estados. Es el producto de una etapa particular de maduración en el desarrollo mundial del capital, una condición intrínsecamente internacional, un todo indivisible, que solo puede reconocerse en todas sus relaciones y del cual ninguna nación puede apartarse a voluntad.."

Rosa Luxemburgo 1916, Crisis de la socialdemocracia

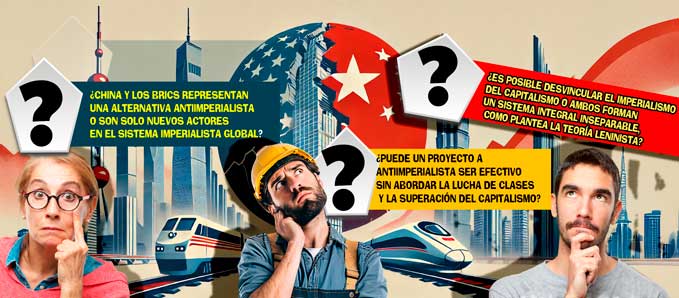

![[Img #81979]](https://canarias-semanal.org/upload/images/12_2024/4999_1179_godels2.jpg) Los debates que dividen a la izquierda sobre la naturaleza del imperialismo —si China Popular o Rusia son capitalistas o imperialistas, si la marea rosa en América Latina es una tendencia socialista, si el desarrollo de los BRICS constituye un movimiento antiimperialista, entre otros— se vuelven cada vez más encendidos conforme se adentran en terrenos académicos cada vez más especializados.

Los debates que dividen a la izquierda sobre la naturaleza del imperialismo —si China Popular o Rusia son capitalistas o imperialistas, si la marea rosa en América Latina es una tendencia socialista, si el desarrollo de los BRICS constituye un movimiento antiimperialista, entre otros— se vuelven cada vez más encendidos conforme se adentran en terrenos académicos cada vez más especializados.

Existen numerosos temas y posturas entrelazados en estas discusiones, así como diversos intereses en juego: teorías profundamente arraigadas, plataformas de investigación y redes de aliados intelectuales.

Además, estos debates son marcadamente unilaterales: abundan en opiniones académicas, pero carecen de una participación significativa de la clase trabajadora o de activistas.

Dicho esto, estos debates son importantes y merecen ser discutidos.

Una reciente entrevista realizada a Steve Ellner por Federico Fuentes, publicada en LINKS International Journal of Socialist Renewal, es un buen punto de partida para desenredar algunas de estas disputas. Ahora bien, Steve Ellner no es ni un representante ni un adversario artificial en esta discusión. Ellner es un académico reflexivo y analítico, con una larga trayectoria de compromiso en el movimiento de solidaridad con América Latina y con un bagaje vinculado a la izquierda. Es más propenso a decir "X puede significar…" en lugar de "X debe significar…", a diferencia de muchos de sus colegas académicos. Es decir, no es enemigo de los matices.

Ellner comienza con Lenin, como debe ser, y afirma que la teoría de Lenin es tanto "político-militar" como "económica". Esto, por supuesto, es correcto. En el capítulo siete de El imperialismo, Lenin especifica cinco características del sistema imperialista. Cuatro son económicas: el papel decisivo del capital monopolista, la fusión del capital financiero e industrial, la exportación de capital y la internacionalización del capital monopolista. Una es político-militar: la división del mundo entre las mayores potencias capitalistas.

Lenin no jerarquiza estas características porque juntas son necesarias y suficientes para definir el imperialismo como un sistema que surge a finales del siglo XIX. Para Lenin, el imperialismo es una etapa, no un club exclusivo.

Siguiendo a John Bellamy Foster, editor de Monthly Review, Ellner plantea que hay dos interpretaciones del imperialismo que algunos consideran derivadas de sus dos aspectos. De hecho, puede haber dos interpretaciones, pero, dado el enfoque unitario de Lenin sobre el imperialismo en el capítulo siete, estas son, en realidad, malinterpretaciones de su pensamiento. Lenin afirma explícitamente que ofrece una definición "que abarcará las siguientes cinco características esenciales…". Así, a pesar del disgusto de algunos, solo hay una interpretación válida: aquella que combina lo económico con lo político-militar.

Dicho esto, Foster y Ellner tienen razón al criticar a quienes malinterpretan el imperialismo como exclusivamente político-militar (competencia territorial entre grandes potencias) o como exclusivamente económico (explotación capitalista). La mayoría de los malentendidos sobre el imperialismo desde la época de Lenin provienen de privilegiar una interpretación sobre la otra, sin percibir el imperialismo como un sistema.

Ellner rechaza suavemente una interpretación político-militar que asocia con Leo Panitch y Sam Gindin: equiparar "imperialismo con la dominación política del imperio estadounidense, respaldado, por supuesto, por el poder militar…". Ellner descarta esta tesis "dada la menguante influencia de Estados Unidos y la inestabilidad económica global". Una interpretación que separa y privilegia lo político-militar sobre lo económico necesariamente desconecta al imperialismo del capitalismo, algo que Lenin explícitamente niega. En consecuencia, el imperialismo moderno —incluido el estadounidense— sería análogo a las aventuras de Alejandro Magno o Gengis Kan, dejando la explotación como, en el mejor de los casos, un rasgo contingente.

Una explicación exclusivamente político-militar del imperialismo está un paso alejada de la explicación leninista más sólida.

Ellner aborda la interpretación económica: "En el extremo opuesto están los teóricos de izquierda que se centran en la dominación del capital global y minimizan la importancia del estado-nación". Aquí, Ellner tiene en mente las posiciones planteadas por William I. Robinson, Jerry Harris y otros a finales de la década de 1990, quienes, montados en la entonces dramática ola de la globalización, postularon una Clase Capitalista Transnacional (TCC, por sus siglas en inglés) supremamente poderosa que eclipsa e incluso vuelve obsoleto al estado-nación.

En aquel momento, otros señalaron que los cambios cuantitativos sustanciales en el comercio y la inversión y su alcance global ya se habían visto antes y eran simplemente una repetición del pasado, particularmente en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial. ¿No eran estos cambios una continuación de los cambios cualitativos abordados en el Imperialismo de Lenin?

Como muchas especulaciones que se exceden de las pruebas, el declive o desaparición proyectados del estado-nación fueron desmentidos por el curso de la historia. Las innumerables y crecientes guerras del siglo XXI subrayaron la vitalidad del estado-nación como actor histórico. Además, el intenso nacionalismo económico generado por las recientes crisis económicas señala el fin de la globalización, un fenómeno que resultó ser una fase y no una nueva etapa del capitalismo. Las sanciones y los aranceles son la marca de estados-nación robustos y agresivos.

La tormenta en un vaso de agua académico que surge de la separación artificial de lo económico y lo político-militar en la teoría del imperialismo de Lenin se debe, en gran medida, a la falta de claridad sobre la naturaleza del Estado. Los pensadores de izquierda, especialmente en el mundo anglófono, han descuidado o menospreciado el concepto leninista de capitalismo monopolista de Estado: el proceso de fusión entre el Estado y la influencia y los intereses del capitalismo monopolista, que explica exactamente cómo y por qué el Estado-nación funciona hoy en las guerras energéticas entre Rusia y Estados Unidos y en las guerras tecnológicas entre China Popular (por ejemplo, Huawei) y Estados Unidos. El desdén casual de Paul Sweezy y Paul Baran por el concepto de capitalismo monopolista de Estado en su obra Monopoly Capital (1966) es representativo del absoluto desprecio que muchos “marxistas occidentales” han mostrado hacia los proyectos de investigación comunistas. Mientras la teoría del capitalismo monopolista de Estado no tiene cabida entre los académicos marxistas, el resbaladizo pero ominoso concepto del “Estado profundo” ha logrado una amplia aceptación, sin incomodar en absoluto la comodidad intelectual de los pensadores occidentales.

Sin embargo, el énfasis de Robinson en la economía política del imperialismo no puede descartarse fácilmente. Su dependencia de los conceptos clave de clase y explotación es ciertamente esencial para la teoría de Lenin.

De hecho, el mayor desafío al aspecto político-militar de la teoría de Lenin no fue el supuesto declive del Estado-nación, sino la desaparición del sistema colonial, especialmente con los amplios movimientos de independencia después de la Segunda Guerra Mundial. La dominación cruda y total de naciones más débiles que caracterizó a los imperios español, francés, portugués y británico —la división del mundo en colonias administradas— fue reemplazada, tras las independencias nominales, por un sistema de dominación económica más benigna. El revolucionario ghanés Kwame Nkrumah designó este sistema como “neocolonialismo” en su libro Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism. La elaboración de Nkrumah sobre la teoría de Lenin preservó la integridad del aspecto “político-militar” de Lenin al reconstituir la división colonial del mundo por parte de las grandes potencias en una división neocolonial del mundo en esferas de interés e influencia económica predominante.

Dado que Ellner reconoce correctamente que los aspectos económico y político-militar son esenciales en la teoría del imperialismo de Lenin, debe enfrentarse a una pregunta incómoda y compleja que sigue dividiendo a la izquierda: ¿cómo encaja la República Popular China (RPC) en el sistema imperialista mundial? ¿Qué significa su participación profunda y amplia en el mercado global?

Ellner recurre a hechos para argumentar que la RPC no tiene bases militares en todo el mundo, no utiliza sanciones (¡aunque esto no es del todo cierto!) y no explota los derechos humanos como excusa para intervenir en los asuntos de otros países.

Pero, sin duda, esto elude la poderosa tesis de Nkrumah, según la cual el imperialismo en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial no consiste simplemente en el vulgar ejercicio del poder administrativo y militar o en la exhibición de chauvinismo nacional. Más bien, se trata de la división del mundo en esferas de interés que benefician a las grandes potencias a través de la explotación y de la competencia con otras grandes potencias por partes del botín.

Ciertamente, la RPC no proclama una política de depredación imperial, pero tampoco lo hacen Estados Unidos ni otras grandes potencias del pasado. De hecho, el imperialismo siempre se ha presentado —sinceramente o no— como beneficioso para todas las partes, ya sea bajo la idea de una función civilizadora, un impulso paternalista o una protección frente a otras potencias. Los líderes chinos pueden, con toda sinceridad, creer que su comercio, inversión y asociación con otros países son una victoria para todos —un “ganar-ganar”, como algunos lo llaman.

Pero esa ha sido siempre la respuesta de las grandes potencias que utilizan su capital, conocimiento técnico y comercio para beneficiar a sus propias corporaciones. Quizá el ejemplo más notorio de estos proyectos de “ganar-ganar” fue el Plan Marshall. Vendido a Europa como un “ganar-ganar” basado en la pobreza europea y la generosidad estadounidense, se asignaron miles de millones para préstamos, subvenciones e inversiones en Europa. La historia demuestra que estos miles de millones crearon nuevos negocios para las corporaciones estadounidenses, lograron dependencia y lealtad política en el contexto de la Guerra Fría, y garantizaron mercados para Estados Unidos durante décadas. Los grandes ganadores, por supuesto, fueron las corporaciones estadounidenses y sus contrapartes europeas, hambrientas de capital.

Otros proyectos de inversión y “ayuda” de Estados Unidos, como la Alianza para el Progreso, fueron más descaradamente guiados por intereses estadounidenses y, en consecuencia, representaron aún menos una “ganancia” para sus beneficiarios.

Esta era la época de las teorías del desarrollo de W.W. Rostow, que ofrecían un modelo y una justificación para la inversión de capital y la penetración corporativa en países más pobres. De hecho, era una justificación para el neocolonialismo. Sin embargo, la teoría de etapas de Rostow para sacar a los países de la pobreza puede parecer sorprendentemente consonante con la lógica de las estrategias de inversión extranjera de la RPC.

Es difícil resistir la tentación de preguntar: ¿en qué se diferencia esto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) de la RPC? ¿En qué se diferencia la BRI del Plan Marshall? O, para usar un ejemplo de la época de Lenin, ¿en qué se diferencia del proyecto ferroviario Berlín-Bagdad?

Es indiscutible que China Popular —cualesquiera sean los objetivos del Partido Comunista de China (PCCh)— tiene un sector capitalista masivo, con muchas corporaciones que, probablemente, alcanzan una concentración monopólica comparable a sus contrapartes estadounidenses y europeas, que buscan de forma similar oportunidades de inversión para su capital acumulado. Eso es, después de todo, el motor del capitalismo.

Lo desconcertante y frustrante para aquellos que simpatizan con el PCCh es la falta de un marco ideológico en su política económica internacional basado en la lucha de clases o en el concepto de explotación. En los recientes discursos del camarada Xi Jinping en la reunión de BRICS+ en Kazán, abundaron las referencias a “multilateralismo”, “desarrollo global equitativo”, “seguridad”, “cooperación”, “reforma de la gobernanza global”, “innovación”, “desarrollo verde”, “coexistencia armoniosa”, “prosperidad común” y “modernización”, conceptos que no desentonarían en la agenda del G7. ¿Cómo afectan estos valores las relaciones de clase en las naciones BRICS+? ¿Qué impacto tienen estas ideas en la explotación de las corporaciones capitalistas?

Estas son las preguntas que Ellner y otros deberían plantear a los líderes de la República Popular China y a los defensores de BRICS+. Estas son las cuestiones que profundizan en cómo los Estados-nación actuales participan en el sistema imperialista y cómo esa participación afecta a la clase trabajadora.

El problema es que muchos en la izquierda desearían creer que existe una forma de antiimperialismo que no es anticapitalista. Encuentran en la BRI y en BRICS+ un modelo que compite con el imperialismo de Estados Unidos y que, por tanto, podría considerarse antiimperialista estadounidense, pero que deja intacto al capitalismo. Por supuesto, es imposible sostener esta perspectiva y a la vez conservar la teoría del imperialismo de Lenin. Cada página del panfleto El imperialismo afirma la íntima relación entre imperialismo y capitalismo. El propio subtítulo —La etapa superior del capitalismo— da testimonio de esa conexión.

Ellner sugiere que puede hacerse un caso político en Estados Unidos para priorizar la crítica al imperialismo estadounidense por encima del imperialismo en general. Quiere que creamos, usando como ejemplo el pensamiento estratégico de Bernie Sanders, que criticar la política exterior de Estados Unidos es mucho más amenazante para la clase dirigente que el “socialismo” de Sanders. Puede que esto sea cierto respecto al tibio enfoque socialdemócrata de Sanders, pero no lo es en el caso de cualquier postura socialista seria contra el capitalismo y su expresión internacional.

Obtenemos una muestra de la visión de Ellner sobre el papel de un antiimperialismo al estilo de los BRICS cuando especula que: “El antiimperialismo es una forma eficaz de crear una brecha entre la maquinaria del Partido Demócrata y amplios sectores del partido que son progresistas pero votan por candidatos demócratas como el mal menor”. En lugar de confrontar directamente la fallida estrategia del “mal menor”, en lugar de combatir la idea de votar siempre por candidatos que son malos, aunque tal vez no tan malos como sus oponentes, la izquierda podría intentar desvincular a los demócratas del apoyo servil a la agenda del partido mediante su oposición a la política exterior de Estados Unidos (que es, en gran medida, bipartidista). Si los trucos y los juegos de salón cuentan como estrategia de izquierda dentro de la órbita del Partido Demócrata, tal vez sea hora de abandonar esa órbita y centrarse en construir un tercer partido.

El entrevistador de Ellner, Federico Fuentes, cuestiona acertadamente cómo el enfoque exclusivo en el imperialismo estadounidense por parte de la izquierda occidental podría, en algunos casos, ensombrecer o incluso entrar en conflicto con la lucha de clases, es decir, la lucha por el socialismo. Fuentes opina: “Puede haber un problema cuando priorizar el imperialismo estadounidense lleva a una especie de política del ‘mal menor’, en la cual las luchas genuinas de los trabajadores y las luchas democráticas no solo son subestimadas, sino directamente combatidas, con el argumento de que debilitan la lucha contra el imperialismo estadounidense…”.

Fuentes y Ellner son plenamente conscientes del reciente conflicto entre el gobierno de Maduro y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) respecto a la dirección del proceso bolivariano, un conflicto que culminó en un intento de desmantelar al PCV por parte del partido gobernante de Maduro. Debido a que el PCV se opuso al partido de Maduro en las elecciones de julio de 2024, el gobierno maniobró para despojar al PCV de su identidad, asegurando el respaldo de una falsa versión del PCV creada de la nada por los tribunales venezolanos.

Desde la perspectiva del PCV, el gobierno de Maduro había abandonado en la práctica la lucha por el socialismo, aunque no en palabras, y había traicionado a la clase trabajadora, comprometiendo al chavismo para mantenerse en el poder. Como partido leninista, el PCV se mantuvo firme en su postura de que no hay antiimperialismo sin anticapitalismo. Por lo tanto, la reversión de muchas conquistas de la clase trabajadora por parte del gobierno había provocado la pérdida del apoyo de esta clase y, en consecuencia, del respaldo del PCV.

Algunos sectores de la izquierda occidental apoyan acríticamente al gobierno de Maduro y niegan o ignoran los hechos. Están en un error. Los hechos son indiscutibles. Ellner no se encuentra entre quienes los niegan.

Otros, sin embargo, argumentan que la defensa del proceso bolivariano contra las maniobras del imperialismo estadounidense debería ser una obligación incondicional de todos los progresistas venezolanos, incluidos los comunistas. Por lo tanto, según esta postura, los comunistas habrían actuado incorrectamente al no apoyar al gobierno.

Pero, sin duda, este razonamiento exige a los trabajadores venezolanos que abandonen sus propios intereses para servir a una noción burguesa de soberanía nacional. Una cosa es defender los intereses de los trabajadores contra la explotación o el sometimiento de una potencia extranjera. Otra muy distinta es defender al Estado burgués y a sus propios explotadores sin objeción alguna.

Esta fue la cuestión que enfrentaron los trabajadores y sus partidos políticos en numerosas ocasiones durante el siglo XX: si debían alinearse con la bandera de la soberanía nacional cuando, en esencia, tenían poco que ganar más allá de un efímero orgullo nacional.

Como argumentaron Lenin, Luxemburgo, Liebknecht y otros de sus contemporáneos durante el brutal derramamiento de sangre de la Primera Guerra Mundial, los trabajadores deberían negarse a participar en el “antiimperialismo” del chauvinismo nacional, el enfrentamiento entre Estados capitalistas.

El camino para derrotar la agresión imperialista —estadounidense o de cualquier otra nación— es ganar a la clase trabajadora para la lucha, con un programa orientado a la clase que ataque las raíces del imperialismo: el capitalismo. La unidad en torno al objetivo de derrotar al enemigo imperialista —en Rusia, China, Vietnam o cualquier otro lugar— se logró aliándose con los trabajadores contra el capital, no acomodándose ni comprometiéndose con él. Ese fue el mensaje que el Partido Comunista intentó transmitir al gobierno de Maduro.

Restringir, contener o desviar el imperialismo estadounidense no derrotará el sistema imperialista, del mismo modo que contener, restringir, desviar o incluso superar al imperialismo británico, como ocurrió en el pasado, no derrotó al imperialismo. Solo reemplazar el capitalismo por el socialismo pondrá fin al imperialismo.

Esto no disminuye, de ninguna manera, la importancia de la lucha cotidiana contra la dominación de Estados Unidos. Sin embargo, significa que los países que participan en el mercado capitalista global reforzarán el sistema imperialista existente mientras permanezcan dentro del capitalismo. Aunque puede existir una coalición antiimperialista estadounidense entre países de base capitalista, no puede haber una coalición antiimperialista formada por países comprometidos con el camino capitalista.

La izquierda debe tenerlo claro: un mundo multipolar capitalista no tiene más posibilidades de escapar de los estragos del imperialismo que un mundo unipolar capitalista. Si acaso, la multipolaridad multiplica e intensifica las rivalidades inter-imperialistas.

"El imperialismo no es creación de un solo estado o grupo de estados. Es el producto de una etapa particular de maduración en el desarrollo mundial del capital, una condición intrínsecamente internacional, un todo indivisible, que solo puede reconocerse en todas sus relaciones y del cual ninguna nación puede apartarse a voluntad.."

Rosa Luxemburgo 1916, Crisis de la socialdemocracia

![[Img #81979]](https://canarias-semanal.org/upload/images/12_2024/4999_1179_godels2.jpg) Los debates que dividen a la izquierda sobre la naturaleza del imperialismo —si China Popular o Rusia son capitalistas o imperialistas, si la marea rosa en América Latina es una tendencia socialista, si el desarrollo de los BRICS constituye un movimiento antiimperialista, entre otros— se vuelven cada vez más encendidos conforme se adentran en terrenos académicos cada vez más especializados.

Los debates que dividen a la izquierda sobre la naturaleza del imperialismo —si China Popular o Rusia son capitalistas o imperialistas, si la marea rosa en América Latina es una tendencia socialista, si el desarrollo de los BRICS constituye un movimiento antiimperialista, entre otros— se vuelven cada vez más encendidos conforme se adentran en terrenos académicos cada vez más especializados.

Existen numerosos temas y posturas entrelazados en estas discusiones, así como diversos intereses en juego: teorías profundamente arraigadas, plataformas de investigación y redes de aliados intelectuales.

Además, estos debates son marcadamente unilaterales: abundan en opiniones académicas, pero carecen de una participación significativa de la clase trabajadora o de activistas.

Dicho esto, estos debates son importantes y merecen ser discutidos.

Una reciente entrevista realizada a Steve Ellner por Federico Fuentes, publicada en LINKS International Journal of Socialist Renewal, es un buen punto de partida para desenredar algunas de estas disputas. Ahora bien, Steve Ellner no es ni un representante ni un adversario artificial en esta discusión. Ellner es un académico reflexivo y analítico, con una larga trayectoria de compromiso en el movimiento de solidaridad con América Latina y con un bagaje vinculado a la izquierda. Es más propenso a decir "X puede significar…" en lugar de "X debe significar…", a diferencia de muchos de sus colegas académicos. Es decir, no es enemigo de los matices.

Ellner comienza con Lenin, como debe ser, y afirma que la teoría de Lenin es tanto "político-militar" como "económica". Esto, por supuesto, es correcto. En el capítulo siete de El imperialismo, Lenin especifica cinco características del sistema imperialista. Cuatro son económicas: el papel decisivo del capital monopolista, la fusión del capital financiero e industrial, la exportación de capital y la internacionalización del capital monopolista. Una es político-militar: la división del mundo entre las mayores potencias capitalistas.

Lenin no jerarquiza estas características porque juntas son necesarias y suficientes para definir el imperialismo como un sistema que surge a finales del siglo XIX. Para Lenin, el imperialismo es una etapa, no un club exclusivo.

Siguiendo a John Bellamy Foster, editor de Monthly Review, Ellner plantea que hay dos interpretaciones del imperialismo que algunos consideran derivadas de sus dos aspectos. De hecho, puede haber dos interpretaciones, pero, dado el enfoque unitario de Lenin sobre el imperialismo en el capítulo siete, estas son, en realidad, malinterpretaciones de su pensamiento. Lenin afirma explícitamente que ofrece una definición "que abarcará las siguientes cinco características esenciales…". Así, a pesar del disgusto de algunos, solo hay una interpretación válida: aquella que combina lo económico con lo político-militar.

Dicho esto, Foster y Ellner tienen razón al criticar a quienes malinterpretan el imperialismo como exclusivamente político-militar (competencia territorial entre grandes potencias) o como exclusivamente económico (explotación capitalista). La mayoría de los malentendidos sobre el imperialismo desde la época de Lenin provienen de privilegiar una interpretación sobre la otra, sin percibir el imperialismo como un sistema.

Ellner rechaza suavemente una interpretación político-militar que asocia con Leo Panitch y Sam Gindin: equiparar "imperialismo con la dominación política del imperio estadounidense, respaldado, por supuesto, por el poder militar…". Ellner descarta esta tesis "dada la menguante influencia de Estados Unidos y la inestabilidad económica global". Una interpretación que separa y privilegia lo político-militar sobre lo económico necesariamente desconecta al imperialismo del capitalismo, algo que Lenin explícitamente niega. En consecuencia, el imperialismo moderno —incluido el estadounidense— sería análogo a las aventuras de Alejandro Magno o Gengis Kan, dejando la explotación como, en el mejor de los casos, un rasgo contingente.

Una explicación exclusivamente político-militar del imperialismo está un paso alejada de la explicación leninista más sólida.

Ellner aborda la interpretación económica: "En el extremo opuesto están los teóricos de izquierda que se centran en la dominación del capital global y minimizan la importancia del estado-nación". Aquí, Ellner tiene en mente las posiciones planteadas por William I. Robinson, Jerry Harris y otros a finales de la década de 1990, quienes, montados en la entonces dramática ola de la globalización, postularon una Clase Capitalista Transnacional (TCC, por sus siglas en inglés) supremamente poderosa que eclipsa e incluso vuelve obsoleto al estado-nación.

En aquel momento, otros señalaron que los cambios cuantitativos sustanciales en el comercio y la inversión y su alcance global ya se habían visto antes y eran simplemente una repetición del pasado, particularmente en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial. ¿No eran estos cambios una continuación de los cambios cualitativos abordados en el Imperialismo de Lenin?

Como muchas especulaciones que se exceden de las pruebas, el declive o desaparición proyectados del estado-nación fueron desmentidos por el curso de la historia. Las innumerables y crecientes guerras del siglo XXI subrayaron la vitalidad del estado-nación como actor histórico. Además, el intenso nacionalismo económico generado por las recientes crisis económicas señala el fin de la globalización, un fenómeno que resultó ser una fase y no una nueva etapa del capitalismo. Las sanciones y los aranceles son la marca de estados-nación robustos y agresivos.

La tormenta en un vaso de agua académico que surge de la separación artificial de lo económico y lo político-militar en la teoría del imperialismo de Lenin se debe, en gran medida, a la falta de claridad sobre la naturaleza del Estado. Los pensadores de izquierda, especialmente en el mundo anglófono, han descuidado o menospreciado el concepto leninista de capitalismo monopolista de Estado: el proceso de fusión entre el Estado y la influencia y los intereses del capitalismo monopolista, que explica exactamente cómo y por qué el Estado-nación funciona hoy en las guerras energéticas entre Rusia y Estados Unidos y en las guerras tecnológicas entre China Popular (por ejemplo, Huawei) y Estados Unidos. El desdén casual de Paul Sweezy y Paul Baran por el concepto de capitalismo monopolista de Estado en su obra Monopoly Capital (1966) es representativo del absoluto desprecio que muchos “marxistas occidentales” han mostrado hacia los proyectos de investigación comunistas. Mientras la teoría del capitalismo monopolista de Estado no tiene cabida entre los académicos marxistas, el resbaladizo pero ominoso concepto del “Estado profundo” ha logrado una amplia aceptación, sin incomodar en absoluto la comodidad intelectual de los pensadores occidentales.

Sin embargo, el énfasis de Robinson en la economía política del imperialismo no puede descartarse fácilmente. Su dependencia de los conceptos clave de clase y explotación es ciertamente esencial para la teoría de Lenin.

De hecho, el mayor desafío al aspecto político-militar de la teoría de Lenin no fue el supuesto declive del Estado-nación, sino la desaparición del sistema colonial, especialmente con los amplios movimientos de independencia después de la Segunda Guerra Mundial. La dominación cruda y total de naciones más débiles que caracterizó a los imperios español, francés, portugués y británico —la división del mundo en colonias administradas— fue reemplazada, tras las independencias nominales, por un sistema de dominación económica más benigna. El revolucionario ghanés Kwame Nkrumah designó este sistema como “neocolonialismo” en su libro Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism. La elaboración de Nkrumah sobre la teoría de Lenin preservó la integridad del aspecto “político-militar” de Lenin al reconstituir la división colonial del mundo por parte de las grandes potencias en una división neocolonial del mundo en esferas de interés e influencia económica predominante.

Dado que Ellner reconoce correctamente que los aspectos económico y político-militar son esenciales en la teoría del imperialismo de Lenin, debe enfrentarse a una pregunta incómoda y compleja que sigue dividiendo a la izquierda: ¿cómo encaja la República Popular China (RPC) en el sistema imperialista mundial? ¿Qué significa su participación profunda y amplia en el mercado global?

Ellner recurre a hechos para argumentar que la RPC no tiene bases militares en todo el mundo, no utiliza sanciones (¡aunque esto no es del todo cierto!) y no explota los derechos humanos como excusa para intervenir en los asuntos de otros países.

Pero, sin duda, esto elude la poderosa tesis de Nkrumah, según la cual el imperialismo en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial no consiste simplemente en el vulgar ejercicio del poder administrativo y militar o en la exhibición de chauvinismo nacional. Más bien, se trata de la división del mundo en esferas de interés que benefician a las grandes potencias a través de la explotación y de la competencia con otras grandes potencias por partes del botín.

Ciertamente, la RPC no proclama una política de depredación imperial, pero tampoco lo hacen Estados Unidos ni otras grandes potencias del pasado. De hecho, el imperialismo siempre se ha presentado —sinceramente o no— como beneficioso para todas las partes, ya sea bajo la idea de una función civilizadora, un impulso paternalista o una protección frente a otras potencias. Los líderes chinos pueden, con toda sinceridad, creer que su comercio, inversión y asociación con otros países son una victoria para todos —un “ganar-ganar”, como algunos lo llaman.

Pero esa ha sido siempre la respuesta de las grandes potencias que utilizan su capital, conocimiento técnico y comercio para beneficiar a sus propias corporaciones. Quizá el ejemplo más notorio de estos proyectos de “ganar-ganar” fue el Plan Marshall. Vendido a Europa como un “ganar-ganar” basado en la pobreza europea y la generosidad estadounidense, se asignaron miles de millones para préstamos, subvenciones e inversiones en Europa. La historia demuestra que estos miles de millones crearon nuevos negocios para las corporaciones estadounidenses, lograron dependencia y lealtad política en el contexto de la Guerra Fría, y garantizaron mercados para Estados Unidos durante décadas. Los grandes ganadores, por supuesto, fueron las corporaciones estadounidenses y sus contrapartes europeas, hambrientas de capital.

Otros proyectos de inversión y “ayuda” de Estados Unidos, como la Alianza para el Progreso, fueron más descaradamente guiados por intereses estadounidenses y, en consecuencia, representaron aún menos una “ganancia” para sus beneficiarios.

Esta era la época de las teorías del desarrollo de W.W. Rostow, que ofrecían un modelo y una justificación para la inversión de capital y la penetración corporativa en países más pobres. De hecho, era una justificación para el neocolonialismo. Sin embargo, la teoría de etapas de Rostow para sacar a los países de la pobreza puede parecer sorprendentemente consonante con la lógica de las estrategias de inversión extranjera de la RPC.

Es difícil resistir la tentación de preguntar: ¿en qué se diferencia esto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) de la RPC? ¿En qué se diferencia la BRI del Plan Marshall? O, para usar un ejemplo de la época de Lenin, ¿en qué se diferencia del proyecto ferroviario Berlín-Bagdad?

Es indiscutible que China Popular —cualesquiera sean los objetivos del Partido Comunista de China (PCCh)— tiene un sector capitalista masivo, con muchas corporaciones que, probablemente, alcanzan una concentración monopólica comparable a sus contrapartes estadounidenses y europeas, que buscan de forma similar oportunidades de inversión para su capital acumulado. Eso es, después de todo, el motor del capitalismo.

Lo desconcertante y frustrante para aquellos que simpatizan con el PCCh es la falta de un marco ideológico en su política económica internacional basado en la lucha de clases o en el concepto de explotación. En los recientes discursos del camarada Xi Jinping en la reunión de BRICS+ en Kazán, abundaron las referencias a “multilateralismo”, “desarrollo global equitativo”, “seguridad”, “cooperación”, “reforma de la gobernanza global”, “innovación”, “desarrollo verde”, “coexistencia armoniosa”, “prosperidad común” y “modernización”, conceptos que no desentonarían en la agenda del G7. ¿Cómo afectan estos valores las relaciones de clase en las naciones BRICS+? ¿Qué impacto tienen estas ideas en la explotación de las corporaciones capitalistas?

Estas son las preguntas que Ellner y otros deberían plantear a los líderes de la República Popular China y a los defensores de BRICS+. Estas son las cuestiones que profundizan en cómo los Estados-nación actuales participan en el sistema imperialista y cómo esa participación afecta a la clase trabajadora.

El problema es que muchos en la izquierda desearían creer que existe una forma de antiimperialismo que no es anticapitalista. Encuentran en la BRI y en BRICS+ un modelo que compite con el imperialismo de Estados Unidos y que, por tanto, podría considerarse antiimperialista estadounidense, pero que deja intacto al capitalismo. Por supuesto, es imposible sostener esta perspectiva y a la vez conservar la teoría del imperialismo de Lenin. Cada página del panfleto El imperialismo afirma la íntima relación entre imperialismo y capitalismo. El propio subtítulo —La etapa superior del capitalismo— da testimonio de esa conexión.

Ellner sugiere que puede hacerse un caso político en Estados Unidos para priorizar la crítica al imperialismo estadounidense por encima del imperialismo en general. Quiere que creamos, usando como ejemplo el pensamiento estratégico de Bernie Sanders, que criticar la política exterior de Estados Unidos es mucho más amenazante para la clase dirigente que el “socialismo” de Sanders. Puede que esto sea cierto respecto al tibio enfoque socialdemócrata de Sanders, pero no lo es en el caso de cualquier postura socialista seria contra el capitalismo y su expresión internacional.

Obtenemos una muestra de la visión de Ellner sobre el papel de un antiimperialismo al estilo de los BRICS cuando especula que: “El antiimperialismo es una forma eficaz de crear una brecha entre la maquinaria del Partido Demócrata y amplios sectores del partido que son progresistas pero votan por candidatos demócratas como el mal menor”. En lugar de confrontar directamente la fallida estrategia del “mal menor”, en lugar de combatir la idea de votar siempre por candidatos que son malos, aunque tal vez no tan malos como sus oponentes, la izquierda podría intentar desvincular a los demócratas del apoyo servil a la agenda del partido mediante su oposición a la política exterior de Estados Unidos (que es, en gran medida, bipartidista). Si los trucos y los juegos de salón cuentan como estrategia de izquierda dentro de la órbita del Partido Demócrata, tal vez sea hora de abandonar esa órbita y centrarse en construir un tercer partido.

El entrevistador de Ellner, Federico Fuentes, cuestiona acertadamente cómo el enfoque exclusivo en el imperialismo estadounidense por parte de la izquierda occidental podría, en algunos casos, ensombrecer o incluso entrar en conflicto con la lucha de clases, es decir, la lucha por el socialismo. Fuentes opina: “Puede haber un problema cuando priorizar el imperialismo estadounidense lleva a una especie de política del ‘mal menor’, en la cual las luchas genuinas de los trabajadores y las luchas democráticas no solo son subestimadas, sino directamente combatidas, con el argumento de que debilitan la lucha contra el imperialismo estadounidense…”.

Fuentes y Ellner son plenamente conscientes del reciente conflicto entre el gobierno de Maduro y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) respecto a la dirección del proceso bolivariano, un conflicto que culminó en un intento de desmantelar al PCV por parte del partido gobernante de Maduro. Debido a que el PCV se opuso al partido de Maduro en las elecciones de julio de 2024, el gobierno maniobró para despojar al PCV de su identidad, asegurando el respaldo de una falsa versión del PCV creada de la nada por los tribunales venezolanos.

Desde la perspectiva del PCV, el gobierno de Maduro había abandonado en la práctica la lucha por el socialismo, aunque no en palabras, y había traicionado a la clase trabajadora, comprometiendo al chavismo para mantenerse en el poder. Como partido leninista, el PCV se mantuvo firme en su postura de que no hay antiimperialismo sin anticapitalismo. Por lo tanto, la reversión de muchas conquistas de la clase trabajadora por parte del gobierno había provocado la pérdida del apoyo de esta clase y, en consecuencia, del respaldo del PCV.

Algunos sectores de la izquierda occidental apoyan acríticamente al gobierno de Maduro y niegan o ignoran los hechos. Están en un error. Los hechos son indiscutibles. Ellner no se encuentra entre quienes los niegan.

Otros, sin embargo, argumentan que la defensa del proceso bolivariano contra las maniobras del imperialismo estadounidense debería ser una obligación incondicional de todos los progresistas venezolanos, incluidos los comunistas. Por lo tanto, según esta postura, los comunistas habrían actuado incorrectamente al no apoyar al gobierno.

Pero, sin duda, este razonamiento exige a los trabajadores venezolanos que abandonen sus propios intereses para servir a una noción burguesa de soberanía nacional. Una cosa es defender los intereses de los trabajadores contra la explotación o el sometimiento de una potencia extranjera. Otra muy distinta es defender al Estado burgués y a sus propios explotadores sin objeción alguna.

Esta fue la cuestión que enfrentaron los trabajadores y sus partidos políticos en numerosas ocasiones durante el siglo XX: si debían alinearse con la bandera de la soberanía nacional cuando, en esencia, tenían poco que ganar más allá de un efímero orgullo nacional.

Como argumentaron Lenin, Luxemburgo, Liebknecht y otros de sus contemporáneos durante el brutal derramamiento de sangre de la Primera Guerra Mundial, los trabajadores deberían negarse a participar en el “antiimperialismo” del chauvinismo nacional, el enfrentamiento entre Estados capitalistas.

El camino para derrotar la agresión imperialista —estadounidense o de cualquier otra nación— es ganar a la clase trabajadora para la lucha, con un programa orientado a la clase que ataque las raíces del imperialismo: el capitalismo. La unidad en torno al objetivo de derrotar al enemigo imperialista —en Rusia, China, Vietnam o cualquier otro lugar— se logró aliándose con los trabajadores contra el capital, no acomodándose ni comprometiéndose con él. Ese fue el mensaje que el Partido Comunista intentó transmitir al gobierno de Maduro.

Restringir, contener o desviar el imperialismo estadounidense no derrotará el sistema imperialista, del mismo modo que contener, restringir, desviar o incluso superar al imperialismo británico, como ocurrió en el pasado, no derrotó al imperialismo. Solo reemplazar el capitalismo por el socialismo pondrá fin al imperialismo.

Esto no disminuye, de ninguna manera, la importancia de la lucha cotidiana contra la dominación de Estados Unidos. Sin embargo, significa que los países que participan en el mercado capitalista global reforzarán el sistema imperialista existente mientras permanezcan dentro del capitalismo. Aunque puede existir una coalición antiimperialista estadounidense entre países de base capitalista, no puede haber una coalición antiimperialista formada por países comprometidos con el camino capitalista.

La izquierda debe tenerlo claro: un mundo multipolar capitalista no tiene más posibilidades de escapar de los estragos del imperialismo que un mundo unipolar capitalista. Si acaso, la multipolaridad multiplica e intensifica las rivalidades inter-imperialistas.

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.43