LA GRAN MENTIRA DE "LA TRANSICIÓN": EL LIBRO QUE DESTAPA LO QUE NOS HAN OCULTADO DURANTE LAS ÚLTIMAS CUATRO DÉCADAS

Sangre, silencio y traición: así fue realmente la transición española

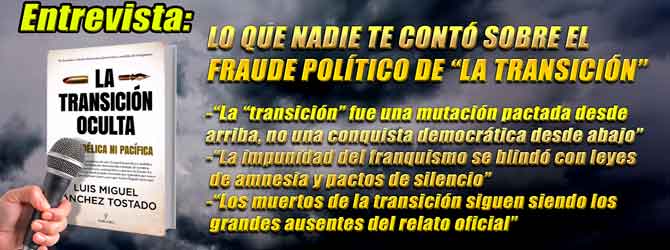

En el espacio periodístico de "entrevista a los libros" el protagonista es "La Transición Oculta. Ni modélica ni pacífica", de Luis Miguel Sánchez Tostado. El libro responde con voz propia, desnudando los silencios de la peculiar democracia española: los muertos invisibles, las víctimas olvidadas, los pactos de impunidad, la sombra de la Iglesia y la Monarquía, el terrorismo de Estado y la continuidad de los franquistas bajo nuevas siglas. Una conversación con un libro que incomoda, interpela y obliga a repensar nuestro pasado reciente.

Luis Miguel Sánchez Tostado es un escritor, criminólogo e ![[Img #86228]](https://canarias-semanal.org/upload/images/08_2025/9552_autor.jpg) historiador español nacido en Jaén. Su obra se caracteriza por abordar temas controvertidos de la historia reciente de España, especialmente aquellos que han sido silenciados o tergiversados. Con más de treinta libros publicados, combina su formación en criminología con una rigurosa labor investigadora para desentrañar episodios ocultos del franquismo, la represión política y la transición democrática.

historiador español nacido en Jaén. Su obra se caracteriza por abordar temas controvertidos de la historia reciente de España, especialmente aquellos que han sido silenciados o tergiversados. Con más de treinta libros publicados, combina su formación en criminología con una rigurosa labor investigadora para desentrañar episodios ocultos del franquismo, la represión política y la transición democrática.

Como ya conocen los lectores de Canarias Semanal, este espacio periodístico tiene una singularidad: entrevistamos a los libros. No hablamos con autores, hablamos con las obras, dejándolas responder con su propia voz.

A través de las preguntas, el contenido se despliega, pero también su tono, espíritu y enfoque profundo. Cada respuesta es una inmersión en la lógica interna del texto, revelando no solo lo que dice, sino cómo lo dice. En esta ocasión, el entrevistado es un libro incómodo, agudo y lleno de revelaciones: "La Transición Oculta".

El libro que ahora entrevistamos desmonta el mito de la llamada "transición española" que a lo largo de los últimos 40 años ha sido increiblemente presentado como un "proceso modélico y pacífico".

A través de una investigación meticulosa, Luis Miguel Sánchez Tostado, su autor, nos revela toda una trama de silencios, represiones, manipulaciones políticas y pactos de impunidad.

El libro, además, de manera escrupulosamente documentada, nos demuestra cómo la herencia franquista no solo no fue desmantelada, sino que fue sometida a un intenso proceso de reciclaje en las nuevas instituciones que pretendían adqu¡rir la apariencia de democráticas.

Se trata, pues, de una obra indispensable para comprender lo que realmente ocurrió entre 1975 y los años ochenta del pasado siglo.

ENTREVISTA:

- Para empezar, ¿cuáles fueron en realidad los verdaderos propósitos de eso que nos han vendido durante décadas como la "Transición democrática"? ¿Quiénes estuvieron realmente detrás de esa operación política: qué clases sociales, qué sectores del Estado y de la economía promovieron este cambio?

No, "la Transición" no fue una conquista democrática desde abajo. Fue, más bien, una operación política profundamente calculada desde las alturas del poder franquista. Una mutación pactada entre élites —y esto es importante subrayarlo—, para garantizar la continuidad del sistema económico, institucional y simbólico del franquismo… pero con otro envoltorio más atractivo.

La muerte de Franco en 1975 no supuso el final del franquismo. Supuso el inicio de su transformación. La élite militar, económica, judicial y eclesiástica tenía claro que una dictadura sin su caudillo estaba sentenciada. Pero también sabían que una apertura total al pluralismo político y a la justicia histórica ponía en riesgo su patrimonio, sus privilegios y su impunidad.

Por eso, los verdaderos protagonistas de la Transición fueron los sectores dominantes del franquismo —la oligarquía empresarial, los altos mandos militares, la jerarquía eclesiástica, los cuerpos represivos del Estado y una nueva clase política funcional al poder—, en alianza con sectores reformistas del sistema que supieron leer el momento.

¿El objetivo? Evitar una ruptura que permitiera depurar responsabilidades o redistribuir el poder real. Se trataba de cambiar algo para que todo siguiera igual. Como prueba, basta revisar la continuidad absoluta de los altos cargos: jueces, fiscales, policías, militares, ministros e incluso grandes empresarios franquistas que se reciclaron como “demócratas”.

La Transición no se pensó para democratizar España. Se diseñó para desactivar la presión popular, canalizar la protesta y blindar los intereses de clase de quienes habían gobernado el país durante 40 años.

- Y siguiendo por ese camino: ¿cómo fue posible que los antiguos aparatos del franquismo —los militares, jueces, policías, banqueros y grandes empresarios— conservaran tanto poder durante y después del proceso? ¿No se suponía que el franquismo se había acabado con la muerte de Franco?

Esa es precisamente una de las grandes claves del fraude que se denuncia en el libro. No se produjo ninguna depuración real del aparato franquista. Ni en los tribunales, ni en el Ejército, ni en la policía, ni en la banca, ni en la administración del Estado. Todo lo contrario: muchos de ellos fueron ascendidos, condecorados o amnistiados.

Los mismos jueces que habían condenado a muerte a sindicalistas o militantes antifranquistas pasaron a aplicar las leyes democráticas sin inmutarse. Los mismos policías que habían torturado bajo el régimen de Franco —como el infame “Billy el Niño”— siguieron en activo, cobrando ascensos, medallas y sueldos públicos. Hasta su muerte.

Los grandes empresarios del franquismo —los que hicieron fortuna con la autarquía, la corrupción, los monopolios estatales o el BOE— pasaron a controlar bancos, constructoras y medios de comunicación en la nueva España “democrática”.

Lo que hubo fue un proceso de continuidad camuflada, una "democratización sin justicia", donde el sistema judicial y represivo se reformó sin desmontarse. La Ley de Amnistía de 1977, por ejemplo, no solo sirvió para liberar a presos políticos, sino para garantizar la impunidad de los torturadores, policías y jueces franquistas. Fue una "ley de punto final" encubierta.

- Muchas veces se presenta la Transición como un "milagro político" surgido del consenso. Pero tú sostienes que fue un cambio controlado desde arriba. ¿Hasta qué punto fue una mutación pactada para que nada esencial cambiara?

Esa es la palabra exacta: mutación. No revolución, no ruptura, no democratización. Y mucho menos "milagro".

La Transición fue un proceso de reacomodo, en el que las élites del franquismo pactaron con una parte de la oposición para evitar que el pueblo tomara las riendas del cambio. Lo que se vendió como "consenso" fue, en realidad, un chantaje envuelto en miedo y necesidad. Se impuso el mensaje: o aceptáis esta Transición “pacífica” o viene el caos, el golpe de Estado, el Ejército, el terror.

Y no era una amenaza vacía. A lo largo del libro se documenta cómo la sombra del Ejército estuvo siempre presente. Los mandos militares no estaban dispuestos a perder su poder sin resistencia. La “moderación” que se le exigía a la oposición no era un pacto simétrico. Era una cesión constante a cambio de migajas.

El diseño institucional —incluida la monarquía, la Constitución de 1978 y el nuevo sistema de partidos— fue construido desde los núcleos del poder franquista, con la complicidad de una nueva generación política dispuesta a mirar hacia otro lado.

- En esa lógica, ¿cómo se manejó la legalización de los partidos políticos? ¿Fue realmente una apertura democrática o una jugada pensada para mantener bajo control a la oposición y blindar los márgenes del nuevo sistema?

La legalización de los partidos fue un proceso estrictamente controlado. No fue un reconocimiento de la pluralidad ideológica, sino una estrategia política.

Por ejemplo: el Partido Comunista de España (PCE) fue legalizado bajo condiciones muy estrictas, tras demostrar su “lealtad a la Monarquía” y aceptar la bandera rojigualda. El PSOE, por su parte, fue impulsado y promocionado como la “izquierda útil”, capaz de edulcorar las demandas más rupturistas que entonces la sociedad reclamaba.

Las fuerzas que demandaban una ruptura real con el franquismo —como la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda (COI) o partidos del ámbito nacionalista de izquierdas— fueron perseguidas, ilegalizadas o marginadas del relato oficial.

Además, hay un detalle que pasó casi inadvertido: los partidos se legalizaron, pero las víctimas del franquismo no fueron reconocidas. A los verdugos se les garantizó impunidad. A los represaliados se les negó justicia.

- Uno de los temas centrales que abordas es el famoso “Pacto del silencio”. ¿Quién lo promovió y qué consecuencias tuvo para la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas del franquismo? ¿Fue una amnesia voluntaria o impuesta?

El llamado "Pacto del silencio" no fue solo una decisión política: fue un mecanismo de supervivencia del régimen bajo otro nombre. Fue impulsado desde las élites políticas, militares y económicas, con el respaldo activo del rey Juan Carlos y de Adolfo Suárez.

¿La razón? Sabían que abrir el debate sobre los crímenes del franquismo podía dinamitar la Transición. La solución fue pactar un olvido colectivo. No remover el pasado. No exigir responsabilidades. No abrir fosas. No investigar a nadie.

Se instauró una amnesia impuesta, una censura muy sutil pero eficaz. Los libros de texto escolares omitían la represión. Los medios hablaban del “consenso” como un dogma. Hablar de memoria histórica era sinónimo de “reabrir heridas”.

El precio fue muy alto: más de 100.000 desaparecidos seguían —y siguen— enterrados en cunetas. Miles de familias jamás pudieron enterrar dignamente a sus seres queridos. Y los culpables, todos, murieron en la impunidad.

- Hablas de más de 600 muertos por violencia política entre 1975 y 1983. ¿Por qué ese dato se ha ocultado y qué nos dice sobre el verdadero carácter de la Transición? ¿De qué tipo de violencia estamos hablando exactamente?

Ese dato, efectivamente, ha sido sistemáticamente silenciado. La cifra, contrastada en el libro, se basa en una investigación minuciosa de fuentes judiciales, periodísticas y testimoniales.

No hablamos solo de asesinatos de ETA o de acciones armadas de extrema izquierda. Hablamos de asesinatos del Estado, de muertos a manos de la policía, de la Guardia Civil, de grupos de ultraderecha con total impunidad. Hablamos de Vitoria, de Montejurra, de los Sanfermines del 78, de Zaramaga, de manifestaciones pacíficas que acababan en tiroteo, de torturas en comisarías, de secuestros y palizas con sello oficial.

¿Por qué se oculta? Porque romper ese silencio implicaría reconocer que la Transición no fue pacífica. Que hubo terror. Que hubo muertos. Y que el Estado fue parte activa de esa violencia.

- El asesinato de los abogados laboralistas de Atocha en 1977 es uno de los hechos más simbólicos del periodo. ¿Qué nuevas claves aportas para entender quiénes fueron realmente los responsables y cómo se manipuló políticamente aquel crimen?

La matanza de Atocha no fue un simple acto de “ultraderechistas descontrolados”, como se ha repetido hasta el hartazgo. Fue un crimen político con múltiples capas, una operación con cómplices dentro del aparato del Estado, que se instrumentalizó para enviar varios mensajes: a la izquierda, para que midiera sus pasos; al movimiento obrero, para que se disciplinara; y al resto de la sociedad, para que entendiera que la violencia podía estallar en cualquier momento si se tensaba demasiado la cuerda.

Los asesinos materiales fueron miembros de la organización fascista Guerrilleros de Cristo Rey, vinculada a los sectores más reaccionarios del franquismo sociológico. Pero esos pistoleros no actuaron solos. Como demuestra el libro, gozaban de cobertura, protección y entrenamiento, y eran parte de un ecosistema de violencia parapolicial que operaba con total impunidad.

Lo más perverso es cómo se utilizó ese atentado: el crimen sirvió para acelerar la legalización del Partido Comunista, como si fuera una “concesión democrática” del Gobierno. En realidad, fue un cálculo político: se permitió la legalización del PCE una vez que Carrillo aceptó la bandera, la monarquía y la economía de mercado. Es decir, se legalizó un partido ya domado. La sangre derramada en Atocha fue convertida en capital político para legitimar una Transición sin ruptura.

Y mientras tanto, los instigadores ideológicos, los financiadores, los cómplices dentro del aparato del Estado… jamás fueron tocados.

- Y si hablamos de crímenes silenciados, la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976 es uno de los más atroces. ¿Qué pasó exactamente allí, quién dio las órdenes y por qué no se ha asumido ninguna responsabilidad institucional?

El 3 de marzo de 1976, en Vitoria, la policía cargó con fuego real contra una asamblea obrera pacífica en la iglesia de San Francisco de Asís. Murieron cinco trabajadores, decenas resultaron heridos. La iglesia quedó impregnada de sangre. Las grabaciones de la emisora de la policía, que se han conservado, no dejan dudas: los mandos ordenaron disparar. Incluso se oyen frases como “¡La calle es nuestra!” y “¡Disparad con todas vuestras fuerzas!”

¿Quién dio las órdenes? Manuel Fraga Iribarne, entonces Ministro de la Gobernación -equivalente a Interior-, y Rodolfo Martín Villa, gobernador civil, que acabó años después siendo ministro en democracia, presidente de grandes empresas públicas y condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Ninguno fue juzgado.

Durante décadas, se ocultó deliberadamente este crimen. Se silenciaron las víctimas. El Parlamento Vasco declaró aquellos hechos como "crímenes de Estado", pero el Estado español no ha movido un dedo para repararlo. Solo en 2021, Argentina incluyó este crimen dentro de la querella por crímenes del franquismo, pero las autoridades españolas han hecho todo lo posible para impedir que se juzgue a Martín Villa.

Es uno de los casos más emblemáticos del pacto de impunidad que se tejió en la Transición: los verdugos se convirtieron en demócratas por arte de magia, y las víctimas fueron barridas bajo la alfombra.

- Durante esos años, muchos barrios obreros y fábricas vivieron una efervescencia de organización vecinal y sindical. ¿Cómo actuaron los servicios secretos y las fuerzas de seguridad para desactivar o reprimir esos movimientos sociales?

Esa efervescencia popular fue la principal amenaza para el modelo de Transición que se estaba gestando desde arriba. En fábricas, barrios obreros, universidades, se respiraba un ambiente de ruptura, de organización, de autogestión, de lucha por la justicia social y la memoria.

Frente a eso, el Estado desplegó una doble estrategia: por un lado, represión directa (palizas, detenciones, infiltraciones, asesinatos); por otro, infiltración y manipulación a través del SECED, los servicios secretos franquistas reconvertidos en los servicios de inteligencia de la democracia (el futuro CESID).

Estos aparatos trabajaron intensamente en desarticular asambleas obreras, generar divisiones internas, promover “radicalismos” artificiales para justificar la represión o incluso crear incidentes de falsa bandera que pudieran ser atribuidos a grupos de ultraizquierda.

Un caso paradigmático fue el del atentado del “Caso Scala” en Barcelona en 1978, en el que varios militantes libertarios fueron acusados de quemar una discoteca como acto de sabotaje. Después se descubrió que todo había sido montado por un infiltrado policial, Joaquín Gambín, que indujo a los jóvenes a lanzar cócteles molotov sin saber que había explosivos en el interior. Murieron cuatro trabajadores.

Y aun así, el montaje se sostuvo en los tribunales. Porque la justicia también era heredera del franquismo.

- En el libro mencionas que existió un verdadero terrorismo de Estado durante la Transición. ¿Qué pruebas hay de ello y qué relación hubo entre los cuerpos policiales, los servicios secretos y grupos como el GAL o el Batallón Vasco Español?

Las pruebas están ahí, documentadas en sumarios, recortes, informes desclasificados y testimonios directos.

Durante la Transición operaron diversos grupos armados de extrema derecha —como el Batallón Vasco Español, ATE o Guerrilleros de Cristo Rey— que asesinaron a militantes de izquierda, abogados, independentistas vascos, curas comprometidos o activistas antifascistas. Muchos de esos crímenes siguen impunes.

Pero lo más grave es que estos grupos actuaban en connivencia con la policía, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia. Les facilitaban armas, listas negras, información de seguimiento. En algunos casos incluso se demostró que los ejecutores eran miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

Ya en los años 80, con el PSOE en el poder, se institucionalizó el terrorismo de Estado a través del GAL, que secuestró, torturó y asesinó en suelo francés con fondos reservados del Ministerio del Interior. Y eso ya no fue durante la Transición. Fue en plena democracia. Es la confirmación de que la lógica de la guerra sucia no terminó con el franquismo: se reconvirtió.

- Una de las piezas clave del relato oficial es el papel del rey Juan Carlos durante el golpe del 23-F. Pero tú pones en duda esa versión heroica. ¿Qué indicios existen para pensar que su papel fue mucho más ambiguo de lo que se nos ha contado?

El 23-F es el gran mito fundacional de la democracia española. Se nos ha repetido hasta la saciedad que Juan Carlos “salvó” la democracia al frenar el golpe de Tejero. Pero los indicios que aporto en el libro —que se basan en informes militares, memorias de políticos, grabaciones y declaraciones cruzadas— muestran una versión mucho más turbia.

El golpe del 23-F no fue obra de un grupo de locos nostálgicos. Fue un operativo promovido por sectores del Ejército, en contacto con la Casa Real, que tenía como objetivo “reordenar” el sistema político ante la creciente inestabilidad.

Juan Carlos mantuvo contactos previos con algunos de los responsables del golpe. Durante las primeras horas del asalto al Congreso no condenó el levantamiento ni dio órdenes claras, y su mensaje televisado llegó muy tarde. De hecho, hay testimonios de que el general Armada —uno de los cerebros del golpe— actuaba convencido de tener respaldo real.

El problema fue que el golpe se descontroló, Tejero no aceptó el “gobierno de concentración” que se le proponía, y la operación se vino abajo. Juan Carlos intervino cuando ya no tenía otra opción. Y, aun así, los responsables no fueron juzgados como traidores, sino tratados con guante blanco. Ninguna limpieza institucional siguió al golpe. Ninguna depuración militar. Nada. Todo quedó tapado. Y así se construyó el mito del "rey demócrata".

- ¿Cuál fue el papel de los grandes medios de comunicación durante la Transición? ¿Hubo complicidad con el relato oficial? ¿Se practicó censura directa o fue una estrategia más sutil de autocensura y alineamiento con los nuevos poderes?

Durante el franquismo, el control de los medios era total y explícito. Pero con la llegada de la Transición, lo que se instauró fue una forma más sofisticada de censura blanda, a través de la autocensura, la manipulación editorial y la dependencia de subvenciones estatales.

El relato de la Transición como "modélica y pacífica" fue construido y difundido activamente por los principales medios: El País, ABC, Cambio 16, La Vanguardia, la incipiente RTVE democrática... Todos ellos reprodujeron el discurso del consenso, del miedo a la ruptura, del agradecimiento al rey, del rechazo al "peligro rojo".

Los medios ocultaron sistemáticamente la represión, las torturas, los muertos, los vínculos entre el Estado y la extrema derecha, las operaciones de inteligencia encubiertas. La información se dosificaba o se silenciaba.

En muchos casos, eran directamente los servicios de inteligencia los que intervenían: redactaban comunicados, entregaban "dossieres", marcaban los límites. Había periodistas que sabían lo que pasaba, pero sabían también lo que podían publicar... y lo que no.

¿Ejemplos? La matanza de Vitoria apenas tuvo cobertura en los telediarios. Los atentados de la ultraderecha se diluían entre noticias de "violencia política genérica". Las denuncias por torturas simplemente desaparecían.

Y así se construyó el consenso: no con debate abierto, sino con un muro de silencio y propaganda moderada.

- Algo que llama mucho la atención es la integración directa de muchos franquistas en los partidos democráticos. ¿Cómo se produjo esa operación de camuflaje político, incluso dentro del PSOE? ¿Qué efectos tuvo en el sistema político posterior?

La Transición permitió que los franquistas se reciclaran sin pagar ningún precio político, social ni judicial. Fue un proceso de reconversión masiva. En vez de ser apartados o juzgados, fueron revalorizados como “hombres de experiencia” o “garantes de la estabilidad”.

Ministros franquistas como Fraga fundaron Alianza Popular, germen del actual Partido Popular. Otros se integraron en UCD. Pero también hubo franquistas que acabaron dentro del PSOE, especialmente en los aparatos de poder territorial y en el control de sectores clave del Estado.

Esto no es una simple anécdota: fue una estrategia de Estado. El PSOE fue promovido desde Alemania y Estados Unidos como una izquierda domesticada, útil para contener a la clase trabajadora. El resultado fue un partido con fuerte apoyo institucional, pero con una dirección cada vez más alineada con los intereses de las élites económicas y del propio aparato del Estado.

Esto explica por qué, una vez en el poder, el PSOE no derogó la Ley de Amnistía, no depuró a los represores, no impulsó comisiones de la verdad, no recuperó la memoria histórica... sino que administró el legado del franquismo con rostro moderno.

Esa continuidad explica muchos de los vacíos democráticos actuales: una partitocracia cerrada, un sistema judicial conservador, una monarquía intocable, y una oligarquía económica que sigue mandando desde la sombra.

- Más allá de la política institucional, ¿cómo se mantuvieron los intereses de las élites económicas, eclesiásticas y militares durante el proceso? ¿Qué mecanismos se activaron para asegurar la continuidad de sus privilegios?

La Transición fue ante todo una operación de conservación del poder real. Se cambiaron las formas, pero los grandes poderes sociales y económicos no perdieron nada. Ni los banqueros, ni los grandes empresarios, ni la Iglesia, ni el Ejército.

Las grandes familias del franquismo —los March, los Koplowitz, los Abelló, los Entrecanales, los Fierro, etc.— no solo conservaron su riqueza, sino que fueron las grandes beneficiarias del nuevo modelo económico: privatizaciones, liberalización financiera, concesiones públicas... Todo eso comenzó con la democracia, pero sin cambiar la estructura de propiedad.

La Iglesia, por su parte, negoció con habilidad su papel. Aunque perdió poder formal, se aseguró financiación pública, presencia educativa y blindaje simbólico. Hoy sigue siendo una de las instituciones más ricas del país.

El Ejército, tras el 23-F, quedó formalmente subordinado al poder civil, pero mantuvo su estructura, su doctrina, su presupuesto, su impunidad. Nadie cuestionó su papel durante la dictadura. Nadie juzgó a sus mandos por sus crímenes.

Todo se cerró con pactos no escritos: vosotros aceptáis la democracia formal; nosotros os garantizamos que vuestros privilegios no se tocan. Y así fue.

- Después de todo lo que desvelas, ¿puede decirse que la Transición sirvió más para blindar la impunidad del franquismo que para construir una democracia real? ¿Y qué queda hoy de ese legado en la España actual?

Sin ninguna duda. La Transición fue un gran cierre en falso. No se construyó una democracia desde cero, sino una democracia tutelada, levantada sobre los escombros del franquismo sin haberlos retirado.

¿Pruebas de que no hubo ruptura real? El rey lo puso Franco. La Ley de Amnistía protege a los verdugos. Las víctimas siguen en las cunetas. El sistema judicial sigue copado por las mismas estructuras. Y la Constitución de 1978, aunque proclamó derechos, no garantizó su cumplimiento real para las clases populares.

Hoy, más de cuarenta años después, ese legado sigue vivo: la criminalización de la protesta, la represión en Cataluña, la existencia de una monarquía blindada, el negacionismo histórico, el control partidista del poder judicial, la concentración de medios en manos de grandes grupos empresariales...

La democracia española tiene muchas y profundas grietas porque nunca se construyó desde una ruptura popular, sino desde una cesión pactada con quienes nunca dejaron el poder.

Este libro, ha querido poner nombre a lo que tantos años se intentó ocultar, no para mirar atrás con nostalgia, sino para entender por qué, aún hoy, el franquismo no ha terminado de morir.

Luis Miguel Sánchez Tostado es un escritor, criminólogo e ![[Img #86228]](https://canarias-semanal.org/upload/images/08_2025/9552_autor.jpg) historiador español nacido en Jaén. Su obra se caracteriza por abordar temas controvertidos de la historia reciente de España, especialmente aquellos que han sido silenciados o tergiversados. Con más de treinta libros publicados, combina su formación en criminología con una rigurosa labor investigadora para desentrañar episodios ocultos del franquismo, la represión política y la transición democrática.

historiador español nacido en Jaén. Su obra se caracteriza por abordar temas controvertidos de la historia reciente de España, especialmente aquellos que han sido silenciados o tergiversados. Con más de treinta libros publicados, combina su formación en criminología con una rigurosa labor investigadora para desentrañar episodios ocultos del franquismo, la represión política y la transición democrática.

Como ya conocen los lectores de Canarias Semanal, este espacio periodístico tiene una singularidad: entrevistamos a los libros. No hablamos con autores, hablamos con las obras, dejándolas responder con su propia voz.

A través de las preguntas, el contenido se despliega, pero también su tono, espíritu y enfoque profundo. Cada respuesta es una inmersión en la lógica interna del texto, revelando no solo lo que dice, sino cómo lo dice. En esta ocasión, el entrevistado es un libro incómodo, agudo y lleno de revelaciones: "La Transición Oculta".

El libro que ahora entrevistamos desmonta el mito de la llamada "transición española" que a lo largo de los últimos 40 años ha sido increiblemente presentado como un "proceso modélico y pacífico".

A través de una investigación meticulosa, Luis Miguel Sánchez Tostado, su autor, nos revela toda una trama de silencios, represiones, manipulaciones políticas y pactos de impunidad.

El libro, además, de manera escrupulosamente documentada, nos demuestra cómo la herencia franquista no solo no fue desmantelada, sino que fue sometida a un intenso proceso de reciclaje en las nuevas instituciones que pretendían adqu¡rir la apariencia de democráticas.

Se trata, pues, de una obra indispensable para comprender lo que realmente ocurrió entre 1975 y los años ochenta del pasado siglo.

ENTREVISTA:

- Para empezar, ¿cuáles fueron en realidad los verdaderos propósitos de eso que nos han vendido durante décadas como la "Transición democrática"? ¿Quiénes estuvieron realmente detrás de esa operación política: qué clases sociales, qué sectores del Estado y de la economía promovieron este cambio?

No, "la Transición" no fue una conquista democrática desde abajo. Fue, más bien, una operación política profundamente calculada desde las alturas del poder franquista. Una mutación pactada entre élites —y esto es importante subrayarlo—, para garantizar la continuidad del sistema económico, institucional y simbólico del franquismo… pero con otro envoltorio más atractivo.

La muerte de Franco en 1975 no supuso el final del franquismo. Supuso el inicio de su transformación. La élite militar, económica, judicial y eclesiástica tenía claro que una dictadura sin su caudillo estaba sentenciada. Pero también sabían que una apertura total al pluralismo político y a la justicia histórica ponía en riesgo su patrimonio, sus privilegios y su impunidad.

Por eso, los verdaderos protagonistas de la Transición fueron los sectores dominantes del franquismo —la oligarquía empresarial, los altos mandos militares, la jerarquía eclesiástica, los cuerpos represivos del Estado y una nueva clase política funcional al poder—, en alianza con sectores reformistas del sistema que supieron leer el momento.

¿El objetivo? Evitar una ruptura que permitiera depurar responsabilidades o redistribuir el poder real. Se trataba de cambiar algo para que todo siguiera igual. Como prueba, basta revisar la continuidad absoluta de los altos cargos: jueces, fiscales, policías, militares, ministros e incluso grandes empresarios franquistas que se reciclaron como “demócratas”.

La Transición no se pensó para democratizar España. Se diseñó para desactivar la presión popular, canalizar la protesta y blindar los intereses de clase de quienes habían gobernado el país durante 40 años.

- Y siguiendo por ese camino: ¿cómo fue posible que los antiguos aparatos del franquismo —los militares, jueces, policías, banqueros y grandes empresarios— conservaran tanto poder durante y después del proceso? ¿No se suponía que el franquismo se había acabado con la muerte de Franco?

Esa es precisamente una de las grandes claves del fraude que se denuncia en el libro. No se produjo ninguna depuración real del aparato franquista. Ni en los tribunales, ni en el Ejército, ni en la policía, ni en la banca, ni en la administración del Estado. Todo lo contrario: muchos de ellos fueron ascendidos, condecorados o amnistiados.

Los mismos jueces que habían condenado a muerte a sindicalistas o militantes antifranquistas pasaron a aplicar las leyes democráticas sin inmutarse. Los mismos policías que habían torturado bajo el régimen de Franco —como el infame “Billy el Niño”— siguieron en activo, cobrando ascensos, medallas y sueldos públicos. Hasta su muerte.

Los grandes empresarios del franquismo —los que hicieron fortuna con la autarquía, la corrupción, los monopolios estatales o el BOE— pasaron a controlar bancos, constructoras y medios de comunicación en la nueva España “democrática”.

Lo que hubo fue un proceso de continuidad camuflada, una "democratización sin justicia", donde el sistema judicial y represivo se reformó sin desmontarse. La Ley de Amnistía de 1977, por ejemplo, no solo sirvió para liberar a presos políticos, sino para garantizar la impunidad de los torturadores, policías y jueces franquistas. Fue una "ley de punto final" encubierta.

- Muchas veces se presenta la Transición como un "milagro político" surgido del consenso. Pero tú sostienes que fue un cambio controlado desde arriba. ¿Hasta qué punto fue una mutación pactada para que nada esencial cambiara?

Esa es la palabra exacta: mutación. No revolución, no ruptura, no democratización. Y mucho menos "milagro".

La Transición fue un proceso de reacomodo, en el que las élites del franquismo pactaron con una parte de la oposición para evitar que el pueblo tomara las riendas del cambio. Lo que se vendió como "consenso" fue, en realidad, un chantaje envuelto en miedo y necesidad. Se impuso el mensaje: o aceptáis esta Transición “pacífica” o viene el caos, el golpe de Estado, el Ejército, el terror.

Y no era una amenaza vacía. A lo largo del libro se documenta cómo la sombra del Ejército estuvo siempre presente. Los mandos militares no estaban dispuestos a perder su poder sin resistencia. La “moderación” que se le exigía a la oposición no era un pacto simétrico. Era una cesión constante a cambio de migajas.

El diseño institucional —incluida la monarquía, la Constitución de 1978 y el nuevo sistema de partidos— fue construido desde los núcleos del poder franquista, con la complicidad de una nueva generación política dispuesta a mirar hacia otro lado.

- En esa lógica, ¿cómo se manejó la legalización de los partidos políticos? ¿Fue realmente una apertura democrática o una jugada pensada para mantener bajo control a la oposición y blindar los márgenes del nuevo sistema?

La legalización de los partidos fue un proceso estrictamente controlado. No fue un reconocimiento de la pluralidad ideológica, sino una estrategia política.

Por ejemplo: el Partido Comunista de España (PCE) fue legalizado bajo condiciones muy estrictas, tras demostrar su “lealtad a la Monarquía” y aceptar la bandera rojigualda. El PSOE, por su parte, fue impulsado y promocionado como la “izquierda útil”, capaz de edulcorar las demandas más rupturistas que entonces la sociedad reclamaba.

Las fuerzas que demandaban una ruptura real con el franquismo —como la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda (COI) o partidos del ámbito nacionalista de izquierdas— fueron perseguidas, ilegalizadas o marginadas del relato oficial.

Además, hay un detalle que pasó casi inadvertido: los partidos se legalizaron, pero las víctimas del franquismo no fueron reconocidas. A los verdugos se les garantizó impunidad. A los represaliados se les negó justicia.

- Uno de los temas centrales que abordas es el famoso “Pacto del silencio”. ¿Quién lo promovió y qué consecuencias tuvo para la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas del franquismo? ¿Fue una amnesia voluntaria o impuesta?

El llamado "Pacto del silencio" no fue solo una decisión política: fue un mecanismo de supervivencia del régimen bajo otro nombre. Fue impulsado desde las élites políticas, militares y económicas, con el respaldo activo del rey Juan Carlos y de Adolfo Suárez.

¿La razón? Sabían que abrir el debate sobre los crímenes del franquismo podía dinamitar la Transición. La solución fue pactar un olvido colectivo. No remover el pasado. No exigir responsabilidades. No abrir fosas. No investigar a nadie.

Se instauró una amnesia impuesta, una censura muy sutil pero eficaz. Los libros de texto escolares omitían la represión. Los medios hablaban del “consenso” como un dogma. Hablar de memoria histórica era sinónimo de “reabrir heridas”.

El precio fue muy alto: más de 100.000 desaparecidos seguían —y siguen— enterrados en cunetas. Miles de familias jamás pudieron enterrar dignamente a sus seres queridos. Y los culpables, todos, murieron en la impunidad.

- Hablas de más de 600 muertos por violencia política entre 1975 y 1983. ¿Por qué ese dato se ha ocultado y qué nos dice sobre el verdadero carácter de la Transición? ¿De qué tipo de violencia estamos hablando exactamente?

Ese dato, efectivamente, ha sido sistemáticamente silenciado. La cifra, contrastada en el libro, se basa en una investigación minuciosa de fuentes judiciales, periodísticas y testimoniales.

No hablamos solo de asesinatos de ETA o de acciones armadas de extrema izquierda. Hablamos de asesinatos del Estado, de muertos a manos de la policía, de la Guardia Civil, de grupos de ultraderecha con total impunidad. Hablamos de Vitoria, de Montejurra, de los Sanfermines del 78, de Zaramaga, de manifestaciones pacíficas que acababan en tiroteo, de torturas en comisarías, de secuestros y palizas con sello oficial.

¿Por qué se oculta? Porque romper ese silencio implicaría reconocer que la Transición no fue pacífica. Que hubo terror. Que hubo muertos. Y que el Estado fue parte activa de esa violencia.

- El asesinato de los abogados laboralistas de Atocha en 1977 es uno de los hechos más simbólicos del periodo. ¿Qué nuevas claves aportas para entender quiénes fueron realmente los responsables y cómo se manipuló políticamente aquel crimen?

La matanza de Atocha no fue un simple acto de “ultraderechistas descontrolados”, como se ha repetido hasta el hartazgo. Fue un crimen político con múltiples capas, una operación con cómplices dentro del aparato del Estado, que se instrumentalizó para enviar varios mensajes: a la izquierda, para que midiera sus pasos; al movimiento obrero, para que se disciplinara; y al resto de la sociedad, para que entendiera que la violencia podía estallar en cualquier momento si se tensaba demasiado la cuerda.

Los asesinos materiales fueron miembros de la organización fascista Guerrilleros de Cristo Rey, vinculada a los sectores más reaccionarios del franquismo sociológico. Pero esos pistoleros no actuaron solos. Como demuestra el libro, gozaban de cobertura, protección y entrenamiento, y eran parte de un ecosistema de violencia parapolicial que operaba con total impunidad.

Lo más perverso es cómo se utilizó ese atentado: el crimen sirvió para acelerar la legalización del Partido Comunista, como si fuera una “concesión democrática” del Gobierno. En realidad, fue un cálculo político: se permitió la legalización del PCE una vez que Carrillo aceptó la bandera, la monarquía y la economía de mercado. Es decir, se legalizó un partido ya domado. La sangre derramada en Atocha fue convertida en capital político para legitimar una Transición sin ruptura.

Y mientras tanto, los instigadores ideológicos, los financiadores, los cómplices dentro del aparato del Estado… jamás fueron tocados.

- Y si hablamos de crímenes silenciados, la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976 es uno de los más atroces. ¿Qué pasó exactamente allí, quién dio las órdenes y por qué no se ha asumido ninguna responsabilidad institucional?

El 3 de marzo de 1976, en Vitoria, la policía cargó con fuego real contra una asamblea obrera pacífica en la iglesia de San Francisco de Asís. Murieron cinco trabajadores, decenas resultaron heridos. La iglesia quedó impregnada de sangre. Las grabaciones de la emisora de la policía, que se han conservado, no dejan dudas: los mandos ordenaron disparar. Incluso se oyen frases como “¡La calle es nuestra!” y “¡Disparad con todas vuestras fuerzas!”

¿Quién dio las órdenes? Manuel Fraga Iribarne, entonces Ministro de la Gobernación -equivalente a Interior-, y Rodolfo Martín Villa, gobernador civil, que acabó años después siendo ministro en democracia, presidente de grandes empresas públicas y condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Ninguno fue juzgado.

Durante décadas, se ocultó deliberadamente este crimen. Se silenciaron las víctimas. El Parlamento Vasco declaró aquellos hechos como "crímenes de Estado", pero el Estado español no ha movido un dedo para repararlo. Solo en 2021, Argentina incluyó este crimen dentro de la querella por crímenes del franquismo, pero las autoridades españolas han hecho todo lo posible para impedir que se juzgue a Martín Villa.

Es uno de los casos más emblemáticos del pacto de impunidad que se tejió en la Transición: los verdugos se convirtieron en demócratas por arte de magia, y las víctimas fueron barridas bajo la alfombra.

- Durante esos años, muchos barrios obreros y fábricas vivieron una efervescencia de organización vecinal y sindical. ¿Cómo actuaron los servicios secretos y las fuerzas de seguridad para desactivar o reprimir esos movimientos sociales?

Esa efervescencia popular fue la principal amenaza para el modelo de Transición que se estaba gestando desde arriba. En fábricas, barrios obreros, universidades, se respiraba un ambiente de ruptura, de organización, de autogestión, de lucha por la justicia social y la memoria.

Frente a eso, el Estado desplegó una doble estrategia: por un lado, represión directa (palizas, detenciones, infiltraciones, asesinatos); por otro, infiltración y manipulación a través del SECED, los servicios secretos franquistas reconvertidos en los servicios de inteligencia de la democracia (el futuro CESID).

Estos aparatos trabajaron intensamente en desarticular asambleas obreras, generar divisiones internas, promover “radicalismos” artificiales para justificar la represión o incluso crear incidentes de falsa bandera que pudieran ser atribuidos a grupos de ultraizquierda.

Un caso paradigmático fue el del atentado del “Caso Scala” en Barcelona en 1978, en el que varios militantes libertarios fueron acusados de quemar una discoteca como acto de sabotaje. Después se descubrió que todo había sido montado por un infiltrado policial, Joaquín Gambín, que indujo a los jóvenes a lanzar cócteles molotov sin saber que había explosivos en el interior. Murieron cuatro trabajadores.

Y aun así, el montaje se sostuvo en los tribunales. Porque la justicia también era heredera del franquismo.

- En el libro mencionas que existió un verdadero terrorismo de Estado durante la Transición. ¿Qué pruebas hay de ello y qué relación hubo entre los cuerpos policiales, los servicios secretos y grupos como el GAL o el Batallón Vasco Español?

Las pruebas están ahí, documentadas en sumarios, recortes, informes desclasificados y testimonios directos.

Durante la Transición operaron diversos grupos armados de extrema derecha —como el Batallón Vasco Español, ATE o Guerrilleros de Cristo Rey— que asesinaron a militantes de izquierda, abogados, independentistas vascos, curas comprometidos o activistas antifascistas. Muchos de esos crímenes siguen impunes.

Pero lo más grave es que estos grupos actuaban en connivencia con la policía, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia. Les facilitaban armas, listas negras, información de seguimiento. En algunos casos incluso se demostró que los ejecutores eran miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

Ya en los años 80, con el PSOE en el poder, se institucionalizó el terrorismo de Estado a través del GAL, que secuestró, torturó y asesinó en suelo francés con fondos reservados del Ministerio del Interior. Y eso ya no fue durante la Transición. Fue en plena democracia. Es la confirmación de que la lógica de la guerra sucia no terminó con el franquismo: se reconvirtió.

- Una de las piezas clave del relato oficial es el papel del rey Juan Carlos durante el golpe del 23-F. Pero tú pones en duda esa versión heroica. ¿Qué indicios existen para pensar que su papel fue mucho más ambiguo de lo que se nos ha contado?

El 23-F es el gran mito fundacional de la democracia española. Se nos ha repetido hasta la saciedad que Juan Carlos “salvó” la democracia al frenar el golpe de Tejero. Pero los indicios que aporto en el libro —que se basan en informes militares, memorias de políticos, grabaciones y declaraciones cruzadas— muestran una versión mucho más turbia.

El golpe del 23-F no fue obra de un grupo de locos nostálgicos. Fue un operativo promovido por sectores del Ejército, en contacto con la Casa Real, que tenía como objetivo “reordenar” el sistema político ante la creciente inestabilidad.

Juan Carlos mantuvo contactos previos con algunos de los responsables del golpe. Durante las primeras horas del asalto al Congreso no condenó el levantamiento ni dio órdenes claras, y su mensaje televisado llegó muy tarde. De hecho, hay testimonios de que el general Armada —uno de los cerebros del golpe— actuaba convencido de tener respaldo real.

El problema fue que el golpe se descontroló, Tejero no aceptó el “gobierno de concentración” que se le proponía, y la operación se vino abajo. Juan Carlos intervino cuando ya no tenía otra opción. Y, aun así, los responsables no fueron juzgados como traidores, sino tratados con guante blanco. Ninguna limpieza institucional siguió al golpe. Ninguna depuración militar. Nada. Todo quedó tapado. Y así se construyó el mito del "rey demócrata".

- ¿Cuál fue el papel de los grandes medios de comunicación durante la Transición? ¿Hubo complicidad con el relato oficial? ¿Se practicó censura directa o fue una estrategia más sutil de autocensura y alineamiento con los nuevos poderes?

Durante el franquismo, el control de los medios era total y explícito. Pero con la llegada de la Transición, lo que se instauró fue una forma más sofisticada de censura blanda, a través de la autocensura, la manipulación editorial y la dependencia de subvenciones estatales.

El relato de la Transición como "modélica y pacífica" fue construido y difundido activamente por los principales medios: El País, ABC, Cambio 16, La Vanguardia, la incipiente RTVE democrática... Todos ellos reprodujeron el discurso del consenso, del miedo a la ruptura, del agradecimiento al rey, del rechazo al "peligro rojo".

Los medios ocultaron sistemáticamente la represión, las torturas, los muertos, los vínculos entre el Estado y la extrema derecha, las operaciones de inteligencia encubiertas. La información se dosificaba o se silenciaba.

En muchos casos, eran directamente los servicios de inteligencia los que intervenían: redactaban comunicados, entregaban "dossieres", marcaban los límites. Había periodistas que sabían lo que pasaba, pero sabían también lo que podían publicar... y lo que no.

¿Ejemplos? La matanza de Vitoria apenas tuvo cobertura en los telediarios. Los atentados de la ultraderecha se diluían entre noticias de "violencia política genérica". Las denuncias por torturas simplemente desaparecían.

Y así se construyó el consenso: no con debate abierto, sino con un muro de silencio y propaganda moderada.

- Algo que llama mucho la atención es la integración directa de muchos franquistas en los partidos democráticos. ¿Cómo se produjo esa operación de camuflaje político, incluso dentro del PSOE? ¿Qué efectos tuvo en el sistema político posterior?

La Transición permitió que los franquistas se reciclaran sin pagar ningún precio político, social ni judicial. Fue un proceso de reconversión masiva. En vez de ser apartados o juzgados, fueron revalorizados como “hombres de experiencia” o “garantes de la estabilidad”.

Ministros franquistas como Fraga fundaron Alianza Popular, germen del actual Partido Popular. Otros se integraron en UCD. Pero también hubo franquistas que acabaron dentro del PSOE, especialmente en los aparatos de poder territorial y en el control de sectores clave del Estado.

Esto no es una simple anécdota: fue una estrategia de Estado. El PSOE fue promovido desde Alemania y Estados Unidos como una izquierda domesticada, útil para contener a la clase trabajadora. El resultado fue un partido con fuerte apoyo institucional, pero con una dirección cada vez más alineada con los intereses de las élites económicas y del propio aparato del Estado.

Esto explica por qué, una vez en el poder, el PSOE no derogó la Ley de Amnistía, no depuró a los represores, no impulsó comisiones de la verdad, no recuperó la memoria histórica... sino que administró el legado del franquismo con rostro moderno.

Esa continuidad explica muchos de los vacíos democráticos actuales: una partitocracia cerrada, un sistema judicial conservador, una monarquía intocable, y una oligarquía económica que sigue mandando desde la sombra.

- Más allá de la política institucional, ¿cómo se mantuvieron los intereses de las élites económicas, eclesiásticas y militares durante el proceso? ¿Qué mecanismos se activaron para asegurar la continuidad de sus privilegios?

La Transición fue ante todo una operación de conservación del poder real. Se cambiaron las formas, pero los grandes poderes sociales y económicos no perdieron nada. Ni los banqueros, ni los grandes empresarios, ni la Iglesia, ni el Ejército.

Las grandes familias del franquismo —los March, los Koplowitz, los Abelló, los Entrecanales, los Fierro, etc.— no solo conservaron su riqueza, sino que fueron las grandes beneficiarias del nuevo modelo económico: privatizaciones, liberalización financiera, concesiones públicas... Todo eso comenzó con la democracia, pero sin cambiar la estructura de propiedad.

La Iglesia, por su parte, negoció con habilidad su papel. Aunque perdió poder formal, se aseguró financiación pública, presencia educativa y blindaje simbólico. Hoy sigue siendo una de las instituciones más ricas del país.

El Ejército, tras el 23-F, quedó formalmente subordinado al poder civil, pero mantuvo su estructura, su doctrina, su presupuesto, su impunidad. Nadie cuestionó su papel durante la dictadura. Nadie juzgó a sus mandos por sus crímenes.

Todo se cerró con pactos no escritos: vosotros aceptáis la democracia formal; nosotros os garantizamos que vuestros privilegios no se tocan. Y así fue.

- Después de todo lo que desvelas, ¿puede decirse que la Transición sirvió más para blindar la impunidad del franquismo que para construir una democracia real? ¿Y qué queda hoy de ese legado en la España actual?

Sin ninguna duda. La Transición fue un gran cierre en falso. No se construyó una democracia desde cero, sino una democracia tutelada, levantada sobre los escombros del franquismo sin haberlos retirado.

¿Pruebas de que no hubo ruptura real? El rey lo puso Franco. La Ley de Amnistía protege a los verdugos. Las víctimas siguen en las cunetas. El sistema judicial sigue copado por las mismas estructuras. Y la Constitución de 1978, aunque proclamó derechos, no garantizó su cumplimiento real para las clases populares.

Hoy, más de cuarenta años después, ese legado sigue vivo: la criminalización de la protesta, la represión en Cataluña, la existencia de una monarquía blindada, el negacionismo histórico, el control partidista del poder judicial, la concentración de medios en manos de grandes grupos empresariales...

La democracia española tiene muchas y profundas grietas porque nunca se construyó desde una ruptura popular, sino desde una cesión pactada con quienes nunca dejaron el poder.

Este libro, ha querido poner nombre a lo que tantos años se intentó ocultar, no para mirar atrás con nostalgia, sino para entender por qué, aún hoy, el franquismo no ha terminado de morir.

Chorche | Miércoles, 27 de Agosto de 2025 a las 17:14:44 horas

"Lo que se vendió como "consenso" fue en realidad un chantaje envuelto en miedo y necesidad.

Se impuso el mensaje: o aceptáis esta Transición "pacifica" o viene el caos, el golpe de estado, el ejército, el terror".

Más que interesante y más que necesario que salieran a la luz cientos de artículos como éste.

Sólo un pero: os habéis olvidado de entrecomillar la palabra "democracia".

Gregorio Moran en su libro "El precio de la Transición" dice más o menos lo mismo: "El consenso democrático fue el disfraz que las élites usaron para perpetuar su poder. El precio de la Transición fue la impunidad del franquismo y la institucionalizacion de la corrupción. La ausencia de una verdadera pedagogía democrática ha dificultado que las nuevas generaciones comprendan plenamente lo que ocurrió durante la Transición. Sin una revisión crítica de la Transición es difícil que la "democracia" española pueda superar sus graves deficiencias estructurales".

Accede para votar (0) (0) Accede para responder