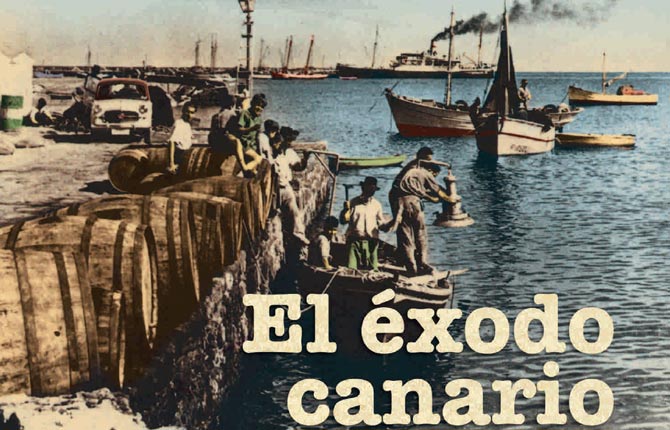

LA MASIVA MIGRACIÓN CANARIA A AMÉRICA SIN ROMANTICISMOS: LA DESESPERACIÓN DE NUESTROS ANTEPASADOS

Una respuesta a un sistema económico que condenaba a las clases populares a la miseria.

La emigración masiva desde las Islas Canarias hacia América, particularmente a Cuba, entre 1880 y 1930, es uno de los fenómenos más significativos de la historia del Archipiélago. Miles de canarios, empujados por condiciones económicas adversas, emprendieron el viaje al otro lado del Atlántico con la esperanza de encontrar mejores oportunidades (...).

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

La emigración masiva desde las Islas Canarias hacia América, particularmente a Cuba, entre 1880 y 1930, es uno de los fenómenos más significativos de la historia del Archipiélago. Durante este periodo, miles de canarios, empujados por condiciones económicas adversas, emprendieron el viaje al otro lado del Atlántico con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. Este movimiento migratorio no puede entenderse sin analizar las estructuras económicas y sociales que predominaban tanto en Canarias como en la España peninsular de la época, donde la marginación y la pobreza constituían el escenario habitual para las clases trabajadoras. En este contexto, la migración se erigió como una válvula de escape ante la asfixiante situación social.

El contexto socioeconómico y las causas estructurales de la migración

Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, Canarias se encontraba sumida en una serie de crisis recurrentes que afectaban especialmente a las clases populares. Estas crisis estaban vinculadas al monocultivo agrícola, especialmente al cultivo de la cochinilla y el vino, que dependían en gran medida de los vaivenes del mercado internacional. Cuando los precios de estos productos se desplomaron, la economía isleña quedó devastada, sin ofrecer alternativas viables para los campesinos y jornaleros. Este proceso se inscribe en la estructura económica general de la España rural de la época, caracterizada por un atraso notable en términos de desarrollo industrial y una distribución de la tierra extremadamente desigual.

Comoseñala Julio Antonio Yanes Mesa en su artículo La emigración en masa, 1880-1930, publicado en el número 6 de la revista Canarii, en 2007, esta situación generó una migración masiva desde las islas. El empobrecimiento, la falta de oportunidades laborales y el agotamiento de las tierras cultivables forzaron a miles de canarios a emigrar. Aunque la historiografía tradicional ha tendido a destacar la "atracción" de mejores condiciones económicas en América, es importante subrayar que la migración respondía, en primera instancia, a un proceso de expulsión de los sectores más vulnerables. Las élites locales y el Estado español, en lugar de promover reformas agrarias o industriales, vieron en la emigración una solución conveniente para evitar conflictos sociales.

Cuba como principal destino y la explotación laboral en las plantaciones

Cuba fue, sin duda, el destino más relevante para los emigrantes canarios. De los 23.623 canarios que partieron en este periodo, alrededor de 19,627 (83.08%) se dirigieron a la isla caribeña, según Yanes Mesa.

Esta preferencia se debió a la demanda de mano de obra para las plantaciones azucareras, que atravesaban un auge gracias a la expansión del mercado internacional del azúcar. Sin embargo, la realidad que muchos de estos emigrantes encontraron distaba mucho de la prosperidad prometida. Una buena parte de los canarios que llegaban a Cuba lo hacían bajo el sistema de “contrata”, que los sometía a condiciones de trabajo que rozaban la esclavitud. Esto evidenciaba cómo la explotación capitalista se reproducía en las colonias y en los territorios dependientes, perpetuando una estructura de desigualdad que se originaba en la metrópoli.

El éxodo, aunque masivo, no fue uniforme. Estaba compuesto principalmente por campesinos y trabajadores rurales, jóvenes en su mayoría, aunque también incluía a familias completas que buscaban una nueva vida en el continente americano. A nivel demográfico, la salida de estas personas dejó un vacío en las islas, donde la juventud y la fuerza laboral se redujeron considerablemente. El éxodo de los jóvenes isleños de entre 15 y 20 años , que emigraron a Cuba durante este periodo, impactó significativamente en la composición social y económica de Canarias.

El ciclo migratorio y sus consecuencias en Canarias

Uno de los aspectos más destacables de este proceso migratorio fue su carácter de “ida y vuelta”. Si bien muchos emigrantes partieron con la intención de establecerse permanentemente en América, las duras condiciones y la volatilidad económica llevaron a que muchos de ellos regresaran. Esto fue especialmente evidente tras la crisis azucarera de 1920 en Cuba, que coincidió con una ligera recuperación en Canarias. La emigración de retorno generó un flujo de capitales y conocimientos que tuvo un impacto ambivalente: por un lado, contribuyó a la modernización de ciertos sectores de la economía isleña; pero por otro, puso en evidencia la incapacidad estructural del sistema socioeconómico local para absorber y mantener a su población activa.

Es interesante observar cómo esta dinámica migratoria consolidó una cultura de la emigración en Canarias. Para muchas familias, emigrar se convirtió en una opción de vida casi automática, un legado que se transmitió de generación en generación. Esto también explica la persistencia de la diáspora canaria en América Latina, donde comunidades enteras, especialmente en Cuba, mantuvieron viva su identidad isleña a través de asociaciones y centros culturales como la Asociación Canaria de Beneficencia y Protección Agrícola en La Habana.

El declive de la emigración y el fin de un ciclo

El “crack” de 1929 y la crisis económica global marcaron el inicio del fin para la emigración masiva desde Canarias hacia América. A medida que las economías receptoras implementaban políticas proteccionistas y endurecían las condiciones migratorias, los flujos se redujeron drásticamente. En 1932, la exigencia de un depósito en metálico para ingresar en Cuba prácticamente paralizó la migración canaria a la isla. Paralelamente, la situación económica en Canarias, aunque seguía siendo difícil, ya no empujaba a la emigración en masa como antes.

El regreso de los emigrantes, aunque no siempre exitoso, dejó una huella en las islas. Muchos retornados volvieron sin haber logrado una mejora sustancial en su situación económica, enfrentándose nuevamente a la precariedad que los había empujado a emigrar en primer lugar. Sin embargo, algunos de ellos regresaron con capital acumulado, lo que les permitió reinvertir en pequeñas propiedades o negocios, aunque siempre dentro de los márgenes limitados por la estructura socioeconómica dominante.

El legado transatlántico: cultura, identidad y relaciones económicas

El legado de esta migración sigue siendo visible en Canarias y en los países receptores. En Canarias, la experiencia migratoria no solo modificó la cultura local, sino que también fortaleció los lazos con América Latina. La identidad canaria contemporánea, con su marcado carácter transatlántico, es fruto de este proceso histórico. En América, los emigrantes canarios, especialmente en Cuba, desempeñaron un papel fundamental en la industria azucarera y en la creación de comunidades que perduraron a lo largo del tiempo.

El artículo de Yanes Mesa resalta cómo la migración masiva no solo alteró la demografía de las Islas Canarias, sino que también contribuyó a la construcción de una identidad canaria que siempre ha mirado hacia América como un espacio de oportunidades y desafíos. Esta conexión trasciende lo económico y lo demográfico para insertarse en lo cultural y lo simbólico, creando un lazo que sigue vigente hasta el día de hoy.

La emigración canaria hacia América, especialmente hacia Cuba, entre 1880 y 1930, no fue solo un movimiento migratorio; fue una consecuencia directa de un sistema económico que condenaba a las clases populares a la miseria. La estructura latifundista y la falta de desarrollo industrial en Canarias, enmarcadas en el contexto de la economía española de la época, empujaron a miles de personas a buscar en América lo que su tierra les negaba. Este proceso, que culminó en la consolidación de una diáspora canaria en América Latina, sigue siendo clave para entender tanto la historia como la identidad canaria contemporánea. Como bien señala Yanes Mesa, este fenómeno fue más que una simple migración; fue una transformación profunda en la relación entre Canarias y América, cuyas consecuencias perduran hasta hoy.

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

La emigración masiva desde las Islas Canarias hacia América, particularmente a Cuba, entre 1880 y 1930, es uno de los fenómenos más significativos de la historia del Archipiélago. Durante este periodo, miles de canarios, empujados por condiciones económicas adversas, emprendieron el viaje al otro lado del Atlántico con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. Este movimiento migratorio no puede entenderse sin analizar las estructuras económicas y sociales que predominaban tanto en Canarias como en la España peninsular de la época, donde la marginación y la pobreza constituían el escenario habitual para las clases trabajadoras. En este contexto, la migración se erigió como una válvula de escape ante la asfixiante situación social.

El contexto socioeconómico y las causas estructurales de la migración

Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, Canarias se encontraba sumida en una serie de crisis recurrentes que afectaban especialmente a las clases populares. Estas crisis estaban vinculadas al monocultivo agrícola, especialmente al cultivo de la cochinilla y el vino, que dependían en gran medida de los vaivenes del mercado internacional. Cuando los precios de estos productos se desplomaron, la economía isleña quedó devastada, sin ofrecer alternativas viables para los campesinos y jornaleros. Este proceso se inscribe en la estructura económica general de la España rural de la época, caracterizada por un atraso notable en términos de desarrollo industrial y una distribución de la tierra extremadamente desigual.

Comoseñala Julio Antonio Yanes Mesa en su artículo La emigración en masa, 1880-1930, publicado en el número 6 de la revista Canarii, en 2007, esta situación generó una migración masiva desde las islas. El empobrecimiento, la falta de oportunidades laborales y el agotamiento de las tierras cultivables forzaron a miles de canarios a emigrar. Aunque la historiografía tradicional ha tendido a destacar la "atracción" de mejores condiciones económicas en América, es importante subrayar que la migración respondía, en primera instancia, a un proceso de expulsión de los sectores más vulnerables. Las élites locales y el Estado español, en lugar de promover reformas agrarias o industriales, vieron en la emigración una solución conveniente para evitar conflictos sociales.

Cuba como principal destino y la explotación laboral en las plantaciones

Cuba fue, sin duda, el destino más relevante para los emigrantes canarios. De los 23.623 canarios que partieron en este periodo, alrededor de 19,627 (83.08%) se dirigieron a la isla caribeña, según Yanes Mesa.

Esta preferencia se debió a la demanda de mano de obra para las plantaciones azucareras, que atravesaban un auge gracias a la expansión del mercado internacional del azúcar. Sin embargo, la realidad que muchos de estos emigrantes encontraron distaba mucho de la prosperidad prometida. Una buena parte de los canarios que llegaban a Cuba lo hacían bajo el sistema de “contrata”, que los sometía a condiciones de trabajo que rozaban la esclavitud. Esto evidenciaba cómo la explotación capitalista se reproducía en las colonias y en los territorios dependientes, perpetuando una estructura de desigualdad que se originaba en la metrópoli.

El éxodo, aunque masivo, no fue uniforme. Estaba compuesto principalmente por campesinos y trabajadores rurales, jóvenes en su mayoría, aunque también incluía a familias completas que buscaban una nueva vida en el continente americano. A nivel demográfico, la salida de estas personas dejó un vacío en las islas, donde la juventud y la fuerza laboral se redujeron considerablemente. El éxodo de los jóvenes isleños de entre 15 y 20 años , que emigraron a Cuba durante este periodo, impactó significativamente en la composición social y económica de Canarias.

El ciclo migratorio y sus consecuencias en Canarias

Uno de los aspectos más destacables de este proceso migratorio fue su carácter de “ida y vuelta”. Si bien muchos emigrantes partieron con la intención de establecerse permanentemente en América, las duras condiciones y la volatilidad económica llevaron a que muchos de ellos regresaran. Esto fue especialmente evidente tras la crisis azucarera de 1920 en Cuba, que coincidió con una ligera recuperación en Canarias. La emigración de retorno generó un flujo de capitales y conocimientos que tuvo un impacto ambivalente: por un lado, contribuyó a la modernización de ciertos sectores de la economía isleña; pero por otro, puso en evidencia la incapacidad estructural del sistema socioeconómico local para absorber y mantener a su población activa.

Es interesante observar cómo esta dinámica migratoria consolidó una cultura de la emigración en Canarias. Para muchas familias, emigrar se convirtió en una opción de vida casi automática, un legado que se transmitió de generación en generación. Esto también explica la persistencia de la diáspora canaria en América Latina, donde comunidades enteras, especialmente en Cuba, mantuvieron viva su identidad isleña a través de asociaciones y centros culturales como la Asociación Canaria de Beneficencia y Protección Agrícola en La Habana.

El declive de la emigración y el fin de un ciclo

El “crack” de 1929 y la crisis económica global marcaron el inicio del fin para la emigración masiva desde Canarias hacia América. A medida que las economías receptoras implementaban políticas proteccionistas y endurecían las condiciones migratorias, los flujos se redujeron drásticamente. En 1932, la exigencia de un depósito en metálico para ingresar en Cuba prácticamente paralizó la migración canaria a la isla. Paralelamente, la situación económica en Canarias, aunque seguía siendo difícil, ya no empujaba a la emigración en masa como antes.

El regreso de los emigrantes, aunque no siempre exitoso, dejó una huella en las islas. Muchos retornados volvieron sin haber logrado una mejora sustancial en su situación económica, enfrentándose nuevamente a la precariedad que los había empujado a emigrar en primer lugar. Sin embargo, algunos de ellos regresaron con capital acumulado, lo que les permitió reinvertir en pequeñas propiedades o negocios, aunque siempre dentro de los márgenes limitados por la estructura socioeconómica dominante.

El legado transatlántico: cultura, identidad y relaciones económicas

El legado de esta migración sigue siendo visible en Canarias y en los países receptores. En Canarias, la experiencia migratoria no solo modificó la cultura local, sino que también fortaleció los lazos con América Latina. La identidad canaria contemporánea, con su marcado carácter transatlántico, es fruto de este proceso histórico. En América, los emigrantes canarios, especialmente en Cuba, desempeñaron un papel fundamental en la industria azucarera y en la creación de comunidades que perduraron a lo largo del tiempo.

El artículo de Yanes Mesa resalta cómo la migración masiva no solo alteró la demografía de las Islas Canarias, sino que también contribuyó a la construcción de una identidad canaria que siempre ha mirado hacia América como un espacio de oportunidades y desafíos. Esta conexión trasciende lo económico y lo demográfico para insertarse en lo cultural y lo simbólico, creando un lazo que sigue vigente hasta el día de hoy.

La emigración canaria hacia América, especialmente hacia Cuba, entre 1880 y 1930, no fue solo un movimiento migratorio; fue una consecuencia directa de un sistema económico que condenaba a las clases populares a la miseria. La estructura latifundista y la falta de desarrollo industrial en Canarias, enmarcadas en el contexto de la economía española de la época, empujaron a miles de personas a buscar en América lo que su tierra les negaba. Este proceso, que culminó en la consolidación de una diáspora canaria en América Latina, sigue siendo clave para entender tanto la historia como la identidad canaria contemporánea. Como bien señala Yanes Mesa, este fenómeno fue más que una simple migración; fue una transformación profunda en la relación entre Canarias y América, cuyas consecuencias perduran hasta hoy.

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.132