¡¡RAPADAS!! : LAS HISTORIAS OCULTAS DE LAS MUJERES REPRESALIADAS POR EL FRANQUISMO" (VÍDEO)

El régimen franquista no solo persiguió ideas políticas, también atacó los cuerpos femeninos. El rapado público fue una forma brutal de castigo moral y social

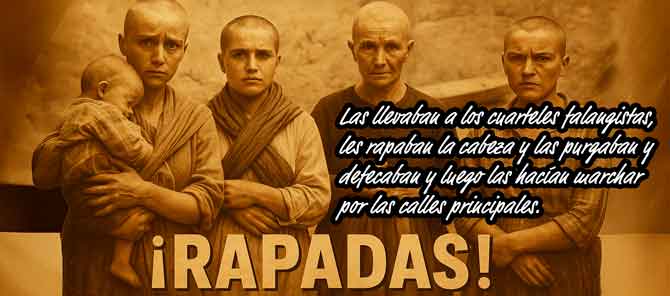

Durante la dictadura franquista, cientos de mujeres fueron rapadas, purgadas y humilladas públicamente por desafiar el rol tradicional impuesto por el régimen. Una violencia sistemática que durante décadas fue silenciada y que hoy comienza a visibilizarse gracias a los testimonios recuperados por historiadoras como Pura Sánchez: "A esas mujeres se las rapaba y purgaba. Y cuando ya se habían defecado encima, se las obligaba a desfilar por el centro de la ciudad, en lo que se convertía en un espectáculo del terror: mujeres derrotadas, escarnecidas".

POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

Durante décadas, hablar de la represión franquista en España era hablar de cárceles, fusilamientos, campos de concentración, exilio y silencio.

Pero lo que se olvidaba —quizá porque dolía más, o porque no cabía en la épica masculina del mártir o el héroe derrotado— era lo que el régimen hizo con las mujeres.

Enrique González Duro, en su libro "Las rapadas", -cuya lectura recomendamos a los lectores- entra directamente a esa herida y la muestra sin anestesia: el franquismo ejerció una violencia específica, brutal y sistemática contra las mujeres. Y no contra cualquiera, sino contra las que se habían atrevido a cruzar los márgenes del papel que el patriarcado les tenía reservado.

A diferencia de los hombres, que muchas veces huían, se exiliaban o morían en el frente, las mujeres se quedaban. Quedaban solas, pobres, al frente de sus casas, sus hijos y su miseria. Y eso las hacía doblemente peligrosas: no solo eran “rojas”, sino que eran “rojas que no se habían sometido”. Y eso, para el nuevo poder que nacía en 1939, era imperdonable.

EL RITUAL DEL RAPADO: CUANDO LA REPRESIÓN SE CONVIERTE EN ESPECTÁCULO

Uno de los castigos más repetidos y brutales fue el rapado de cabeza. No se trataba de una simple humillación privada, ni de una sanción aleatoria. Era un acto público, planificado, simbólico.

A muchas les rapaban el pelo, las obligaban a beber aceite de ricino (para que se vieran obligadas a defecar en público) y luego las paseaban por el pueblo mientras una banda de música tocaba marchas triunfales.

La intención de la ceremonia era muy clara: borrar su feminidad, su dignidad, y marcar su cuerpo como una advertencia para todas las demás.

Ese tipo de castigo no era “un exceso” que cometieran algunos grupos de exaltados. Era una práctica sistemática que buscaba destruir no solo a la persona, sino al símbolo: la mujer moderna, libre, republicana, con ideas propias. Esa mujer, que había empezado a asomar la cabeza durante la Segunda República, era una amenaza para el orden franquista que nacía. Y como toda amenaza, debía ser aniquilada.

Pero lo curioso —y lo más escalofriante— es que esta violencia no venía solo de los militares o los curas. Era una violencia participativa. En muchos pueblos eran los vecinos, los falangistas locales, los miembros del ayuntamiento, quienes organizaban estas escenificaciones de castigo. La represión se volvió una fiesta macabra donde se aplaudía el escarnio ajeno. Y el cuerpo de esas mujeres fue convertido en escenario de la representación.

![[Img #84687]](https://canarias-semanal.org/upload/images/05_2025/6627_2843_saludando.jpg)

CUERPOS COMO CAMPO DE BATALLA: SEXUALIZACIÓN Y DEGRADACIÓN

El franquismo no solo buscaba castigar políticamente. Quería reeducar. Y para ello necesitaba reinsertar a la mujer en "su lugar": el de la obediencia, la sumisión, la maternidad callada. El rapado, en ese sentido, tenía algo de “corrección”. Borrar el peinado, los rizos, el maquillaje, las uñas, era borrar todo lo que esas mujeres habían querido ser. Como si se tratara de arrancarles de cuajo el alma.

Y aquí es donde el terror se mezcla con la ideología. El franquismo no solo persiguió ideas: persiguió cuerpos. Y en el caso de las mujeres, ese cuerpo era campo de batalla. Muchas fueron violadas, otras encerradas, otras humilladas frente a sus hijos. Se las castigaba no solo por lo que habían hecho, sino por lo que representaban. Como si el solo hecho de haberse levantado por la mañana y decidido pensar por sí mismas ya fuera motivo suficiente para hacer caer sobre ellas todo el odio de la nación “recatada”.

REPRESIÓN SILENCIADA Y MEMORIA CENSURADA

Durante muchos años, este tipo de violencia no formó parte del relato oficial sobre la represión franquista. En los archivos, en los libros escolares, en los monumentos, en las películas, en las transiciones tranquilas, las rapadas no existieron. Ni una mención. El silencio fue tan brutal como la humillación original.

En parte sucedía así porque hablar de ello implicaba hablar de género, de cuerpo, de sexualidad, de poder. Y eso siempre incómoda. Pero también porque, para muchas de esas mujeres, recordar era volver a pasar por el infierno. ¿Cómo narrar que tu madre fue paseada entre vómitos y heces mientras se reían de ella? ¿Cómo contar que tu abuela llevaba el pañuelo hasta la muerte para tapar la vergüenza de lo que no debería haber avergonzado?

El franquismo, como toda dictadura, no solo venció con armas. Venció con miedo, con culpa, con olvido. Y ahí, en ese olvido cuidadosamente cultivado, se enterraron durante décadas las historias de cientos —si no miles— de mujeres. No salían en las novelas, no se enseñaban en los institutos, no se investigaban en la universidad. Solo cuando alguna hija se atrevía a preguntar, o cuando alguna nieta empezaba a sospechar, empezaban a salir a la luz esas historias. Tarde. Siempre tarde.

TESTIMONIOS QUE ROMPEN EL SILENCIO

El libro de González Duro no es el único en el intento de recuperar la memoria de las rapadas. Investigadoras como Maud Joly, Pura Sánchez o Ricarda Clemente llevan años tirando del hilo.

La investigadora Pura Sánchez analizó más de 600 causas instruidas por el tribunal militar territorial de Sevilla entre 1936 y 1949. Lo que encontró allí fue un retrato descarnado de la injusticia: mujeres perseguidas por delitos tan vagos como "adhesión a la rebelión" o tan comunes como robar comida para alimentar a sus hijos. Pero lo más escalofriante es que la pobreza, la viudez o incluso la maternidad soltera eran, de facto, indicios de culpabilidad. Las llamaban “vagas”, “viciosas”, “malas madres”. Las acusaciones no se basaban en pruebas, sino en prejuicios de clase, género y moral franquista.

Un ejemplo concreto y doloroso: en 1950, la Guardia Civil detuvo a seis niñas —de entre doce y dieciséis años— por robar fruta. ¿La respuesta del Estado? Las raparon a todas, salvo a una que estaba embarazada. ¿Cómo se justifica rapar a una niña por robar una naranja? No se justifica. Solo se entiende como una forma de enseñar una lección: “esa” no es la forma de ser mujer aceptable para el régimen.

Otro caso recuperado por Sánchez es el de Juana Fernández, ejecutada por un supuesto delito que no iba más allá de un gesto de desafío simbólico: revelar la sexualidad de un cura a través de una fotografía. Esa transgresión —que probablemente en otras circunstancias no habría sido ni delito— bastó para que fuese condenada a muerte. En este contexto, cualquier cuestionamiento al orden patriarcal, sobre todo si venía de una mujer, era automáticamente leído como “rebelión”.

La recopilación de Pura Sánchez también incluye testimonios que muestran el estigma a largo plazo. Muchas mujeres, aunque hubiesen sido liberadas tras cumplir condena, no podían reinsertarse en sus pueblos. Las “rapadas” eran objeto de burla, exclusión y sospecha permanente. Algunas se vieron obligadas a internar a sus hijos en orfanatos del régimen, incapaces de mantenerlos. Otras tuvieron que cambiar de nombre o esconderse en ciudades lejanas. En todos los casos, el castigo no acababa al salir de prisión: seguía en la calle, en el trabajo, en la familia, en la memoria colectiva del pueblo.

MÁS ALLÁ DEL EXPEDIENTE: EL VALOR DE CONTAR

Lo más valioso del trabajo de Pura Sánchez no está solo en los datos que recupera, sino en su enfoque. Ella no trata a estas mujeres como “estadísticas de represión”, sino como sujetos con voz, con historia, con dignidad. Frente al archivo frío del tribunal militar, su libro construye una contramemoria: la memoria de las vencidas, de las que no pudieron contar su historia en voz alta, de las que fueron expulsadas no solo del espacio político, sino también del relato oficial.

El valor testimonial de estas historias reside en que nos devuelven la humanidad que la represión intentó borrar. Nos recuerdan que el franquismo no fue solo un proyecto político autoritario, sino también un proyecto moralizador, que quiso definir qué era una mujer “correcta” y qué castigo merecían las que no encajaban en ese molde.

LOS TESTIMONIOS DE LAS RAPADAS: CUANDO EL CASTIGO ERA EL CABELLO

Entre los múltiples registros recogidos por Pura Sánchez en "Individuas de dudosa moral", el castigo del rapado emerge como una de las prácticas más sistemáticas y simbólicamente devastadoras. No era un acto de improvisación. Era un mecanismo de escarmiento que tenía el cuerpo como escenario y el cabello como trofeo. Las mujeres rapadas eran seleccionadas: se las marcaba como peligrosas, desviadas, desobedientes. Y el corte de pelo no era un castigo físico, era una “purga moral”, una forma de borrar su feminidad republicana y reinsertarlas a la fuerza en el orden patriarcal.

Otro caso especialmente impactante es el de una mujer de un pequeño pueblo sevillano que fue rapada, obligada a beber aceite de ricino y luego llevada a la plaza en una carroza improvisada, mientras una banda de música tocaba marchas triunfales. Los vecinos la insultaban. Los niños se reían. Los falangistas grababan la escena en su memoria como advertencia para las demás. Lo que se castigaba no era un acto político concreto, sino la existencia misma de una mujer “peligrosa” por su conducta, por su autonomía, por no haber llorado de alegría cuando “ganaron los nacionales”.

Estos actos no eran clandestinos. Eran públicos, celebrados, organizados. En muchos pueblos, las autoridades locales —alcaldes, curas, falangistas— no solo autorizaban los rapados: los promovían. Y, en muchos casos, las que ejecutaban el corte eran otras mujeres. Beatas, esposas de franquistas, que encontraban en ese gesto una forma de participar en la nueva moral. Como si el nuevo régimen no solo necesitara hombres armados, sino también mujeres domesticadas y dispuestas a castigar a sus iguales.

Pero el rapado no se quedaba en la plaza del pueblo. Era un estigma que duraba meses, años, incluso toda la vida. El cabello tardaba en crecer, pero la vergüenza —impuesta, no sentida— permanecía.

Muchas mujeres no volvieron a levantar la cabeza. Algunas se encerraron. Otras huyeron del pueblo. Algunas jamás se dejaron fotografiar. No porque hicieran algo malo, sino porque sabían que habían sido marcadas por algo mucho más difícil de borrar que una condena: la humillación pública legitimada por el Estado.

Pura Sánchez documenta también el silencio posterior. El miedo a contarlo. El pacto implícito del entorno: “de eso no se habla”. Las rapadas no recibieron homenajes, ni placas, ni pensiones. Algunas empezaron a hablar recién en los años 2000, cuando ya eran ancianas, y en muchos casos enfermas. Fueron recordadas por historiadoras que reconstruyeron su historia. Otras nunca contaron nada. Fueron sus hijas o nietas quienes, viendo las cicatrices, un día se atrevieron a preguntar.

Estos testimonios sobre las mujeres rapadas no son sólo datos históricos. Son piezas de un engranaje de terror moral y patriarcal que el franquismo instaló como política de Estado. Y hoy, gracias a trabajos como el de Pura Sánchez, podemos escucharlas, nombrarlas y darles el lugar que les fue negado: el de protagonistas de una historia silenciada pero imprescindible.

NUEVOS RELATOS DE MUJERES RAPADAS: CUANDO LA MEMORIA REVIENTA EL SILENCIO

Uno de los testimonios más sobrecogedores es el de Luisa Rodríguez, una anciana, hoy con 102 años, oriunda de Montellano (Sevilla). Durante la guerra, su madre la escondió bajo un colchón al entrar las tropas moras. Embarazada y perseguida, escapó al monte junto a su madre. Cuando regresaron al pueblo con un salvoconducto otorgado por un militar franquista lo que les esperaba no fue la libertad, sino el escarnio: le raparon la cabeza, le dieron aceite de ricino y fue paseada por las calles junto a otras vecinas. Lo peor no fue el castigo físico, sino la marca imborrable de la humillación pública.

En el pueblo de Alfaro, una joven enfermera fue sacada de su casa por un grupo de beatas. La golpearon hasta dejarla medio muerta. Rescatada por vecinos, fue llevada al hospital, donde trabajaba. Pero las beatas no perdonaron: la delataron. Fue secuestrada por falangistas, llevada a una casa abandonada, violada, rapada y finalmente asesinada. Su único crimen: ser mujer, republicana y libre.

También en Vitoria, las monjas carmelitas del Colegio del Sagrado Corazón asistían a unas 100 presas políticas. A esas mujeres se las rapaba, purgaba y se las obligaba a desfilar por el centro de la ciudad, en lo que se convirtió en un espectáculo del terror: mujeres derrotadas, escarnecidas, obligadas a limpiar las calles mientras se las miraba con desprecio. Era una pedagogía del miedo organizada por el régimen para restablecer el “orden moral”.

En Galicia, región donde no hubo frente militar activo, se implementó una “limpieza” moral. Los desfiles de mujeres rapadas eran comunes. Las detenían, las llevaban a cuarteles falangistas, les rapaban la cabeza y las purgaban. Luego las hacían marchar por las calles principales.

Algunas, con una valentía inusitada, se negaron a taparse la cabeza con pañuelos. No escondían la vergüenza porque sabían que no era suya, sino del régimen que las humillaba. Otras no tuvieron esa fuerza y vivieron el resto de sus vidas en silencio, incapaces de hablar del trauma vivido.

En un pueblo de Álava, las autoridades ordenaban a los propios familiares que raparan a las mujeres de sus casas, para “evitar males mayores”. En el caso de las más jóvenes, esto se convertía en una mezcla repulsiva de castigo y control familiar. No era solo el Estado quien las marcaba: también lo hacía su propio entorno, convertido en brazo ejecutor del nuevo orden patriarcal. A muchas las rapaban “por si acaso”, sin que mediara denuncia o juicio alguno.

Estos relatos configuran un mosaico de dolor compartido. No son excepciones: son la norma de una represión sistemática contra las mujeres que habían osado desafiar —o simplemente vivir al margen— del modelo de feminidad franquista.

CONTRA LA LIBERTAD FEMENINA

Cuando hablamos de las rapadas no hablamos solo de mujeres con el pelo cortado a la fuerza. Hablamos de una operación política y simbólica, una maquinaria de castigo y control que utilizó los cuerpos de las mujeres como campos de batalla ideológica. En ellas, el franquismo no vio solo al “enemigo rojo”, sino también algo que resultaba muy amenazante: la mujer moderna, autónoma, trabajadora, lectora, combativa, libre. A esa mujer había que borrarla.

Contar estas historias no es revolver el pasado. Es también entender el presente. Porque muchas de las ideas que sustentaron ese terror —que una mujer libre es peligrosa, que la feminidad debe ser vigilada, que el castigo puede tener forma de escarnio— no han desaparecido del todo. Siguen latiendo en ciertos discursos, en ciertas miradas, en ciertos silencios.

Por eso, recordar a las rapadas no es solo un ejercicio de justicia histórica. Es igualmente un acto político y profundamente humano. Es mirar de frente al patriarcado armado del franquismo y decirle, con palabras y con memoria: “aquí estamos”. Porque ellas —las rapadas— también forman parte de nuestra historia. Y, ahora sí, vamos a contarla entera.

(*) MANUEL MEDINA es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa materia

FUENTES:

- "Las rapadas. El franquismo y la represión de las mujeres" – Pablo González Tornel - Editorial: Cátedra

- "Mujeres bajo sospecha: memoria y sexualidad (1930-1980)" – Raquel Osborne (coord.) Editorial Fundamento

- "Pecados, escarnios y condenas. Las mujeres bajo el franquismo" – María Teresa Martínez de Sas - Edicions de 1984

POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

Durante décadas, hablar de la represión franquista en España era hablar de cárceles, fusilamientos, campos de concentración, exilio y silencio.

Pero lo que se olvidaba —quizá porque dolía más, o porque no cabía en la épica masculina del mártir o el héroe derrotado— era lo que el régimen hizo con las mujeres.

Enrique González Duro, en su libro "Las rapadas", -cuya lectura recomendamos a los lectores- entra directamente a esa herida y la muestra sin anestesia: el franquismo ejerció una violencia específica, brutal y sistemática contra las mujeres. Y no contra cualquiera, sino contra las que se habían atrevido a cruzar los márgenes del papel que el patriarcado les tenía reservado.

A diferencia de los hombres, que muchas veces huían, se exiliaban o morían en el frente, las mujeres se quedaban. Quedaban solas, pobres, al frente de sus casas, sus hijos y su miseria. Y eso las hacía doblemente peligrosas: no solo eran “rojas”, sino que eran “rojas que no se habían sometido”. Y eso, para el nuevo poder que nacía en 1939, era imperdonable.

EL RITUAL DEL RAPADO: CUANDO LA REPRESIÓN SE CONVIERTE EN ESPECTÁCULO

Uno de los castigos más repetidos y brutales fue el rapado de cabeza. No se trataba de una simple humillación privada, ni de una sanción aleatoria. Era un acto público, planificado, simbólico.

A muchas les rapaban el pelo, las obligaban a beber aceite de ricino (para que se vieran obligadas a defecar en público) y luego las paseaban por el pueblo mientras una banda de música tocaba marchas triunfales.

La intención de la ceremonia era muy clara: borrar su feminidad, su dignidad, y marcar su cuerpo como una advertencia para todas las demás.

Ese tipo de castigo no era “un exceso” que cometieran algunos grupos de exaltados. Era una práctica sistemática que buscaba destruir no solo a la persona, sino al símbolo: la mujer moderna, libre, republicana, con ideas propias. Esa mujer, que había empezado a asomar la cabeza durante la Segunda República, era una amenaza para el orden franquista que nacía. Y como toda amenaza, debía ser aniquilada.

Pero lo curioso —y lo más escalofriante— es que esta violencia no venía solo de los militares o los curas. Era una violencia participativa. En muchos pueblos eran los vecinos, los falangistas locales, los miembros del ayuntamiento, quienes organizaban estas escenificaciones de castigo. La represión se volvió una fiesta macabra donde se aplaudía el escarnio ajeno. Y el cuerpo de esas mujeres fue convertido en escenario de la representación.

![[Img #84687]](https://canarias-semanal.org/upload/images/05_2025/6627_2843_saludando.jpg)

CUERPOS COMO CAMPO DE BATALLA: SEXUALIZACIÓN Y DEGRADACIÓN

El franquismo no solo buscaba castigar políticamente. Quería reeducar. Y para ello necesitaba reinsertar a la mujer en "su lugar": el de la obediencia, la sumisión, la maternidad callada. El rapado, en ese sentido, tenía algo de “corrección”. Borrar el peinado, los rizos, el maquillaje, las uñas, era borrar todo lo que esas mujeres habían querido ser. Como si se tratara de arrancarles de cuajo el alma.

Y aquí es donde el terror se mezcla con la ideología. El franquismo no solo persiguió ideas: persiguió cuerpos. Y en el caso de las mujeres, ese cuerpo era campo de batalla. Muchas fueron violadas, otras encerradas, otras humilladas frente a sus hijos. Se las castigaba no solo por lo que habían hecho, sino por lo que representaban. Como si el solo hecho de haberse levantado por la mañana y decidido pensar por sí mismas ya fuera motivo suficiente para hacer caer sobre ellas todo el odio de la nación “recatada”.

REPRESIÓN SILENCIADA Y MEMORIA CENSURADA

Durante muchos años, este tipo de violencia no formó parte del relato oficial sobre la represión franquista. En los archivos, en los libros escolares, en los monumentos, en las películas, en las transiciones tranquilas, las rapadas no existieron. Ni una mención. El silencio fue tan brutal como la humillación original.

En parte sucedía así porque hablar de ello implicaba hablar de género, de cuerpo, de sexualidad, de poder. Y eso siempre incómoda. Pero también porque, para muchas de esas mujeres, recordar era volver a pasar por el infierno. ¿Cómo narrar que tu madre fue paseada entre vómitos y heces mientras se reían de ella? ¿Cómo contar que tu abuela llevaba el pañuelo hasta la muerte para tapar la vergüenza de lo que no debería haber avergonzado?

El franquismo, como toda dictadura, no solo venció con armas. Venció con miedo, con culpa, con olvido. Y ahí, en ese olvido cuidadosamente cultivado, se enterraron durante décadas las historias de cientos —si no miles— de mujeres. No salían en las novelas, no se enseñaban en los institutos, no se investigaban en la universidad. Solo cuando alguna hija se atrevía a preguntar, o cuando alguna nieta empezaba a sospechar, empezaban a salir a la luz esas historias. Tarde. Siempre tarde.

TESTIMONIOS QUE ROMPEN EL SILENCIO

El libro de González Duro no es el único en el intento de recuperar la memoria de las rapadas. Investigadoras como Maud Joly, Pura Sánchez o Ricarda Clemente llevan años tirando del hilo.

La investigadora Pura Sánchez analizó más de 600 causas instruidas por el tribunal militar territorial de Sevilla entre 1936 y 1949. Lo que encontró allí fue un retrato descarnado de la injusticia: mujeres perseguidas por delitos tan vagos como "adhesión a la rebelión" o tan comunes como robar comida para alimentar a sus hijos. Pero lo más escalofriante es que la pobreza, la viudez o incluso la maternidad soltera eran, de facto, indicios de culpabilidad. Las llamaban “vagas”, “viciosas”, “malas madres”. Las acusaciones no se basaban en pruebas, sino en prejuicios de clase, género y moral franquista.

Un ejemplo concreto y doloroso: en 1950, la Guardia Civil detuvo a seis niñas —de entre doce y dieciséis años— por robar fruta. ¿La respuesta del Estado? Las raparon a todas, salvo a una que estaba embarazada. ¿Cómo se justifica rapar a una niña por robar una naranja? No se justifica. Solo se entiende como una forma de enseñar una lección: “esa” no es la forma de ser mujer aceptable para el régimen.

Otro caso recuperado por Sánchez es el de Juana Fernández, ejecutada por un supuesto delito que no iba más allá de un gesto de desafío simbólico: revelar la sexualidad de un cura a través de una fotografía. Esa transgresión —que probablemente en otras circunstancias no habría sido ni delito— bastó para que fuese condenada a muerte. En este contexto, cualquier cuestionamiento al orden patriarcal, sobre todo si venía de una mujer, era automáticamente leído como “rebelión”.

La recopilación de Pura Sánchez también incluye testimonios que muestran el estigma a largo plazo. Muchas mujeres, aunque hubiesen sido liberadas tras cumplir condena, no podían reinsertarse en sus pueblos. Las “rapadas” eran objeto de burla, exclusión y sospecha permanente. Algunas se vieron obligadas a internar a sus hijos en orfanatos del régimen, incapaces de mantenerlos. Otras tuvieron que cambiar de nombre o esconderse en ciudades lejanas. En todos los casos, el castigo no acababa al salir de prisión: seguía en la calle, en el trabajo, en la familia, en la memoria colectiva del pueblo.

MÁS ALLÁ DEL EXPEDIENTE: EL VALOR DE CONTAR

Lo más valioso del trabajo de Pura Sánchez no está solo en los datos que recupera, sino en su enfoque. Ella no trata a estas mujeres como “estadísticas de represión”, sino como sujetos con voz, con historia, con dignidad. Frente al archivo frío del tribunal militar, su libro construye una contramemoria: la memoria de las vencidas, de las que no pudieron contar su historia en voz alta, de las que fueron expulsadas no solo del espacio político, sino también del relato oficial.

El valor testimonial de estas historias reside en que nos devuelven la humanidad que la represión intentó borrar. Nos recuerdan que el franquismo no fue solo un proyecto político autoritario, sino también un proyecto moralizador, que quiso definir qué era una mujer “correcta” y qué castigo merecían las que no encajaban en ese molde.

LOS TESTIMONIOS DE LAS RAPADAS: CUANDO EL CASTIGO ERA EL CABELLO

Entre los múltiples registros recogidos por Pura Sánchez en "Individuas de dudosa moral", el castigo del rapado emerge como una de las prácticas más sistemáticas y simbólicamente devastadoras. No era un acto de improvisación. Era un mecanismo de escarmiento que tenía el cuerpo como escenario y el cabello como trofeo. Las mujeres rapadas eran seleccionadas: se las marcaba como peligrosas, desviadas, desobedientes. Y el corte de pelo no era un castigo físico, era una “purga moral”, una forma de borrar su feminidad republicana y reinsertarlas a la fuerza en el orden patriarcal.

Otro caso especialmente impactante es el de una mujer de un pequeño pueblo sevillano que fue rapada, obligada a beber aceite de ricino y luego llevada a la plaza en una carroza improvisada, mientras una banda de música tocaba marchas triunfales. Los vecinos la insultaban. Los niños se reían. Los falangistas grababan la escena en su memoria como advertencia para las demás. Lo que se castigaba no era un acto político concreto, sino la existencia misma de una mujer “peligrosa” por su conducta, por su autonomía, por no haber llorado de alegría cuando “ganaron los nacionales”.

Estos actos no eran clandestinos. Eran públicos, celebrados, organizados. En muchos pueblos, las autoridades locales —alcaldes, curas, falangistas— no solo autorizaban los rapados: los promovían. Y, en muchos casos, las que ejecutaban el corte eran otras mujeres. Beatas, esposas de franquistas, que encontraban en ese gesto una forma de participar en la nueva moral. Como si el nuevo régimen no solo necesitara hombres armados, sino también mujeres domesticadas y dispuestas a castigar a sus iguales.

Pero el rapado no se quedaba en la plaza del pueblo. Era un estigma que duraba meses, años, incluso toda la vida. El cabello tardaba en crecer, pero la vergüenza —impuesta, no sentida— permanecía.

Muchas mujeres no volvieron a levantar la cabeza. Algunas se encerraron. Otras huyeron del pueblo. Algunas jamás se dejaron fotografiar. No porque hicieran algo malo, sino porque sabían que habían sido marcadas por algo mucho más difícil de borrar que una condena: la humillación pública legitimada por el Estado.

Pura Sánchez documenta también el silencio posterior. El miedo a contarlo. El pacto implícito del entorno: “de eso no se habla”. Las rapadas no recibieron homenajes, ni placas, ni pensiones. Algunas empezaron a hablar recién en los años 2000, cuando ya eran ancianas, y en muchos casos enfermas. Fueron recordadas por historiadoras que reconstruyeron su historia. Otras nunca contaron nada. Fueron sus hijas o nietas quienes, viendo las cicatrices, un día se atrevieron a preguntar.

Estos testimonios sobre las mujeres rapadas no son sólo datos históricos. Son piezas de un engranaje de terror moral y patriarcal que el franquismo instaló como política de Estado. Y hoy, gracias a trabajos como el de Pura Sánchez, podemos escucharlas, nombrarlas y darles el lugar que les fue negado: el de protagonistas de una historia silenciada pero imprescindible.

NUEVOS RELATOS DE MUJERES RAPADAS: CUANDO LA MEMORIA REVIENTA EL SILENCIO

Uno de los testimonios más sobrecogedores es el de Luisa Rodríguez, una anciana, hoy con 102 años, oriunda de Montellano (Sevilla). Durante la guerra, su madre la escondió bajo un colchón al entrar las tropas moras. Embarazada y perseguida, escapó al monte junto a su madre. Cuando regresaron al pueblo con un salvoconducto otorgado por un militar franquista lo que les esperaba no fue la libertad, sino el escarnio: le raparon la cabeza, le dieron aceite de ricino y fue paseada por las calles junto a otras vecinas. Lo peor no fue el castigo físico, sino la marca imborrable de la humillación pública.

En el pueblo de Alfaro, una joven enfermera fue sacada de su casa por un grupo de beatas. La golpearon hasta dejarla medio muerta. Rescatada por vecinos, fue llevada al hospital, donde trabajaba. Pero las beatas no perdonaron: la delataron. Fue secuestrada por falangistas, llevada a una casa abandonada, violada, rapada y finalmente asesinada. Su único crimen: ser mujer, republicana y libre.

También en Vitoria, las monjas carmelitas del Colegio del Sagrado Corazón asistían a unas 100 presas políticas. A esas mujeres se las rapaba, purgaba y se las obligaba a desfilar por el centro de la ciudad, en lo que se convirtió en un espectáculo del terror: mujeres derrotadas, escarnecidas, obligadas a limpiar las calles mientras se las miraba con desprecio. Era una pedagogía del miedo organizada por el régimen para restablecer el “orden moral”.

En Galicia, región donde no hubo frente militar activo, se implementó una “limpieza” moral. Los desfiles de mujeres rapadas eran comunes. Las detenían, las llevaban a cuarteles falangistas, les rapaban la cabeza y las purgaban. Luego las hacían marchar por las calles principales.

Algunas, con una valentía inusitada, se negaron a taparse la cabeza con pañuelos. No escondían la vergüenza porque sabían que no era suya, sino del régimen que las humillaba. Otras no tuvieron esa fuerza y vivieron el resto de sus vidas en silencio, incapaces de hablar del trauma vivido.

En un pueblo de Álava, las autoridades ordenaban a los propios familiares que raparan a las mujeres de sus casas, para “evitar males mayores”. En el caso de las más jóvenes, esto se convertía en una mezcla repulsiva de castigo y control familiar. No era solo el Estado quien las marcaba: también lo hacía su propio entorno, convertido en brazo ejecutor del nuevo orden patriarcal. A muchas las rapaban “por si acaso”, sin que mediara denuncia o juicio alguno.

Estos relatos configuran un mosaico de dolor compartido. No son excepciones: son la norma de una represión sistemática contra las mujeres que habían osado desafiar —o simplemente vivir al margen— del modelo de feminidad franquista.

CONTRA LA LIBERTAD FEMENINA

Cuando hablamos de las rapadas no hablamos solo de mujeres con el pelo cortado a la fuerza. Hablamos de una operación política y simbólica, una maquinaria de castigo y control que utilizó los cuerpos de las mujeres como campos de batalla ideológica. En ellas, el franquismo no vio solo al “enemigo rojo”, sino también algo que resultaba muy amenazante: la mujer moderna, autónoma, trabajadora, lectora, combativa, libre. A esa mujer había que borrarla.

Contar estas historias no es revolver el pasado. Es también entender el presente. Porque muchas de las ideas que sustentaron ese terror —que una mujer libre es peligrosa, que la feminidad debe ser vigilada, que el castigo puede tener forma de escarnio— no han desaparecido del todo. Siguen latiendo en ciertos discursos, en ciertas miradas, en ciertos silencios.

Por eso, recordar a las rapadas no es solo un ejercicio de justicia histórica. Es igualmente un acto político y profundamente humano. Es mirar de frente al patriarcado armado del franquismo y decirle, con palabras y con memoria: “aquí estamos”. Porque ellas —las rapadas— también forman parte de nuestra historia. Y, ahora sí, vamos a contarla entera.

(*) MANUEL MEDINA es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esa materia

FUENTES:

- "Las rapadas. El franquismo y la represión de las mujeres" – Pablo González Tornel - Editorial: Cátedra

- "Mujeres bajo sospecha: memoria y sexualidad (1930-1980)" – Raquel Osborne (coord.) Editorial Fundamento

- "Pecados, escarnios y condenas. Las mujeres bajo el franquismo" – María Teresa Martínez de Sas - Edicions de 1984

Chorche | Miércoles, 28 de Mayo de 2025 a las 11:57:50 horas

Las mujeres de los "rojos" que en España nos quedamos creemos tener al menos el derecho de contarlo......Todos perdimos la guerra todos fuimos humillados Pero para las mujeres de los "rojos" el trance fue aún más amargo...Nuestros hombres en la cárcel,

nuestros hombres exiliados, nuestros hombres cada día cayendo como rebaños en manos de furia ciega de matarifes fanáticos.Y las mujeres seguimos,a nuestro modo luchando.y esa guerra, sólo nuestra. Esa guerra la ganamos...(.Versos de Consuelo Ruiz.)

...De todos los perdedores de la guerra civil española, quien más perdió fueron las mujeres republicanas. Les fueron arrebatados los derechos que habían conseguido durante la Segunda República. Y el bando vencedor se encargó de castigarlas cruelmente ..Mujeres Republicanas .( Director .Javi Larrauri )

A mi abuela .Milagros Fernandez,,( AdolfoMayo)

**** s: **** **** youtube **** /watch?v=ntrlDIPK44s

Accede para votar (0) (0) Accede para responder