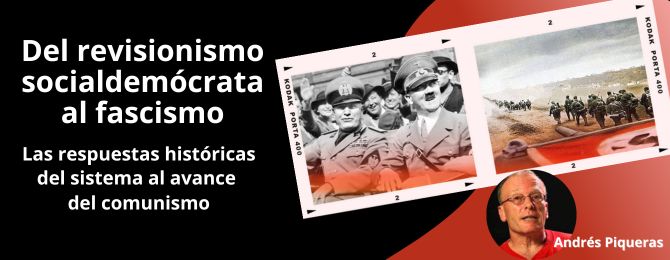

SOCIALDEMOCRACIA, FASCISMO Y GUERRA ANTE EL MOVIMIENTO COMUNISTA DE LA HUMANIDAD (I)

La ocultuación deliberada del enorme precio que pagó la URSS para derrotar al nazismo es una de las mayores manipulaciones históricas

La Historia -no los mitos elaborados por las clases dominantes- es la herramienta imprescindible para entender el presente y proyectar el futuro. En este nuevo trabajo, el profesor Andrés Piqueras explora las raíces de la socialdemocracia, el surgimiento del fascismo y el papel de la guerra en la lucha contra la revolución socialista y su encarnación, la URSS, para proponer de cara al presente una propuesta estratégica para el movimiento comunista a partir de las nuevas expresiones político-sociales de masas que tendrá que volver a levantar. Debido a su extensión, lo ofreceremos en tres partes a los lectores de Canarias Semanal.

Por ANDRÉS PIQUERAS (*) PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

“Nosotros los marxistas nos diferenciamos de los pacifistas, así como de los anarquistas, en que nosotros reconocemos la necesidad de analizar históricamente (desde el punto de vista del materialismo dialéctico de Marx) cada guerra por separado.”

Socialdemocracia

La socialdemocracia nació como corriente dentro de la izquierda europea para promover una cierta redistribución de la riqueza, democratización del Poder y la participación social en los asuntos públicos. Se basó en la democracia representativa y en que la regulación de la economía en las disposiciones de interés general quedara siempre dentro del marco del orden capitalista.

Adjunto, por una vez y sin que sirva de precedente, esta larga cita de Wikipedia sobre esos orígenes, porque creo que sintetiza bien el contenido principal, decirlo con otras palabras:

“El término socialdemocracia apareció en Francia durante la revolución de 1848 en el entorno de los seguidores del socialista Louis Blanc. Karl Marx lo utilizó en su célebre obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuya primera edición se publicó en Nueva York en 1852, para designar la propuesta política del que llama partido socialdemócrata formado tras las «jornadas de junio» por la unión de la pequeña burguesía democrática con la clase obrera socialista. «A las reivindicaciones sociales del proletariado se les limó la punta revolucionaria y se les dio un giro democrático; a las exigencias democráticas de la pequeña burguesía se las despojó de la forma meramente política y se afiló su punta socialista. Así nació la socialdemocracia».

Según Karl Marx, en esta alianza predominaba la ideología de la pequeña burguesía: «su carácter peculiar» estribaba «en el hecho de exigir instituciones democrático-republicanas, como medio no para abolir los dos extremos, capital y trabajo asalariado, sino para atenuar su antagonismo, convirtiéndolo en armonía», o lo que es lo mismo, «la transformación de la sociedad por vía democrática, pero una transformación dentro del marco de la pequeña burguesía». (…) lo cierto es que el primer grupo que se autodenominó socialdemócrata fue un partido alemán fundado en 1863 por Ferdinand Lassalle con el nombre de Asociación General de Trabajadores de Alemania (Allgemeiner Deutsche Arbeiterverein) y cuyo periódico se llamó La Socialdemocracia.

Este grupo se fusionó en 1875 con el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania (Socialdemokratische Arbeiterpartei), de inspiración marxista, creado por Wilhelm Liebknecht y August Bebel en 1869, dando nacimiento al Partido Obrero Socialista de Alemania (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschands), que años después adoptó el nombre definitivo que mantiene en la actualidad de Partido Socialdemócrata de Alemania (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD). El nuevo partido intentó aunar las dos herencias de las que había surgido, la lasselleana y la marxista, mediante el Programa de Gotha aprobado el año de su fundación (1875) pero este fue objeto de una dura crítica por el propio Karl Marx —en un famoso opúsculo titulado Crítica del Programa de Gotha—. Este decía que a la sociedad sin clases no se podría llegar con «lindas menudencias» democráticas meramente «burguesas», sino tras un período de «dictadura del proletariado» que pusiera fin a la «lucha de clases»”.

Es cierto que después, entre 1880 y 1914, la socialdemocracia estuvo guiada por el marxismo, sólo que la versión del mismo que prevaleció en la II Internacional (1889) fue la que construyeron Kautsky y Bernstein, reformista y bastante mecanicista, como se ha señalado ya tantas veces, que hacía esperar, sin más, en el propio desarrollo del capitalismo la venida del socialismo, a través de la tendencia del capitalismo a ir haciéndose cada vez más “social”, más “democrático”, mejorando progresivamente las condiciones de vida de la fuerza de trabajo. Algunos de sus más destacados líderes se basaban en la máxima que hoy todavía repiten demasiados marxistas: “hay que desarrollar el capital, pues sólo un capital llevado hasta el último estadio de su desarrollo podrá ser socializado”.

En el camino hacia ello la socialdemocracia presa de tal concepción albergaba igualmente, como consecuencia lógica, una por demás ingenua posición reformista volcada sobre todo en conseguir que el Estado capitalista se orientara hacia el bien común [premisa que ya Marx reprochara a los lassallianos en su “Crítica del Programa de Gotha” (a quienes por cierto en esa misma crítica les afeó que cambiaran el internacionalismo proletario por la moralizante frase de “la fraternización internacional de los pueblos”, que según Marx estaba plagiada de la Liga burguesa por la Paz y la Libertad)].

Tamaño “revisionismo”, ni que decir tiene, se alejaba crecientemente del hecho de que cuando los revolucionarios europeos aceptaron el título de socialdemocracia fue para apelar a la democracia social, aquella que garantizaba la progresiva autoemancipación de la fuerza de trabajo como clase explotada.

Desde la década de los años 70 del siglo XIX, es decir al poco de consolidarse como proyección política multitudinaria, la socialdemocracia comienza a vincular su evolución al entramado institucional de la sociedad capitalista, en la estela de su propia institucionalización. Esto en principio fue pretendidamente estratégico, teniendo como meta la superación del capitalismo a través del anticipamiento o construcción en el propio seno del sistema capitalista el embrión que le superaría: el socialismo.

Pronto, sin embargo, la Segunda Internacional daría una variada gama de pruebas de que su propio devenir quedaba ligado de forma subordinada al del mismo Sistema que decía querer trascender (para empezar porque para que se dé un mínimo de reformas en beneficio del conjunto social al Sistema le tiene que ir bien).

De hecho, la socialdemocracia se terminará posicionando contra toda recuperación política (esto es, revolucionaria) del movimiento obrero; contra toda manifestación autónoma de éste en la Política, (es decir, que no cuente con su mediación). Abortando la constitución del Trabajo como sujeto político antagónico e interviniendo, por tanto, cada vez más como izquierda del Sistema y para el Sistema.

Fascismo

Cuando el Capital se ve realmente urgido de enfrentar la fuerza y combatividad de la clase trabajadora recurre históricamente al matonismo-bandidismo, al pistolerismo y a todo tipo de medios violentos, jurídicos, propagandísticos, mediáticos… antihuelguísticos y antiobreros. En su grado extremo se impone el golpe militar y el fascismo.

A principios del siglo XX la crisis de acumulación capitalista generaría un amplio deterioro de las todavía débiles condiciones de integración de la fuerza de trabajo, que sufrirán un duro revés. Si tenemos en cuenta que, además, tras la Revolución Soviética se produce una recomposición revolucionaria de las vanguardias del movimiento obrero, que tiene una de sus más destacadas expresiones en la Tercera Internacional y la fundación de los Partidos Comunistas, podemos entender el estado de inestabilidad social que se propaga en las formaciones centrales en los últimos años 10 y década de los 20, parejo a la condición de insurgencia del Trabajo (soviets de Hungría, Berlín, la Viena Roja, las comunas ucranianas…). De ahí la decantación del Sistema hacia el fascismo.

Este último se constituiría no sólo en una vía de acumulación capitalista radicada en un remedo de planificación económica (ante el envidiado éxito del modelo soviético), pareja a una involución del mercado (y al consiguiente colapso del factor reformista-democrático) en aras de una intensificación de la producción de bienes de equipo basada en un brutal disciplinamiento de la fuerza de trabajo; constituiría también, por eso mismo, el principal ariete de agresión político-social y militar del Capital contra el Trabajo. Su sombra o amenaza, junto con la de la guerra, sirvió igualmente en todas las formaciones sociales centrales para la represión interna del movimiento obrero.

Fue, asimismo, el instrumento elegido por el Gran Capital para lanzar una guerra de exterminio contra la Unión Soviética, haciendo de la reconstitución de Alemania, como principal potencia económica europea que sin embargo fue devastada por la Gran Guerra (I Guerra Mundial), el principal agente de tal propósito. Para ello hubo que financiarla y rearmarla. Y a ello se aplicaron las grandes corporaciones capitalistas, como Kodak, Bayer, Coca Cola, Nestlé, IBM, IG Farben, Siemens, Krupp, Adidas, BMV, Volkswagen, General Motors, Ford, Porsche, entre otras[1].

“El momento crucial en la secuela de los sucesos que condujeron a la agresión internacional fascista fue el 7 de marzo de 1936, cuando las tropas alemanas entraron en Renania. Ninguno de los pasos subsiguientes dados por Hitler en la Europa Central y Oriental hubiera sido posible sin la separación de la Europa Central de la Occidental por una línea de fortificaciones en el Rin. Esta fuerte jugada alemana amenazó a Austria, Checoslovaquia, Lituania y Polonia y quebrantó el sistema de alianzas de Francia. Fue, tal vez, la última oportunidad para poner término a los planes de conquista de Adolfo Hitler sin peligro de una nueva conflagración mundial.” (Sturmthal, Adolf. La tragedia del movimiento obrero. FCE. México D.F., 1945, pg. 273).

Pero no se aprovechó porque los planes eran, efectivamente, otros.

El Eje Anglosajón consiguió atraer a la formación social alemana al lado “occidental” a partir de los Acuerdos de Locarno, de 1925 (que buscaban dejar sin utilidad el Tratado de Rapallo, por el que la marginada Alemania de la república de Weimar había llegado a acuerdos de colaboración tecnológica y económica con la URSS, en 1922), fijando sus fronteras occidentales y dejándola manos libres en las orientales, de tal manera que la URSS no sólo quedaba aislada en Europa sino en permanente peligro frente a la potencia alemana y otras “occidentales”, las mismas que la habían invadido (EE.UU., Francia y Gran Bretaña, a las que se sumaría en oriente, Japón) al poco de llevarse a cabo la Revolución, provocando una guerra por demás ruinosa (1917-1921) para, como ha hecho siempre el Imperio Occidental, dificultar al máximo cualquier desarrollo revolucionario, sobre todo pacífico y con posibilidades de una amplia apertura democrática interna.

El fascismo había llegado a ser definitivamente un artículo de exportación (así fue sobre todo por lo que respecta al sudeste de Europa). En todas partes brotaron organizaciones fascistas, alentadas material y moralmente por las potencias del Eje bajo la pasividad cómplice de las “democracias occidentales” y de sus partidos socialdemócratas, que incluso se pronunciaron, esta vez sí, por no hacer ningún movimiento bélico ni de rearme contra Hitler.

Al estallar la primera guerra contra el fascismo (mal llamada “guerra civil española”), la movilización y resistencia contra esa barbarie se convirtió manifiestamente en una urgencia para la clase trabajadora mundial, una urgencia malgastada por las distintas entidades socialdemócratas del conjunto de Europa.

Así que, efectivamente, la invasión alemana se llevaría a cabo. La mayor invasión jamás conocida por el mundo: la Wehrmacht movilizó cerca de 3,2 millones de soldados hacia la frontera soviética, junto con un millón de soldados de países aliados y satélites, para iniciar una ofensiva general desde el mar Báltico hasta los Cárpatos, con la máquina de guerra terrestre y aérea más mortal que hasta ese momento se hubiera conocido, causando un daño sin parangón en la URSS.

La unión de repúblicas soviéticas perdió entre 27 y 30 millones de sus hijos e hijas -de los cuales sólo unos 8 o 9 millones eran combatientes-; 60 millones quedaron mutilados, fueron destruidas unas 32.000 empresas industriales, 65.000 kilómetros de vías férreas, 1.710 ciudades, 70.000 aldeas, 6 millones de edificios, 40.000 hospitales, 84.000 escuelas, 98.000 cooperativas agrícolas, 1.876 haciendas estatales. Los nazis trasladaron a Alemania 7 millones de caballos, 17 millones de cabezas de ganado, 20 millones de puercos, 27 millones de ovejas y cabras, 110 millones de aves de corral.

La URSS tuvo una pérdida de más del 30% de sus riquezas, por un valor de unos 3 billones de dólares actuales. Más de un 25% de la población quedó sin hogar y las infraestructuras de ese país fueron destruidas casi en su totalidad. La derrota del nazismo costó tamaño sacrificio.

Un sacrificio que hoy no sólo se ignora u oculta deliberadamente, sino que ni se reconoce, llevándose a cabo una de las manipulaciones históricas más esperpénticas y brutales que haya hecho la burguesía y sus izquierdas con ella alineadas, hasta el punto de pretender (y lograr en gran medida) que se considere a quienes liberaron a Europa del nazismo, como agresores (por todos lados se derriban símbolos del Ejército Rojo liberador, y este año, como parte del “progromo” existente contra todo lo ruso, se ha llegado al monstruoso absurdo de no invitar a Rusia al Día de la Memoria del Holocausto -27 de enero-, celebrado en el antiguo campo de exterminio de Auschwitz, precisamente al país que lo rescató de la barbarie nazi).

Notas:

[1] Hay mucha documentación al respecto, aunque dadas las características de este texto, indicaré algunas referencias cortas pero bien esclarecedoras, comenzando por la de Albert Rosés, El capitalismo alemán: los orígenes del nazismo – Archivos de la Historia (archivoshistoria.com) y la muy reciente del Diario Octubre, ARTEKA. El capital industrial y fascismo: una amistad forjada en acero | Diario Octubre (diario-octubre.com). Nos cuentan en ellas cómo el nazismo-fascismo no sólo fue un engendro de la gran burguesía nacional y anglosajona, sino cómo se ganó a las masas mediante la fusión monstruosamente adulterada de los dos movimientos más importantes del siglo XIX y principios del XX: el nacionalismo y el socialismo. Más enlaces significativos: Cómo algunas empresas estadounidenses colaboraron con los nazis | Cuba Si; Siemens y el nacionalsocialismo (o la cárcel de los trabajadores) / Nodo50. Contrainformación en la Red; https://vermelho.org.br/2020/01/06/bayer-fiat-volks-siemens-ibm-os-aliados-de-hitler-e-do-nazismo/; Deportados.es; El papel de las grandes empresas en el Holocausto – Derecho Penal Online

![[Img #74781]](https://canarias-semanal.org/upload/images/04_2023/7146_681_apiqueras-1.jpg) (*) Andrés Piqueras es profesor titular de Sociología y Antropología Social en la Universidad Jaume I de Castellón, y miembro del Observatorio Internacional de la Crisis (OIC). Es autor de varios libros, el último de los cuales es “De la decadencia de la política en el capitalismo terminal. Un debate crítico con los «neo» y los «post» marxismos. También con los movimientos sociales” (El Viejo Topo).

(*) Andrés Piqueras es profesor titular de Sociología y Antropología Social en la Universidad Jaume I de Castellón, y miembro del Observatorio Internacional de la Crisis (OIC). Es autor de varios libros, el último de los cuales es “De la decadencia de la política en el capitalismo terminal. Un debate crítico con los «neo» y los «post» marxismos. También con los movimientos sociales” (El Viejo Topo).

Por ANDRÉS PIQUERAS (*) PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

“Nosotros los marxistas nos diferenciamos de los pacifistas, así como de los anarquistas, en que nosotros reconocemos la necesidad de analizar históricamente (desde el punto de vista del materialismo dialéctico de Marx) cada guerra por separado.”

Socialdemocracia

La socialdemocracia nació como corriente dentro de la izquierda europea para promover una cierta redistribución de la riqueza, democratización del Poder y la participación social en los asuntos públicos. Se basó en la democracia representativa y en que la regulación de la economía en las disposiciones de interés general quedara siempre dentro del marco del orden capitalista.

Adjunto, por una vez y sin que sirva de precedente, esta larga cita de Wikipedia sobre esos orígenes, porque creo que sintetiza bien el contenido principal, decirlo con otras palabras:

“El término socialdemocracia apareció en Francia durante la revolución de 1848 en el entorno de los seguidores del socialista Louis Blanc. Karl Marx lo utilizó en su célebre obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuya primera edición se publicó en Nueva York en 1852, para designar la propuesta política del que llama partido socialdemócrata formado tras las «jornadas de junio» por la unión de la pequeña burguesía democrática con la clase obrera socialista. «A las reivindicaciones sociales del proletariado se les limó la punta revolucionaria y se les dio un giro democrático; a las exigencias democráticas de la pequeña burguesía se las despojó de la forma meramente política y se afiló su punta socialista. Así nació la socialdemocracia».

Según Karl Marx, en esta alianza predominaba la ideología de la pequeña burguesía: «su carácter peculiar» estribaba «en el hecho de exigir instituciones democrático-republicanas, como medio no para abolir los dos extremos, capital y trabajo asalariado, sino para atenuar su antagonismo, convirtiéndolo en armonía», o lo que es lo mismo, «la transformación de la sociedad por vía democrática, pero una transformación dentro del marco de la pequeña burguesía». (…) lo cierto es que el primer grupo que se autodenominó socialdemócrata fue un partido alemán fundado en 1863 por Ferdinand Lassalle con el nombre de Asociación General de Trabajadores de Alemania (Allgemeiner Deutsche Arbeiterverein) y cuyo periódico se llamó La Socialdemocracia.

Este grupo se fusionó en 1875 con el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania (Socialdemokratische Arbeiterpartei), de inspiración marxista, creado por Wilhelm Liebknecht y August Bebel en 1869, dando nacimiento al Partido Obrero Socialista de Alemania (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschands), que años después adoptó el nombre definitivo que mantiene en la actualidad de Partido Socialdemócrata de Alemania (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD). El nuevo partido intentó aunar las dos herencias de las que había surgido, la lasselleana y la marxista, mediante el Programa de Gotha aprobado el año de su fundación (1875) pero este fue objeto de una dura crítica por el propio Karl Marx —en un famoso opúsculo titulado Crítica del Programa de Gotha—. Este decía que a la sociedad sin clases no se podría llegar con «lindas menudencias» democráticas meramente «burguesas», sino tras un período de «dictadura del proletariado» que pusiera fin a la «lucha de clases»”.

Es cierto que después, entre 1880 y 1914, la socialdemocracia estuvo guiada por el marxismo, sólo que la versión del mismo que prevaleció en la II Internacional (1889) fue la que construyeron Kautsky y Bernstein, reformista y bastante mecanicista, como se ha señalado ya tantas veces, que hacía esperar, sin más, en el propio desarrollo del capitalismo la venida del socialismo, a través de la tendencia del capitalismo a ir haciéndose cada vez más “social”, más “democrático”, mejorando progresivamente las condiciones de vida de la fuerza de trabajo. Algunos de sus más destacados líderes se basaban en la máxima que hoy todavía repiten demasiados marxistas: “hay que desarrollar el capital, pues sólo un capital llevado hasta el último estadio de su desarrollo podrá ser socializado”.

En el camino hacia ello la socialdemocracia presa de tal concepción albergaba igualmente, como consecuencia lógica, una por demás ingenua posición reformista volcada sobre todo en conseguir que el Estado capitalista se orientara hacia el bien común [premisa que ya Marx reprochara a los lassallianos en su “Crítica del Programa de Gotha” (a quienes por cierto en esa misma crítica les afeó que cambiaran el internacionalismo proletario por la moralizante frase de “la fraternización internacional de los pueblos”, que según Marx estaba plagiada de la Liga burguesa por la Paz y la Libertad)].

Tamaño “revisionismo”, ni que decir tiene, se alejaba crecientemente del hecho de que cuando los revolucionarios europeos aceptaron el título de socialdemocracia fue para apelar a la democracia social, aquella que garantizaba la progresiva autoemancipación de la fuerza de trabajo como clase explotada.

Desde la década de los años 70 del siglo XIX, es decir al poco de consolidarse como proyección política multitudinaria, la socialdemocracia comienza a vincular su evolución al entramado institucional de la sociedad capitalista, en la estela de su propia institucionalización. Esto en principio fue pretendidamente estratégico, teniendo como meta la superación del capitalismo a través del anticipamiento o construcción en el propio seno del sistema capitalista el embrión que le superaría: el socialismo.

Pronto, sin embargo, la Segunda Internacional daría una variada gama de pruebas de que su propio devenir quedaba ligado de forma subordinada al del mismo Sistema que decía querer trascender (para empezar porque para que se dé un mínimo de reformas en beneficio del conjunto social al Sistema le tiene que ir bien).

De hecho, la socialdemocracia se terminará posicionando contra toda recuperación política (esto es, revolucionaria) del movimiento obrero; contra toda manifestación autónoma de éste en la Política, (es decir, que no cuente con su mediación). Abortando la constitución del Trabajo como sujeto político antagónico e interviniendo, por tanto, cada vez más como izquierda del Sistema y para el Sistema.

Fascismo

Cuando el Capital se ve realmente urgido de enfrentar la fuerza y combatividad de la clase trabajadora recurre históricamente al matonismo-bandidismo, al pistolerismo y a todo tipo de medios violentos, jurídicos, propagandísticos, mediáticos… antihuelguísticos y antiobreros. En su grado extremo se impone el golpe militar y el fascismo.

A principios del siglo XX la crisis de acumulación capitalista generaría un amplio deterioro de las todavía débiles condiciones de integración de la fuerza de trabajo, que sufrirán un duro revés. Si tenemos en cuenta que, además, tras la Revolución Soviética se produce una recomposición revolucionaria de las vanguardias del movimiento obrero, que tiene una de sus más destacadas expresiones en la Tercera Internacional y la fundación de los Partidos Comunistas, podemos entender el estado de inestabilidad social que se propaga en las formaciones centrales en los últimos años 10 y década de los 20, parejo a la condición de insurgencia del Trabajo (soviets de Hungría, Berlín, la Viena Roja, las comunas ucranianas…). De ahí la decantación del Sistema hacia el fascismo.

Este último se constituiría no sólo en una vía de acumulación capitalista radicada en un remedo de planificación económica (ante el envidiado éxito del modelo soviético), pareja a una involución del mercado (y al consiguiente colapso del factor reformista-democrático) en aras de una intensificación de la producción de bienes de equipo basada en un brutal disciplinamiento de la fuerza de trabajo; constituiría también, por eso mismo, el principal ariete de agresión político-social y militar del Capital contra el Trabajo. Su sombra o amenaza, junto con la de la guerra, sirvió igualmente en todas las formaciones sociales centrales para la represión interna del movimiento obrero.

Fue, asimismo, el instrumento elegido por el Gran Capital para lanzar una guerra de exterminio contra la Unión Soviética, haciendo de la reconstitución de Alemania, como principal potencia económica europea que sin embargo fue devastada por la Gran Guerra (I Guerra Mundial), el principal agente de tal propósito. Para ello hubo que financiarla y rearmarla. Y a ello se aplicaron las grandes corporaciones capitalistas, como Kodak, Bayer, Coca Cola, Nestlé, IBM, IG Farben, Siemens, Krupp, Adidas, BMV, Volkswagen, General Motors, Ford, Porsche, entre otras[1].

“El momento crucial en la secuela de los sucesos que condujeron a la agresión internacional fascista fue el 7 de marzo de 1936, cuando las tropas alemanas entraron en Renania. Ninguno de los pasos subsiguientes dados por Hitler en la Europa Central y Oriental hubiera sido posible sin la separación de la Europa Central de la Occidental por una línea de fortificaciones en el Rin. Esta fuerte jugada alemana amenazó a Austria, Checoslovaquia, Lituania y Polonia y quebrantó el sistema de alianzas de Francia. Fue, tal vez, la última oportunidad para poner término a los planes de conquista de Adolfo Hitler sin peligro de una nueva conflagración mundial.” (Sturmthal, Adolf. La tragedia del movimiento obrero. FCE. México D.F., 1945, pg. 273).

Pero no se aprovechó porque los planes eran, efectivamente, otros.

El Eje Anglosajón consiguió atraer a la formación social alemana al lado “occidental” a partir de los Acuerdos de Locarno, de 1925 (que buscaban dejar sin utilidad el Tratado de Rapallo, por el que la marginada Alemania de la república de Weimar había llegado a acuerdos de colaboración tecnológica y económica con la URSS, en 1922), fijando sus fronteras occidentales y dejándola manos libres en las orientales, de tal manera que la URSS no sólo quedaba aislada en Europa sino en permanente peligro frente a la potencia alemana y otras “occidentales”, las mismas que la habían invadido (EE.UU., Francia y Gran Bretaña, a las que se sumaría en oriente, Japón) al poco de llevarse a cabo la Revolución, provocando una guerra por demás ruinosa (1917-1921) para, como ha hecho siempre el Imperio Occidental, dificultar al máximo cualquier desarrollo revolucionario, sobre todo pacífico y con posibilidades de una amplia apertura democrática interna.

El fascismo había llegado a ser definitivamente un artículo de exportación (así fue sobre todo por lo que respecta al sudeste de Europa). En todas partes brotaron organizaciones fascistas, alentadas material y moralmente por las potencias del Eje bajo la pasividad cómplice de las “democracias occidentales” y de sus partidos socialdemócratas, que incluso se pronunciaron, esta vez sí, por no hacer ningún movimiento bélico ni de rearme contra Hitler.

Al estallar la primera guerra contra el fascismo (mal llamada “guerra civil española”), la movilización y resistencia contra esa barbarie se convirtió manifiestamente en una urgencia para la clase trabajadora mundial, una urgencia malgastada por las distintas entidades socialdemócratas del conjunto de Europa.

Así que, efectivamente, la invasión alemana se llevaría a cabo. La mayor invasión jamás conocida por el mundo: la Wehrmacht movilizó cerca de 3,2 millones de soldados hacia la frontera soviética, junto con un millón de soldados de países aliados y satélites, para iniciar una ofensiva general desde el mar Báltico hasta los Cárpatos, con la máquina de guerra terrestre y aérea más mortal que hasta ese momento se hubiera conocido, causando un daño sin parangón en la URSS.

La unión de repúblicas soviéticas perdió entre 27 y 30 millones de sus hijos e hijas -de los cuales sólo unos 8 o 9 millones eran combatientes-; 60 millones quedaron mutilados, fueron destruidas unas 32.000 empresas industriales, 65.000 kilómetros de vías férreas, 1.710 ciudades, 70.000 aldeas, 6 millones de edificios, 40.000 hospitales, 84.000 escuelas, 98.000 cooperativas agrícolas, 1.876 haciendas estatales. Los nazis trasladaron a Alemania 7 millones de caballos, 17 millones de cabezas de ganado, 20 millones de puercos, 27 millones de ovejas y cabras, 110 millones de aves de corral.

La URSS tuvo una pérdida de más del 30% de sus riquezas, por un valor de unos 3 billones de dólares actuales. Más de un 25% de la población quedó sin hogar y las infraestructuras de ese país fueron destruidas casi en su totalidad. La derrota del nazismo costó tamaño sacrificio.

Un sacrificio que hoy no sólo se ignora u oculta deliberadamente, sino que ni se reconoce, llevándose a cabo una de las manipulaciones históricas más esperpénticas y brutales que haya hecho la burguesía y sus izquierdas con ella alineadas, hasta el punto de pretender (y lograr en gran medida) que se considere a quienes liberaron a Europa del nazismo, como agresores (por todos lados se derriban símbolos del Ejército Rojo liberador, y este año, como parte del “progromo” existente contra todo lo ruso, se ha llegado al monstruoso absurdo de no invitar a Rusia al Día de la Memoria del Holocausto -27 de enero-, celebrado en el antiguo campo de exterminio de Auschwitz, precisamente al país que lo rescató de la barbarie nazi).

Notas:

[1] Hay mucha documentación al respecto, aunque dadas las características de este texto, indicaré algunas referencias cortas pero bien esclarecedoras, comenzando por la de Albert Rosés, El capitalismo alemán: los orígenes del nazismo – Archivos de la Historia (archivoshistoria.com) y la muy reciente del Diario Octubre, ARTEKA. El capital industrial y fascismo: una amistad forjada en acero | Diario Octubre (diario-octubre.com). Nos cuentan en ellas cómo el nazismo-fascismo no sólo fue un engendro de la gran burguesía nacional y anglosajona, sino cómo se ganó a las masas mediante la fusión monstruosamente adulterada de los dos movimientos más importantes del siglo XIX y principios del XX: el nacionalismo y el socialismo. Más enlaces significativos: Cómo algunas empresas estadounidenses colaboraron con los nazis | Cuba Si; Siemens y el nacionalsocialismo (o la cárcel de los trabajadores) / Nodo50. Contrainformación en la Red; https://vermelho.org.br/2020/01/06/bayer-fiat-volks-siemens-ibm-os-aliados-de-hitler-e-do-nazismo/; Deportados.es; El papel de las grandes empresas en el Holocausto – Derecho Penal Online

![[Img #74781]](https://canarias-semanal.org/upload/images/04_2023/7146_681_apiqueras-1.jpg) (*) Andrés Piqueras es profesor titular de Sociología y Antropología Social en la Universidad Jaume I de Castellón, y miembro del Observatorio Internacional de la Crisis (OIC). Es autor de varios libros, el último de los cuales es “De la decadencia de la política en el capitalismo terminal. Un debate crítico con los «neo» y los «post» marxismos. También con los movimientos sociales” (El Viejo Topo).

(*) Andrés Piqueras es profesor titular de Sociología y Antropología Social en la Universidad Jaume I de Castellón, y miembro del Observatorio Internacional de la Crisis (OIC). Es autor de varios libros, el último de los cuales es “De la decadencia de la política en el capitalismo terminal. Un debate crítico con los «neo» y los «post» marxismos. También con los movimientos sociales” (El Viejo Topo).

VICTOR FR | Martes, 11 de Abril de 2023 a las 14:19:35 horas

En mayo de 1945, el Institut français d’opinion publique reveló que el 57 por ciento de los franceses entendían que la Unión Soviética había sido la potencia que había derrotado a la Alemania de Hitler. Sólo el 20 por ciento consideraba que se debía a la intervención de Estados Unidos. Para 2004, los franceses pensaban exactamente lo contrario: sólo el 20 por ciento atribuían un rol relevante a los soviéticos y sus 27 millones de muertos.

El caso de los alemanes no es muy distinto, también pecó de amnesia programada con respecto al rol jugado por la Unión Soviética en su liberación.

Rebelion **** Por Jorge Majfud 08/04/2023

Accede para votar (0) (0) Accede para responder