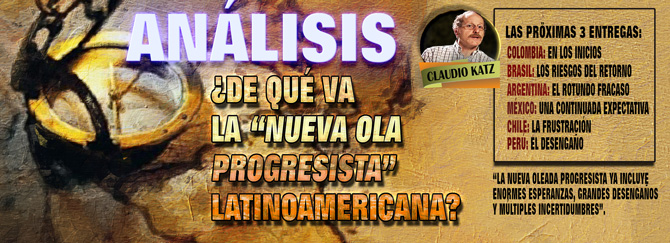

CLAUDIO KATZ: LA NUEVA OLA PROGRESISTA LATINOAMERICANA... ¿DE QUÉ VA? (I de III)

SEIS EXPERIENCIAS DEL NUEVO PROGRESISMO LATINOAMERICANO

Según mantiene el economista Claudio Katz en este artículo, en América Latina se ha dibujado un nuevo mapa político. El aspecto más relevante del nuevo escenario es preeminencia de gobiernos calificados de progresistas por algunos y de centro-izquierda por otros. En cualquier caso se trata de procesos políticos, aunque están generando grandes esperanzas, ya entrañan también grandes desengaños y una gran cantidad de incertidumbres. Katz analiza, una por una, las seis experiencias más notorias de sus procesos: Brasil, Argentina, México, Chile, y Perú, que nuestros lectores podrán conocer en tres sucesivas entregas.

PRÓXIMAS DOS ENTREGAS:

-BRASIL: LOS RIESGOS DEL RETORNO

-ARGENTINA: EL ROTUNDO FRACASO EN ARGENTINA

-MÉXICO: UNA CONTINUADA EXPECTATIVA

-CHILE: LA FRUSTRACIÓN

-PERÚ: EL DESENGAÑO

POR CLAUDIO KATZ PARA CANARIAS SEMANAL

La existencia de un nuevo mapa político en América Latina signado por la preeminencia de gobiernos progresistas es un dato incontrastable. El predominio de administraciones de este tipo en el 80 % de la región, suscita grandes debates sobre el perfil de un renovado ciclo de centroizquierda.

La dinámica de este proceso es más comprensible sustituyendo el rígido término de ciclo por la noción más flexible de oleada. Este concepto conecta el tipo de gobiernos prevalecientes con los resultados de la lucha popular. La primera secuencia progresista de 1999-2014 fue sucedida por la restauración conservadora de 2014-2019, que a su vez desembocó en los últimos tres años en el reinicio del curso proceso previo (García Linera, 2021).

ENEMIGOS DE MAYOR VOLTAJE

La novedad del escenario actual es la participación un protagonista centroamericano de peso (México) y otro de gran influencia política (Honduras), en un rumbo exclusivamente localizado en Sudamérica en la fase anterior.

Los nuevos mandatarios han asumido en algunos casos como resultado de rebeliones populares, que tuvieron traducciones electorales inmediatas. Los gobiernos de Bolivia, Perú, Chile, Honduras y Colombia emergieron al calor de esas sublevaciones callejeras.

En otras situaciones, el descontento social convergió con la crisis, el desconcierto de los presidentes derechistas y la incapacidad del establishment para posicionar a sus candidatos (Brasil, Argentina, México). A su vez, en dos contextos de enorme resistencia popular, la movilización callejera no tuvo desemboques en las urnas (Ecuador), ni permitió la superación de un caótico escenario (Haití).

El fracaso de todos los gobiernos neoliberales ordena esta variedad de contextos. La restauración conservadora que intentó enterrar la experiencia progresista, no consiguió concretar esa sepultura.

Pero a diferencia del ciclo anterior, los derechistas han perdido un round, sin quedar fuera del ring por un tiempo perdurable. Siguen en carrera redoblando la apuesta, con formaciones más extremas y proyectos más reaccionarios. Disputan codo a codo con el progresismo la futura primacía gubernamental. Continúan referenciados en el trumpismo estadounidense, mientras la vertiente de Biden ha comenzado a jugar sus fichas con algunos exponentes del progresismo.

La vitalidad de esa latente contraofensiva de la derecha regional introduce una diferencia sustancial con el ciclo anterior. Basta observar la polarización del grueso de los comicios entre el progresismo y la ultraderecha para notar este nuevo escenario. La primera fuerza ha vencido (hasta ahora) por estrecho margen a la segunda en las definiciones presidenciales, pero no en las elecciones posteriores o parciales. Tan sólo impera un frágil equilibrio, que induce a la cautela a la hora de evaluar el alcance de la actual oleada progresista.

Esa prudencia se extiende a otros planos. Los voceros de la derecha obviamente descalifican el ciclo actual por su evidente interés en impugnar al adversario. Por eso hablan de una “marea rosada débil y poco profunda” (Oppenheimer, 2022).

Pero también los simpatizantes de este proceso destacan la ausencia de liderazgos comparables a la fase anterior (Boron, 2021) y remarcan el carácter fragmentado de un proceso carente de homogeneidad en la economía y la política exterior (Serrano Mancilla, 2022).

Las fuertes respuestas de Maduro a Boric por los cuestionamientos al régimen venezolano ilustran esa ausencia de un bloque unificado. Algunos analistas observan en esa grieta el debut de una “nueva izquierda antipopulista”, que emergería superando la inmadurez del período anterior (Stefanoni, 2021). Pero con mayor realismo, otros evaluadores destacan la continuidad de un viejo perfil socialdemócrata en perdurable tensión con los procesos radicales (Rodríguez Gelfenstein, 2022).

La centroizquierda moderada ha impuesto hasta ahora la tónica de la oleada en curso. Repite mensajes de armonía y conciliación, frente a una derecha extrema y brutal, que busca canalizar el descontento social con discursos y acciones más contundentes. Ese progresismo light tiende a quedar desubicado, en un escenario alejado de sus expectativas y prácticas corrientes (Aharonian, 2022).

Los dos mandatarios progresistas más recientes llegan al gobierno con trayectorias distintas, pero rodeados de la misma expectativa. Petro es el primer presidente de ese signo en Colombia y Lula inicia su tercera gestión, al cabo de la terrible noche padecida en Brasil con Bolsonaro.

Otra figura de gran peso regional como López Obrador -que ya transitó un largo trecho de su administración al frente de México- mantiene su credibilidad. Por el contrario, el gobierno de Fernández es sinónimo de fracaso en Argentina, las políticas de Boric suscitan frustración en Chile y antes de su derrocamiento, Castillo acumuló un récord de fallidos en Perú. Estas seis experiencias ilustran los problemas del nuevo progresismo en América Latina.

COLOMBIA EN LOS INICIOS

Petro introduce por primera vez a Colombia en este proceso con la prioridad de la paz en su agenda. Promueve un objetivo muy específico y diferenciado del resto de la región. No emite sólo mensajes de reversión de la desigualdad, la dependencia o el autoritarismo. Propone frenar la tragedia de muertes que ha desangrado a su país. Esa meta fue una de las banderas de las protestas del 2021. La centralidad de ese objetivo determina la especificidad de su gestión, en comparación a otras administraciones regionales del mismo signo (Malaspina; Sverdlick, 2022).

El nuevo mandatario ya retomó el Acuerdo de Paz de La Habana, reabrió el diálogo con los grupos armados y reanudó las relaciones con Venezuela, para ejercer el control compartido de la frontera. Al declarar el fracaso de la “guerra contra las drogas”, anticipó un curso alternativo a la simple militarización que exige Estados Unidos.

Pero Petro busca el amparo de Biden contra sus enemigos locales y para facilitar ese sostén avala la presencia de los marines. Convalida el rol de esas tropas afirmando que contribuirán a preservar el medio ambiente, sofocando por ejemplo los incendios en el Amazonas. Con este guiño al Pentágono se aleja de la actitud asumida por Correa, cuando asumió la presidencia de Ecuador disponiendo la clausura de la base militar estadounidense en Mantra.

El gran problema pendiente en Colombia es la respuesta de la extrema derecha y los paramilitares del narcoestado a las convocatorias oficiales al diálogo. Los mensajes de reconciliación del nuevo presidente no tienen contrapartidas nítidas en sus destinatarios. Nadie sabe cómo podría participar el uribismo en un proceso de efectiva desmilitarización del país (Aznárez, 2022)

Ese sector de la clase dominante ha construido su poder con el terror que despliegan sus bandas. La gran incógnita radica en cuál sería el Plan B de Petro, si los criminales de la ultraderecha reinician los asesinatos de militantes populares. Ya motorizan activas campañas contra el “Petro-chavismo” de un mandatario, que dispuso el indulto a los detenidos durante el levantamiento popular. También conspiran contra las tratativas de paz, tanteando provocaciones para minar el cese de fuego. El frustrado atentado contra la vicepresidenta Márquez retrata la gravedad de esas agresiones (Duque, 2023).

Petro auspicia el fin de la violencia para favorecer la construcción de un capitalismo exento de explotación, inequidad y destrucción del medio ambiente. Con esa meta ha incorporado a su equipo a varios exponentes del poder económico local, pero sin explicar cómo conseguiría forjar en su país lo que nadie logró en el resto de la región.

En la década pasada, los presidentes progresistas tan sólo acotaron los padecimientos del neoliberalismo, sin gestar otro modelo y esa carencia alimentó la restauración conservadora. La misma disyuntiva reaparece en la actualidad.

El nuevo mandatario se dispone a gestionar mediante un acuerdo parlamentario con los partidos tradicionales, que ya podaron las aristas más radicales de sus iniciativas. Aún no han definido su actitud frente a las propuestas de mejorar las condiciones de trabajo, pero ya recortaron otros avances. Forzaron la eliminación del voto obligatorio en la prometida reforma política, la reducción de tierras a distribuir entre los campesinos y las comunidades étnicas y el recorte de las sumas a recaudar con la reforma tributaria (Rivara, 2022).

En consonancia con ese curso, el nuevo gabinete incluye varias figuras del establishment en los cuatro principales ministerios. Esa fisonomía contrasta con el contorno nítidamente popular de la vicepresidenta Márquez, que la coalición triunfante designó en el convulsivo contexto creado por la sublevación del 2021.

Petro goza de un gran sostén al inicio de su gestión y por esa razón conviene registrar los frustrantes resultados de los intentos más recientes de construcción capitalista en América Latina. También lo ocurrido en El Salvador aporta significativas advertencias.

Allí se logró la ansiada pacificación que actualmente intenta Petro, pero sin efectos económicos o sociales beneficiosos para el grueso de la población. El fin de la guerra fue sucedido en 1992 por una tímida reforma institucional, una frágil amnistía general y una pequeña redistribución de tierras. El movimiento guerrillero no fue derrotado y accedió en sucesivas cuotas provinciales al manejo del gobierno.

Cuando finalmente logró conquistar la presidencia (2009), el FMLN replicó las viejas prácticas de gestión y preservó la misma estructura del capitalismo, Al cabo de un decenio de frustraciones, un ex alcalde de esa fuerza (Nayib Bukele), comanda el nuevo ensayo autoritario de los grupos dominantes.

PRÓXIMAS DOS ENTREGAS:

-BRASIL: LOS RIESGOS DEL RETORNO

-ARGENTINA: EL ROTUNDO FRACASO EN ARGENTINA

-MÉXICO: UNA CONTINUADA EXPECTATIVA

-CHILE: LA FRUSTRACIÓN

-PERÚ: EL DESENGAÑO

POR CLAUDIO KATZ PARA CANARIAS SEMANAL

La existencia de un nuevo mapa político en América Latina signado por la preeminencia de gobiernos progresistas es un dato incontrastable. El predominio de administraciones de este tipo en el 80 % de la región, suscita grandes debates sobre el perfil de un renovado ciclo de centroizquierda.

La dinámica de este proceso es más comprensible sustituyendo el rígido término de ciclo por la noción más flexible de oleada. Este concepto conecta el tipo de gobiernos prevalecientes con los resultados de la lucha popular. La primera secuencia progresista de 1999-2014 fue sucedida por la restauración conservadora de 2014-2019, que a su vez desembocó en los últimos tres años en el reinicio del curso proceso previo (García Linera, 2021).

ENEMIGOS DE MAYOR VOLTAJE

La novedad del escenario actual es la participación un protagonista centroamericano de peso (México) y otro de gran influencia política (Honduras), en un rumbo exclusivamente localizado en Sudamérica en la fase anterior.

Los nuevos mandatarios han asumido en algunos casos como resultado de rebeliones populares, que tuvieron traducciones electorales inmediatas. Los gobiernos de Bolivia, Perú, Chile, Honduras y Colombia emergieron al calor de esas sublevaciones callejeras.

En otras situaciones, el descontento social convergió con la crisis, el desconcierto de los presidentes derechistas y la incapacidad del establishment para posicionar a sus candidatos (Brasil, Argentina, México). A su vez, en dos contextos de enorme resistencia popular, la movilización callejera no tuvo desemboques en las urnas (Ecuador), ni permitió la superación de un caótico escenario (Haití).

El fracaso de todos los gobiernos neoliberales ordena esta variedad de contextos. La restauración conservadora que intentó enterrar la experiencia progresista, no consiguió concretar esa sepultura.

Pero a diferencia del ciclo anterior, los derechistas han perdido un round, sin quedar fuera del ring por un tiempo perdurable. Siguen en carrera redoblando la apuesta, con formaciones más extremas y proyectos más reaccionarios. Disputan codo a codo con el progresismo la futura primacía gubernamental. Continúan referenciados en el trumpismo estadounidense, mientras la vertiente de Biden ha comenzado a jugar sus fichas con algunos exponentes del progresismo.

La vitalidad de esa latente contraofensiva de la derecha regional introduce una diferencia sustancial con el ciclo anterior. Basta observar la polarización del grueso de los comicios entre el progresismo y la ultraderecha para notar este nuevo escenario. La primera fuerza ha vencido (hasta ahora) por estrecho margen a la segunda en las definiciones presidenciales, pero no en las elecciones posteriores o parciales. Tan sólo impera un frágil equilibrio, que induce a la cautela a la hora de evaluar el alcance de la actual oleada progresista.

Esa prudencia se extiende a otros planos. Los voceros de la derecha obviamente descalifican el ciclo actual por su evidente interés en impugnar al adversario. Por eso hablan de una “marea rosada débil y poco profunda” (Oppenheimer, 2022).

Pero también los simpatizantes de este proceso destacan la ausencia de liderazgos comparables a la fase anterior (Boron, 2021) y remarcan el carácter fragmentado de un proceso carente de homogeneidad en la economía y la política exterior (Serrano Mancilla, 2022).

Las fuertes respuestas de Maduro a Boric por los cuestionamientos al régimen venezolano ilustran esa ausencia de un bloque unificado. Algunos analistas observan en esa grieta el debut de una “nueva izquierda antipopulista”, que emergería superando la inmadurez del período anterior (Stefanoni, 2021). Pero con mayor realismo, otros evaluadores destacan la continuidad de un viejo perfil socialdemócrata en perdurable tensión con los procesos radicales (Rodríguez Gelfenstein, 2022).

La centroizquierda moderada ha impuesto hasta ahora la tónica de la oleada en curso. Repite mensajes de armonía y conciliación, frente a una derecha extrema y brutal, que busca canalizar el descontento social con discursos y acciones más contundentes. Ese progresismo light tiende a quedar desubicado, en un escenario alejado de sus expectativas y prácticas corrientes (Aharonian, 2022).

Los dos mandatarios progresistas más recientes llegan al gobierno con trayectorias distintas, pero rodeados de la misma expectativa. Petro es el primer presidente de ese signo en Colombia y Lula inicia su tercera gestión, al cabo de la terrible noche padecida en Brasil con Bolsonaro.

Otra figura de gran peso regional como López Obrador -que ya transitó un largo trecho de su administración al frente de México- mantiene su credibilidad. Por el contrario, el gobierno de Fernández es sinónimo de fracaso en Argentina, las políticas de Boric suscitan frustración en Chile y antes de su derrocamiento, Castillo acumuló un récord de fallidos en Perú. Estas seis experiencias ilustran los problemas del nuevo progresismo en América Latina.

COLOMBIA EN LOS INICIOS

Petro introduce por primera vez a Colombia en este proceso con la prioridad de la paz en su agenda. Promueve un objetivo muy específico y diferenciado del resto de la región. No emite sólo mensajes de reversión de la desigualdad, la dependencia o el autoritarismo. Propone frenar la tragedia de muertes que ha desangrado a su país. Esa meta fue una de las banderas de las protestas del 2021. La centralidad de ese objetivo determina la especificidad de su gestión, en comparación a otras administraciones regionales del mismo signo (Malaspina; Sverdlick, 2022).

El nuevo mandatario ya retomó el Acuerdo de Paz de La Habana, reabrió el diálogo con los grupos armados y reanudó las relaciones con Venezuela, para ejercer el control compartido de la frontera. Al declarar el fracaso de la “guerra contra las drogas”, anticipó un curso alternativo a la simple militarización que exige Estados Unidos.

Pero Petro busca el amparo de Biden contra sus enemigos locales y para facilitar ese sostén avala la presencia de los marines. Convalida el rol de esas tropas afirmando que contribuirán a preservar el medio ambiente, sofocando por ejemplo los incendios en el Amazonas. Con este guiño al Pentágono se aleja de la actitud asumida por Correa, cuando asumió la presidencia de Ecuador disponiendo la clausura de la base militar estadounidense en Mantra.

El gran problema pendiente en Colombia es la respuesta de la extrema derecha y los paramilitares del narcoestado a las convocatorias oficiales al diálogo. Los mensajes de reconciliación del nuevo presidente no tienen contrapartidas nítidas en sus destinatarios. Nadie sabe cómo podría participar el uribismo en un proceso de efectiva desmilitarización del país (Aznárez, 2022)

Ese sector de la clase dominante ha construido su poder con el terror que despliegan sus bandas. La gran incógnita radica en cuál sería el Plan B de Petro, si los criminales de la ultraderecha reinician los asesinatos de militantes populares. Ya motorizan activas campañas contra el “Petro-chavismo” de un mandatario, que dispuso el indulto a los detenidos durante el levantamiento popular. También conspiran contra las tratativas de paz, tanteando provocaciones para minar el cese de fuego. El frustrado atentado contra la vicepresidenta Márquez retrata la gravedad de esas agresiones (Duque, 2023).

Petro auspicia el fin de la violencia para favorecer la construcción de un capitalismo exento de explotación, inequidad y destrucción del medio ambiente. Con esa meta ha incorporado a su equipo a varios exponentes del poder económico local, pero sin explicar cómo conseguiría forjar en su país lo que nadie logró en el resto de la región.

En la década pasada, los presidentes progresistas tan sólo acotaron los padecimientos del neoliberalismo, sin gestar otro modelo y esa carencia alimentó la restauración conservadora. La misma disyuntiva reaparece en la actualidad.

El nuevo mandatario se dispone a gestionar mediante un acuerdo parlamentario con los partidos tradicionales, que ya podaron las aristas más radicales de sus iniciativas. Aún no han definido su actitud frente a las propuestas de mejorar las condiciones de trabajo, pero ya recortaron otros avances. Forzaron la eliminación del voto obligatorio en la prometida reforma política, la reducción de tierras a distribuir entre los campesinos y las comunidades étnicas y el recorte de las sumas a recaudar con la reforma tributaria (Rivara, 2022).

En consonancia con ese curso, el nuevo gabinete incluye varias figuras del establishment en los cuatro principales ministerios. Esa fisonomía contrasta con el contorno nítidamente popular de la vicepresidenta Márquez, que la coalición triunfante designó en el convulsivo contexto creado por la sublevación del 2021.

Petro goza de un gran sostén al inicio de su gestión y por esa razón conviene registrar los frustrantes resultados de los intentos más recientes de construcción capitalista en América Latina. También lo ocurrido en El Salvador aporta significativas advertencias.

Allí se logró la ansiada pacificación que actualmente intenta Petro, pero sin efectos económicos o sociales beneficiosos para el grueso de la población. El fin de la guerra fue sucedido en 1992 por una tímida reforma institucional, una frágil amnistía general y una pequeña redistribución de tierras. El movimiento guerrillero no fue derrotado y accedió en sucesivas cuotas provinciales al manejo del gobierno.

Cuando finalmente logró conquistar la presidencia (2009), el FMLN replicó las viejas prácticas de gestión y preservó la misma estructura del capitalismo, Al cabo de un decenio de frustraciones, un ex alcalde de esa fuerza (Nayib Bukele), comanda el nuevo ensayo autoritario de los grupos dominantes.

Maribel Santana | Viernes, 10 de Febrero de 2023 a las 18:33:23 horas

En fin de chapuzas no salimos.

Accede para votar (0) (0) Accede para responder