A PROPÓSITO DE UN TUIT: ¿QUIÉN FUERON LOS QUE DESARMARON A LA SOCIEDAD?

Del chat al crimen: Cómo se normaliza la barbarie

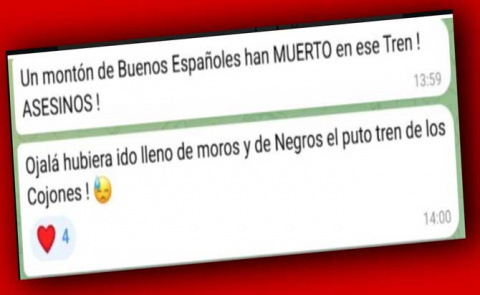

Un chat de Telegram, integrado por más de 1.300 miembros ultras, se ha convertido en noticia al difundir un mensaje en el que manifestaban su frustrado deseo de que el tren recientemente descarrilado no hubiera ido "lleno de moros y negros".

POR M. RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

Las palabras, cuando se pudren, no mueren. Huelen. Y ese profundo hedor —a desprecio, a muerte, a impunidad— sube desde los rincones más oscuros del alma y se cuela en nuestros teléfonos móviles. En nuestras pantallas. En nuestros cuerpos. Como si fueran una suerte gases invisibles, se deslizan frases que, en otros tiempos, habrían sonado a confesión psiquiátrica. Hoy se dicen con toda la naturalidad de una barra de bar. O de un grupo de Telegram.

"Ojalá hubiera ido lleno de moros y negros el puto tren".

No es el inicio de una novela de terror, ni la frase rescatada de los archivos del III Reich. Es un mensaje real, reciente, público y multiplicado por mil. Mil trescientos. En un chat. En España. En 2026.

Pero no es solo una frase. Es un síntoma. Es la fiebre que delata la infección. Porque esto no brota de la nada. Esto es el fruto podrido de muchos años de siembra. Años —décadas— de anestesia ética, de rencor disfrazado de ironía, de discursos limpios de compasión y repletos de miedo. Años en los que lo "políticamente incorrecto" se volvió una excusa para escupir odio con estilo. Y el odio, cuando se le da estilo, se pone de moda.

Uno se pregunta: ¿cómo es posible? ¿Cómo puede una sociedad parir monstruos tan banales, tan domésticos, tan cómodos con el mal? ¿Cómo puede un joven, que nació con WiFi y Spotify, desear la muerte de otros solo por el color de su piel?

La respuesta duele: porque durante demasiado tiempo hemos ido desarmando el pensamiento. Porque nos reímos de la ideología y la mandamos al baúl de los recuerdos. Porque convertimos la educación en un trámite y la cultura en un meme. Porque nadie —o muy pocos— les explicó que el racismo no es una opinión, sino un crimen. Que odiar no es rebelarse, sino servirse frío el plato de los poderosos. Y que cuando una sociedad deja de hacerse preguntas, se convierte en un rebaño dispuesto a pastar en cualquier pradera, aunque esté sembrada de mentiras.

Hoy, muchos miran este tipo de noticias con sorpresa. Pero no debería sorprendernos. Lo verdaderamente escandaloso no es que existan 1.300 ultras compartiendo barbaridades racistas. Lo escandaloso es que esto ya no escandalice. Que haya silencio. O complicidad. O chistes.

Ese desarme moral no es de anteayer. Viene de lejos. Empezó cuando dejamos de hablar de historia en las escuelas y empezamos a repetir eslóganes de campaña. Continuó cuando las palabras "fascismo" o "colonialismo" pasaron a sonar anticuadas. Siguió cuando la televisión cambió a Bertolt Brecht por tertulias y a Rosa Luxemburgo por influencers. Y se consolidó cuando las víctimas del sistema dejaron de ser sujetos políticos y pasaron a ser "okupas", "ilegales", "menas", "los de fuera".

No hay rearme fácil cuando la ética ha sido saqueada a lo largo de generaciones. No basta con un discursito en el Congreso ni tampoco con una tecnocrática reforma educativa. Hace falta algo más profundo, más lento, más incómodo. Una didáctica contra el odio. Una pedagogía del antirracismo. Una formación política desde la empatía, desde la rabia justa.

Porque si el desarme ético es obra de décadas enteras, el rearme no va a poder ser obra de un tuit. No basta con que unos pocos levanten la voz cuando ya hay miles organizando chats, marchas, votos. Porque esta gente no solo odia. También milita. También estudia, recluta, organiza, aprende. Mientras tanto, del otro lado, quienes creen en la dignidad, en la igualdad, en la vida, duermen.

Y así nos va. Los ultras madrugan. La esperanza, no.

Lo más grave es que esta deshumanización no se queda en lo simbólico. Tiene consecuencias reales: ataques, persecuciones, asesinatos. Tiene efectos materiales: encierros, deportaciones, abandono. Tiene raíces profundas: la estructura del sistema, el colonialismo que nunca terminó, el capitalismo que necesita enemigos internos para sostener su paz aparente.

¿Podrá frenarse esta marea? Sí. Pero no con discursos vacíos ni con condenas tibias. Sino con acción. Con escuelas que enseñen historia desde abajo. Con barrios que abracen en lugar de temer. Con medios que investiguen en vez de legitimar. Con jóvenes que digan “basta” y con mayores que recuerden que lo que hoy se tolera, mañana se lamenta.

Hoy lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos.

POR M. RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

Las palabras, cuando se pudren, no mueren. Huelen. Y ese profundo hedor —a desprecio, a muerte, a impunidad— sube desde los rincones más oscuros del alma y se cuela en nuestros teléfonos móviles. En nuestras pantallas. En nuestros cuerpos. Como si fueran una suerte gases invisibles, se deslizan frases que, en otros tiempos, habrían sonado a confesión psiquiátrica. Hoy se dicen con toda la naturalidad de una barra de bar. O de un grupo de Telegram.

"Ojalá hubiera ido lleno de moros y negros el puto tren".

No es el inicio de una novela de terror, ni la frase rescatada de los archivos del III Reich. Es un mensaje real, reciente, público y multiplicado por mil. Mil trescientos. En un chat. En España. En 2026.

Pero no es solo una frase. Es un síntoma. Es la fiebre que delata la infección. Porque esto no brota de la nada. Esto es el fruto podrido de muchos años de siembra. Años —décadas— de anestesia ética, de rencor disfrazado de ironía, de discursos limpios de compasión y repletos de miedo. Años en los que lo "políticamente incorrecto" se volvió una excusa para escupir odio con estilo. Y el odio, cuando se le da estilo, se pone de moda.

Uno se pregunta: ¿cómo es posible? ¿Cómo puede una sociedad parir monstruos tan banales, tan domésticos, tan cómodos con el mal? ¿Cómo puede un joven, que nació con WiFi y Spotify, desear la muerte de otros solo por el color de su piel?

La respuesta duele: porque durante demasiado tiempo hemos ido desarmando el pensamiento. Porque nos reímos de la ideología y la mandamos al baúl de los recuerdos. Porque convertimos la educación en un trámite y la cultura en un meme. Porque nadie —o muy pocos— les explicó que el racismo no es una opinión, sino un crimen. Que odiar no es rebelarse, sino servirse frío el plato de los poderosos. Y que cuando una sociedad deja de hacerse preguntas, se convierte en un rebaño dispuesto a pastar en cualquier pradera, aunque esté sembrada de mentiras.

Hoy, muchos miran este tipo de noticias con sorpresa. Pero no debería sorprendernos. Lo verdaderamente escandaloso no es que existan 1.300 ultras compartiendo barbaridades racistas. Lo escandaloso es que esto ya no escandalice. Que haya silencio. O complicidad. O chistes.

Ese desarme moral no es de anteayer. Viene de lejos. Empezó cuando dejamos de hablar de historia en las escuelas y empezamos a repetir eslóganes de campaña. Continuó cuando las palabras "fascismo" o "colonialismo" pasaron a sonar anticuadas. Siguió cuando la televisión cambió a Bertolt Brecht por tertulias y a Rosa Luxemburgo por influencers. Y se consolidó cuando las víctimas del sistema dejaron de ser sujetos políticos y pasaron a ser "okupas", "ilegales", "menas", "los de fuera".

No hay rearme fácil cuando la ética ha sido saqueada a lo largo de generaciones. No basta con un discursito en el Congreso ni tampoco con una tecnocrática reforma educativa. Hace falta algo más profundo, más lento, más incómodo. Una didáctica contra el odio. Una pedagogía del antirracismo. Una formación política desde la empatía, desde la rabia justa.

Porque si el desarme ético es obra de décadas enteras, el rearme no va a poder ser obra de un tuit. No basta con que unos pocos levanten la voz cuando ya hay miles organizando chats, marchas, votos. Porque esta gente no solo odia. También milita. También estudia, recluta, organiza, aprende. Mientras tanto, del otro lado, quienes creen en la dignidad, en la igualdad, en la vida, duermen.

Y así nos va. Los ultras madrugan. La esperanza, no.

Lo más grave es que esta deshumanización no se queda en lo simbólico. Tiene consecuencias reales: ataques, persecuciones, asesinatos. Tiene efectos materiales: encierros, deportaciones, abandono. Tiene raíces profundas: la estructura del sistema, el colonialismo que nunca terminó, el capitalismo que necesita enemigos internos para sostener su paz aparente.

¿Podrá frenarse esta marea? Sí. Pero no con discursos vacíos ni con condenas tibias. Sino con acción. Con escuelas que enseñen historia desde abajo. Con barrios que abracen en lugar de temer. Con medios que investiguen en vez de legitimar. Con jóvenes que digan “basta” y con mayores que recuerden que lo que hoy se tolera, mañana se lamenta.

Hoy lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos.

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.48