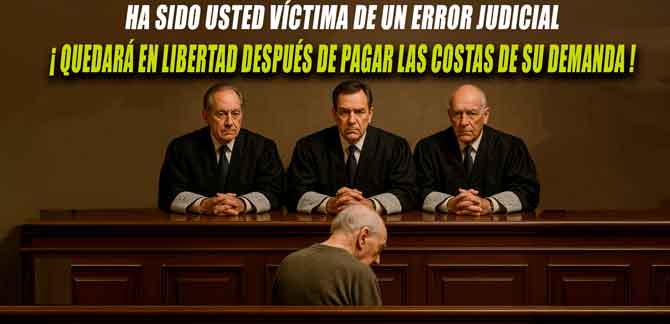

¿SABÍAS QUE EN ESPAÑA PUEDES PASAR AÑOS EN PRISIÓN SIN HABER COMETIDO NINGÚN DELITO… Y NADIE TE INDENMIZARÁ POR ELLO?

¿Cuántos años de tu vida vale una sentencia errónea? En España, ninguno.

Decenas de personas han sido absueltas tras pasar años en prisión por errores judiciales. Sin embargo, en España, la ley y los jueces hacen casi imposible que sean indemnizadas. Lo que debería ser un acto de justicia se convierte en un segundo castigo. En este reportaje, nuestro colaborador Máximo Relti desentraña toda una serie "fallos judiciales" que llevaron por décadas a prisión a sus víctimas, y que una vez descubierto el "error" judicial no solo no recibieron ningún tipo de compensación económica por haber sido recluidos durante años, sino que tampoco se les pidió siquiera perdón

POR JORDI RUIZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

Imagine por un momento el lector que, por una sentencia ![[Img #84552]](https://canarias-semanal.org/upload/images/05_2025/789_jordi-ruiz-cutura-cine.jpg) judicial, se ve obligado a pasar 15 años en una celda, conviviendo con el miedo, con la humillación, con la rutina opresiva de una condena que no mereces.

judicial, se ve obligado a pasar 15 años en una celda, conviviendo con el miedo, con la humillación, con la rutina opresiva de una condena que no mereces.

Luego, un día, tras décadas de lucha, el Estado le dice: “lo sentimos, ha sido un error judicial”. Pero no hay reparación. Ni una disculpa digna. Ni un euro. En España, este drama no es una excepción. Es nada menos que una norma jurídica.

La historia reciente está plagada de personas absueltas después de haber sido encarceladas injustamente. Gente como Ahmed Tommouhi, que pasó más de tres lustros tras las rejas por crímenes que no cometió, solo para escuchar que no hay derecho a indemnización porque no se demostró un “error judicial evidente”.

Lo mismo le pasó a Romano Van der Dussen y a Dolores Vázquez. Aunque el Tribunal Supremo anuló sus condenas, la justicia administrativa decidió que el fallo no había sido lo suficientemente “grosero”. Como si perder media vida en prisión no bastara.

Este callejón jurídico no es solo cruel, sino que tiene nombre y apellido: la interpretación restrictiva que hacen el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional del artículo 121 de la Constitución Española.

Una lectura que, lejos de proteger al ciudadano, pone al Estado a cubierto.

¿CUÁNDO SE CONSIDERA UN ERROR JUDICIAL EN ESPAÑA?

Desde la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985, el sistema español contempla el derecho a ser indemnizado por errores judiciales o por el funcionamiento anormal de la administración de justicia. Sin embargo, entre lo que la ley dice y lo que los tribunales hacen hay un abismo.

Para que se considere que hubo un error judicial, no basta con demostrar la inocencia de la persona condenada. Hace falta probar que el fallo fue “craso”, “manifiesto”, “evidente”. Es decir, que el juez fue burdamente incompetente. Un listón tan alto que teniendo en cuenta cómo funciona el corporativismo en la magistratura, ni siquiera los casos más sangrantes logran alcanzarlo.

¿Por qué esta dureza? Porque se teme abrir la puerta a indemnizaciones masivas, sobre todo en el ámbito civil. Para evitar ese “riesgo”, se adoptó una doctrina restrictiva que terminó afectando también al ámbito penal, donde devolver los años robados es, literalmente, imposible. Con palabras llanas: se aplica el mismo criterio a quien pierde un inmueble por una mala sentencia que a quien pierde su juventud en la cárcel.

LA COMPARACIÓN INTERNACIONAL: UNA DEUDA MORAL Y LEGAL

Pero no es solo cuestión de lógica o de humanidad. España está incumpliendo compromisos internacionales. Tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que toda persona condenada injustamente debe ser indemnizada. Sin condiciones ni tecnicismos.

Otros países lo tienen más claro. En Estados Unidos, donde existen leyes estatales específicas, la compensación media por año de prisión injusta es de 70.000 dólares, aunque algunas indemnizaciones han alcanzado cifras multimillonarias. En el Reino Unido, el célebre “Post Office Scandal” acabó con indemnizaciones masivas por errores cometidos debido a un sistema informático defectuoso. Y en Francia, desde el caso Calas hasta el caso Dreyfus, existe una cultura legal que, aunque también tiene sus límites, ha reconocido históricamente la necesidad de reparar el daño causado por una condena injusta.

LA DOBLE VARA: ¿POR QUÉ UN PREVENTIVO COBRA Y UN CONDENADO ABSUELTO NO?

La paradoja se vuelve aún más evidente cuando se comparan las situaciones de quienes fueron absueltos tras estar en prisión preventiva con los casos de condenados en firme cuya sentencia fue posteriormente anulada.

Desde una sentencia del Tribunal Constitucional en 2019, las personas que estuvieron en prisión provisional y resultaron inocentes tienen derecho a una indemnización, aunque sea irrisoria (unos 24 euros al día en promedio). En cambio, quienes sufrieron una condena errónea no tienen esa misma protección, a menos que logren superar la casi imposible prueba del “error craso”.

Esta desigualdad normativa genera una doble injusticia. Por un lado, ignora el sufrimiento de quien vivió el trauma de una condena infundada. Por otro, penaliza a quienes, por el simple hecho de haber tenido una sentencia firme, quedan fuera del sistema de reparación. Es como si el Estado dijera:

“si fue un error, pero al menos te juzgamos con todas las formalidades, así que no te debemos nada”.

UN MARCO LEGAL DISEÑADO PARA NO FUNCIONAR

En teoría, la Constitución Española protege a las víctimas de errores judiciales. En la práctica, esa protección es una ilusión. El artículo 121 garantiza la indemnización por daños causados por el funcionamiento anormal de la justicia. Pero la jurisprudencia actual ha vaciado de contenido ese artículo al interpretar los requisitos de forma extremadamente rígida. El resultado es que el derecho a la indemnización se convierte en papel mojado.

Esta doctrina no solo vulnera derechos fundamentales. También refuerza la idea de que el aparato judicial está más preocupado por protegerse a sí mismo que por reparar los estragos que ocasiona. Un síntoma más de una justicia que, como diría Marx, no es neutra ni imparcial, sino una parte más del aparato de dominación de clase. En este caso, con un barniz técnico-jurídico que disimula su fondo ideológico: proteger al Estado frente a las víctimas del Estado.

CASOS EMBLEMÁTICOS: INOCENTES SIN DERECHO A NADA

Las víctimas del sistema judicial español tienen nombres y apellidos. No son solo cifras, sino personas concretas cuya vida fue destrozada por un error del que nadie se hace responsable.

Ahmed Tommouhi fue condenado en los años 90 por una serie de violaciones en Cataluña. Su caso es una pesadilla: pasó 15 años preso hasta que una revisión de ADN demostró que era inocente. A pesar de ello, la Audiencia Nacional no solo rechazó su solicitud de indemnización, sino que lo obligó a pagar las costas judiciales del proceso. Es decir, el poder judicial no solo lo encarceló injustamente, sino que después le hizo pagar por haber pedido justicia.

Otro caso fue el de Romano Van der Dussen, ciudadano neerlandés, fue encarcelado durante más de 12 años por una agresión sexual que nunca cometió. Cuando se demostró su inocencia, el Ministerio de Justicia le ofreció una indemnización que él consideró insuficiente. Recurrió, y entonces la Audiencia le negó todo. Sin matices. Y con costas.

Dolores Vázquez, quizá sea el caso más mediático, fue acusada del asesinato de Rocío Wanninkhof y pasó año y medio en prisión. Nunca se probó su culpabilidad. De hecho, se descubrió que el verdadero asesino era un británico, Tony Alexander King. Aun así, su solicitud de indemnización fue rechazada. ¿La razón? Usó la vía legal equivocada: pidió reparación por el funcionamiento anormal de la justicia, cuando —según los jueces— debería haberlo hecho por “error judicial”. Es decir, le negaron justicia por una cuestión de forma.

Estos casos son solo la punta del iceberg. Revelan una justicia que, lejos de corregir sus errores, se parapeta en tecnicismos para evitar asumirlos. Una justicia que, al igual que otras instituciones del Estado, actúa como si estuviera por encima del bien y del mal.

UNA PERSPECTIVA: LA JUSTICIA COMO INSTRUMENTO DE CLASE

Desde una interpretación socialmente crítica, no es casualidad que el sistema de justicia proteja al Estado antes que a sus víctimas. No estamos hablando de un mal funcionamiento puntual o de una mala interpretación legal. Estamos ante una lógica estructural: el derecho, tal como lo entendemos en el actual sistema económico, es parte de la superestructura jurídica del sistema, diseñada para garantizar la estabilidad del poder dominante.

Y es que el aparato judicial no es neutro ni autónomo. Se construye sobre una base económica determinada, y su función es reproducir las relaciones de producción existentes. En este sentido, proteger al Estado frente a los reclamos de reparación de los condenados inocentes no es una aberración: es parte del mecanismo que asegura que la estructura del poder no se vea afectada por sus propias contradicciones.

Incluso la diferencia entre presos preventivos (que sí suelen recibir alguna indemnización) y condenados absueltos (que no la reciben) refleja esta lógica. El primero aún no ha sido formalmente etiquetado como culpable por el aparato judicial. El segundo, en cambio, ya ha sido “absorbido” por el sistema, y si se reconoce el error, se estaría cuestionando directamente la legitimidad de las sentencias firmes. El sistema prefiere sacrificar a la persona antes que reconocer su propia fragilidad.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?: PROPUESTAS DE REFORMA Y JUSTICIA TRANSFORMADORA

La doctrina actual del “error judicial craso” debería ser abolida. No hay ninguna razón objetiva, jurídica ni moral, para exigir a las víctimas que prueben que el fallo fue “grosero” para acceder a una reparación. Basta con demostrar que hubo una condena errónea y que la persona es inocente. Es decir: el derecho debe estar al servicio del ciudadano, no del aparato que lo condenó.

Varios juristas y organismos internacionales han propuesto un cambio de paradigma. Que se garantice el derecho a indemnización a todas las personas que hayan sido privadas de libertad por una condena que luego se anula al probarse su inocencia. Sin matices. Sin “peros”.

Esto no es caridad. Es justicia básica. Porque no se trata solo de pagar por el tiempo robado, sino de reconocer oficialmente que el Estado falló. Que la persona fue víctima, no criminal. Que el error no puede quedar impune. Y sobre todo, que nadie debería tener que pagar las costas de pedir lo que es suyo por derecho.

Pero una reforma legal no basta. Desde una mirada crítica y transformadora, hay que ir más allá. Es preciso cuestionar el lugar de la justicia en la sociedad actual. ¿Para quién trabaja realmente la justicia? ¿Quiénes son sus beneficiarios y quiénes sus víctimas recurrentes? En un país donde los errores judiciales afectan de manera desproporcionada a personas pobres, racializadas o extranjeras, no se puede hablar de una justicia “neutral”.

EL CASO BRITÁNICO DEL POST OFFICE: UNA LECCIÓN PARA ESPAÑA

El escándalo de la Post Office en Reino Unido es un ejemplo de cómo un sistema puede reconocer sus errores y actuar. Miles de personas fueron condenadas injustamente por supuestos delitos contables, basados en un software defectuoso. Años después, el Estado no solo admitió el fallo, sino que exoneró a las víctimas, aprobó leyes para limpiar sus antecedentes y otorgó compensaciones millonarias.

En lugar de esconder el error, lo enfrentaron. Reconocieron que el sistema se había equivocado y asumieron las consecuencias. No fue perfecto, pero al menos hubo un intento real de reparación.

España, en cambio, sigue negando lo evidente. Se escuda en tecnicismos para no pagar. El mensaje que envía es claro: si el Estado se equivoca contigo, no esperes justicia. Solo silencio, burocracia y más sufrimiento.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO NO ES EL DINERO, SINO LA DIGNIDAD

La indemnización por error judicial no es una cuestión económica. Es una cuestión ética. Se trata de reconocer a la víctima. De decirle: “no fue culpa tuya, fue nuestra”. Se trata de dignidad.

Pero el Estado español, al negarse sistemáticamente a indemnizar a las personas inocentes que condenó injustamente, no solo incumple su Constitución y los tratados internacionales. También revela la naturaleza voraz de su justicia: una justicia más preocupada por proteger al sistema que por reparar a las personas.

Y eso, al final, no es solo un fallo jurídico. Es un fracaso civilizatorio.

POR JORDI RUIZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

Imagine por un momento el lector que, por una sentencia ![[Img #84552]](https://canarias-semanal.org/upload/images/05_2025/789_jordi-ruiz-cutura-cine.jpg) judicial, se ve obligado a pasar 15 años en una celda, conviviendo con el miedo, con la humillación, con la rutina opresiva de una condena que no mereces.

judicial, se ve obligado a pasar 15 años en una celda, conviviendo con el miedo, con la humillación, con la rutina opresiva de una condena que no mereces.

Luego, un día, tras décadas de lucha, el Estado le dice: “lo sentimos, ha sido un error judicial”. Pero no hay reparación. Ni una disculpa digna. Ni un euro. En España, este drama no es una excepción. Es nada menos que una norma jurídica.

La historia reciente está plagada de personas absueltas después de haber sido encarceladas injustamente. Gente como Ahmed Tommouhi, que pasó más de tres lustros tras las rejas por crímenes que no cometió, solo para escuchar que no hay derecho a indemnización porque no se demostró un “error judicial evidente”.

Lo mismo le pasó a Romano Van der Dussen y a Dolores Vázquez. Aunque el Tribunal Supremo anuló sus condenas, la justicia administrativa decidió que el fallo no había sido lo suficientemente “grosero”. Como si perder media vida en prisión no bastara.

Este callejón jurídico no es solo cruel, sino que tiene nombre y apellido: la interpretación restrictiva que hacen el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional del artículo 121 de la Constitución Española.

Una lectura que, lejos de proteger al ciudadano, pone al Estado a cubierto.

¿CUÁNDO SE CONSIDERA UN ERROR JUDICIAL EN ESPAÑA?

Desde la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985, el sistema español contempla el derecho a ser indemnizado por errores judiciales o por el funcionamiento anormal de la administración de justicia. Sin embargo, entre lo que la ley dice y lo que los tribunales hacen hay un abismo.

Para que se considere que hubo un error judicial, no basta con demostrar la inocencia de la persona condenada. Hace falta probar que el fallo fue “craso”, “manifiesto”, “evidente”. Es decir, que el juez fue burdamente incompetente. Un listón tan alto que teniendo en cuenta cómo funciona el corporativismo en la magistratura, ni siquiera los casos más sangrantes logran alcanzarlo.

¿Por qué esta dureza? Porque se teme abrir la puerta a indemnizaciones masivas, sobre todo en el ámbito civil. Para evitar ese “riesgo”, se adoptó una doctrina restrictiva que terminó afectando también al ámbito penal, donde devolver los años robados es, literalmente, imposible. Con palabras llanas: se aplica el mismo criterio a quien pierde un inmueble por una mala sentencia que a quien pierde su juventud en la cárcel.

LA COMPARACIÓN INTERNACIONAL: UNA DEUDA MORAL Y LEGAL

Pero no es solo cuestión de lógica o de humanidad. España está incumpliendo compromisos internacionales. Tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que toda persona condenada injustamente debe ser indemnizada. Sin condiciones ni tecnicismos.

Otros países lo tienen más claro. En Estados Unidos, donde existen leyes estatales específicas, la compensación media por año de prisión injusta es de 70.000 dólares, aunque algunas indemnizaciones han alcanzado cifras multimillonarias. En el Reino Unido, el célebre “Post Office Scandal” acabó con indemnizaciones masivas por errores cometidos debido a un sistema informático defectuoso. Y en Francia, desde el caso Calas hasta el caso Dreyfus, existe una cultura legal que, aunque también tiene sus límites, ha reconocido históricamente la necesidad de reparar el daño causado por una condena injusta.

LA DOBLE VARA: ¿POR QUÉ UN PREVENTIVO COBRA Y UN CONDENADO ABSUELTO NO?

La paradoja se vuelve aún más evidente cuando se comparan las situaciones de quienes fueron absueltos tras estar en prisión preventiva con los casos de condenados en firme cuya sentencia fue posteriormente anulada.

Desde una sentencia del Tribunal Constitucional en 2019, las personas que estuvieron en prisión provisional y resultaron inocentes tienen derecho a una indemnización, aunque sea irrisoria (unos 24 euros al día en promedio). En cambio, quienes sufrieron una condena errónea no tienen esa misma protección, a menos que logren superar la casi imposible prueba del “error craso”.

Esta desigualdad normativa genera una doble injusticia. Por un lado, ignora el sufrimiento de quien vivió el trauma de una condena infundada. Por otro, penaliza a quienes, por el simple hecho de haber tenido una sentencia firme, quedan fuera del sistema de reparación. Es como si el Estado dijera:

“si fue un error, pero al menos te juzgamos con todas las formalidades, así que no te debemos nada”.

UN MARCO LEGAL DISEÑADO PARA NO FUNCIONAR

En teoría, la Constitución Española protege a las víctimas de errores judiciales. En la práctica, esa protección es una ilusión. El artículo 121 garantiza la indemnización por daños causados por el funcionamiento anormal de la justicia. Pero la jurisprudencia actual ha vaciado de contenido ese artículo al interpretar los requisitos de forma extremadamente rígida. El resultado es que el derecho a la indemnización se convierte en papel mojado.

Esta doctrina no solo vulnera derechos fundamentales. También refuerza la idea de que el aparato judicial está más preocupado por protegerse a sí mismo que por reparar los estragos que ocasiona. Un síntoma más de una justicia que, como diría Marx, no es neutra ni imparcial, sino una parte más del aparato de dominación de clase. En este caso, con un barniz técnico-jurídico que disimula su fondo ideológico: proteger al Estado frente a las víctimas del Estado.

CASOS EMBLEMÁTICOS: INOCENTES SIN DERECHO A NADA

Las víctimas del sistema judicial español tienen nombres y apellidos. No son solo cifras, sino personas concretas cuya vida fue destrozada por un error del que nadie se hace responsable.

Ahmed Tommouhi fue condenado en los años 90 por una serie de violaciones en Cataluña. Su caso es una pesadilla: pasó 15 años preso hasta que una revisión de ADN demostró que era inocente. A pesar de ello, la Audiencia Nacional no solo rechazó su solicitud de indemnización, sino que lo obligó a pagar las costas judiciales del proceso. Es decir, el poder judicial no solo lo encarceló injustamente, sino que después le hizo pagar por haber pedido justicia.

Otro caso fue el de Romano Van der Dussen, ciudadano neerlandés, fue encarcelado durante más de 12 años por una agresión sexual que nunca cometió. Cuando se demostró su inocencia, el Ministerio de Justicia le ofreció una indemnización que él consideró insuficiente. Recurrió, y entonces la Audiencia le negó todo. Sin matices. Y con costas.

Dolores Vázquez, quizá sea el caso más mediático, fue acusada del asesinato de Rocío Wanninkhof y pasó año y medio en prisión. Nunca se probó su culpabilidad. De hecho, se descubrió que el verdadero asesino era un británico, Tony Alexander King. Aun así, su solicitud de indemnización fue rechazada. ¿La razón? Usó la vía legal equivocada: pidió reparación por el funcionamiento anormal de la justicia, cuando —según los jueces— debería haberlo hecho por “error judicial”. Es decir, le negaron justicia por una cuestión de forma.

Estos casos son solo la punta del iceberg. Revelan una justicia que, lejos de corregir sus errores, se parapeta en tecnicismos para evitar asumirlos. Una justicia que, al igual que otras instituciones del Estado, actúa como si estuviera por encima del bien y del mal.

UNA PERSPECTIVA: LA JUSTICIA COMO INSTRUMENTO DE CLASE

Desde una interpretación socialmente crítica, no es casualidad que el sistema de justicia proteja al Estado antes que a sus víctimas. No estamos hablando de un mal funcionamiento puntual o de una mala interpretación legal. Estamos ante una lógica estructural: el derecho, tal como lo entendemos en el actual sistema económico, es parte de la superestructura jurídica del sistema, diseñada para garantizar la estabilidad del poder dominante.

Y es que el aparato judicial no es neutro ni autónomo. Se construye sobre una base económica determinada, y su función es reproducir las relaciones de producción existentes. En este sentido, proteger al Estado frente a los reclamos de reparación de los condenados inocentes no es una aberración: es parte del mecanismo que asegura que la estructura del poder no se vea afectada por sus propias contradicciones.

Incluso la diferencia entre presos preventivos (que sí suelen recibir alguna indemnización) y condenados absueltos (que no la reciben) refleja esta lógica. El primero aún no ha sido formalmente etiquetado como culpable por el aparato judicial. El segundo, en cambio, ya ha sido “absorbido” por el sistema, y si se reconoce el error, se estaría cuestionando directamente la legitimidad de las sentencias firmes. El sistema prefiere sacrificar a la persona antes que reconocer su propia fragilidad.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?: PROPUESTAS DE REFORMA Y JUSTICIA TRANSFORMADORA

La doctrina actual del “error judicial craso” debería ser abolida. No hay ninguna razón objetiva, jurídica ni moral, para exigir a las víctimas que prueben que el fallo fue “grosero” para acceder a una reparación. Basta con demostrar que hubo una condena errónea y que la persona es inocente. Es decir: el derecho debe estar al servicio del ciudadano, no del aparato que lo condenó.

Varios juristas y organismos internacionales han propuesto un cambio de paradigma. Que se garantice el derecho a indemnización a todas las personas que hayan sido privadas de libertad por una condena que luego se anula al probarse su inocencia. Sin matices. Sin “peros”.

Esto no es caridad. Es justicia básica. Porque no se trata solo de pagar por el tiempo robado, sino de reconocer oficialmente que el Estado falló. Que la persona fue víctima, no criminal. Que el error no puede quedar impune. Y sobre todo, que nadie debería tener que pagar las costas de pedir lo que es suyo por derecho.

Pero una reforma legal no basta. Desde una mirada crítica y transformadora, hay que ir más allá. Es preciso cuestionar el lugar de la justicia en la sociedad actual. ¿Para quién trabaja realmente la justicia? ¿Quiénes son sus beneficiarios y quiénes sus víctimas recurrentes? En un país donde los errores judiciales afectan de manera desproporcionada a personas pobres, racializadas o extranjeras, no se puede hablar de una justicia “neutral”.

EL CASO BRITÁNICO DEL POST OFFICE: UNA LECCIÓN PARA ESPAÑA

El escándalo de la Post Office en Reino Unido es un ejemplo de cómo un sistema puede reconocer sus errores y actuar. Miles de personas fueron condenadas injustamente por supuestos delitos contables, basados en un software defectuoso. Años después, el Estado no solo admitió el fallo, sino que exoneró a las víctimas, aprobó leyes para limpiar sus antecedentes y otorgó compensaciones millonarias.

En lugar de esconder el error, lo enfrentaron. Reconocieron que el sistema se había equivocado y asumieron las consecuencias. No fue perfecto, pero al menos hubo un intento real de reparación.

España, en cambio, sigue negando lo evidente. Se escuda en tecnicismos para no pagar. El mensaje que envía es claro: si el Estado se equivoca contigo, no esperes justicia. Solo silencio, burocracia y más sufrimiento.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO NO ES EL DINERO, SINO LA DIGNIDAD

La indemnización por error judicial no es una cuestión económica. Es una cuestión ética. Se trata de reconocer a la víctima. De decirle: “no fue culpa tuya, fue nuestra”. Se trata de dignidad.

Pero el Estado español, al negarse sistemáticamente a indemnizar a las personas inocentes que condenó injustamente, no solo incumple su Constitución y los tratados internacionales. También revela la naturaleza voraz de su justicia: una justicia más preocupada por proteger al sistema que por reparar a las personas.

Y eso, al final, no es solo un fallo jurídico. Es un fracaso civilizatorio.

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.137