PERSONAS, INSTITUCIONES Y MODOS DE PRODUCCIÓN

A propósito de la huida del rey emérito... ¿Y si comenzamos nuestro análisis desde el otro lado?

Mientras los nacionalistas de derecha e izquierda centran su interés en la posible evolución hacia un estado plurinacional, las izquierdas de ámbito estatal creen ver en este cambio el fin de un régimen muy concreto -que llaman del 78-, aunque no especifican hacia qué nuevo régimen transitaríamos.

Por CRÓNICA DE CLASE

Estos días se están oyendo todo tipo de opiniones sobre la vida y el reinado de Juan Carlos de Borbón. También sobre la capacidad de una institución como la monarquía para satisfacer las expectativas de la España actual. En un lado se sitúa el enorme ejército de los pragmáticos, que cubre todo el rango de los partidos nacionales que van desde el PSOE hasta la extrema derecha. Más o menos acomplejados, se las ven y se las desean en su intento por defender que los servicios que, según ellos, ha prestado el antiguo rey pesan más que la inmundicia que hemos podido atisbar en la última década. Imposibilitados para negar por más tiempo dicha inmundicia, tratan de reducirla al ámbito de lo personal, con objeto de desvincularla de la institución, salvando de este modo al actual monarca y a su descendencia.

En el otro lado se alinea una colección no menos abigarrada de detractores de la monarquía; aunque todos coinciden al poner en evidencia lo arcaico de la institución -algo simplemente obvio pero que llega muy bien a las nuevas generaciones-, enseguida se dispersan al centrar cada uno su atención en distintas ventajas más o menos inmediatas que vendrían aparejadas con el cambio a una república. Así, mientras los nacionalistas de derecha e izquierda centran su interés en la posible evolución hacia un estado plurinacional, las izquierdas de ámbito estatal creen ver en este cambio el fin de un régimen muy concreto -el régimen del 78 lo llaman-, aunque no especifican hacia qué nuevo régimen transitaríamos. Hay incluso unos pocos visionarios que no dudan en avistar en el horizonte la república popular socialista.

A la calle llegan relatos igual de simplificados que pretenden servir de apoyo a ambas posturas. De un lado se viene a afirmar que Juan Carlos de Borbón y un número contado de políticos trajeron la democracia a España; desestabilizar la monarquía no solo sería un acto de ingratitud, sino que todavía a día de hoy se podría considerar una forma de poner en peligro a la propia democracia, a la cual, por lo visto, no se la considera todavía suficientemente estable. En el otro lado los mensajes no son menos básicos. La existencia de un régimen monárquico parece ser el motivo por el que la economía española es “monopolística” (ellos hablan del Ibex35), poco competitiva, con tendencia a la corrupción, al desempleo, a los trabajos poco cualificados, etc.

Podría parecer que en este amplio abanico de posturas deben estar representadas todas las formas posibles de analizar la monarquía parlamentaria o la república; todos los ingredientes que podemos poner en una balanza para juzgar con amplitud de miras a la institución y a las personas. ¿No es así?

¿Y si comenzamos nuestro análisis desde el otro lado?

Este modo de analizar la política, la economía o la historia parte del supuesto de que son unos pocos individuos los que configuran la realidad, los que guían a la sociedad en su evolución y los que terminan escribiendo la historia. En este enfoque, las instituciones son emplazamientos privilegiados desde donde estos individuos pueden ejercer esta influencia, unos emplazamientos que pueden ser creados o utilizados con libertad por ellos, bien como centros de control desde los que mantener la estabilidad o bien como palancas desde las que dirigir el cambio social según su habilidad y su voluntad.

Frente a este enfoque que da a entender que ideas, individuos o instituciones surgen de la nada, existe otro que defiende que todos ellos responden en última instancia a las condiciones materiales. Según esta concepción materialista, los cambios en las ideas, la vigencia de las instituciones o incluso la aparición de figuras que encarnan determinados papeles coyunturales, vienen marcados por la necesidad de gestionar el conflicto entre clases que componen la sociedad y dan forma a su modo de producción. Lo que sitúa a las personas en determinada posición para acceder al producto social es su pertenencia a una clase (capitalista o asalariado) y ese es el contexto desde el que pueden acceder a la producción y al reparto. Por eso las ideas, las instituciones y los gestores no hacen sino encarnar los intereses de la clase dominante.

La Transición como una fase de normalización del capitalismo español

Desde este enfoque materialista la transición no puede considerarse obra de unas personas aisladas que parten de “ideas” que solo están en su cabeza. Al contrario, cuando utilizamos este sistema de análisis debemos identificar qué intereses materiales de clase se están dirimiendo en ese momento e intentar explicar por qué la solución a la que se llegó fue la que mejor satisfacía la consecución de los intereses dominantes en el contexto de correlación de fuerzas de entonces.

En 1975 en España se cumplían casi cuarenta años de una dictadura que había llegado al poder a través de una guerra civil instigada por golpistas. Un golpe y una dictadura cuyo objetivo fue el de hacer correr más lento el reloj histórico, de forma que se adaptase a los ritmos que necesitaban unas clases propietarias que no respondían todavía a los mismos intereses que sus equivalentes en la mayoría de los países de nuestro entorno, los cuales habían hecho su salto completo al capitalismo en los cien años precedentes. En 1936 la república burguesa no era todavía el marco adecuado para el nivel de sobre-explotación que precisaban unas clases poseedoras instaladas todavía en el rentismo, en las explotaciones primarias y en la manufactura. La masacre que desencadenaron dejó claro que hablar de lucha de clases no es un eufemismo.

En 1975 la situación había evolucionado sustancialmente. El país había “liberado” a millones de trabajadores de las tareas agrícolas y los había transferido a los sectores de la industria y los servicios. De hecho, el excedente de trabajadores había tenido que ser exportado como emigrantes a los países de nuestro entorno. La clase capitalista, descendiente genética de los instigadores del golpe e ideológica de la élite tecnócrata franquista, había engendrado involuntaria pero irremisiblemente a su clase trabajadora moderna, y a mitad de la década de los 70 la organización de ésta había elevado la confrontación por el excedente a un nivel que ya no podía ser gestionado recurriendo a “los grises”.

Esos años coinciden -no por casualidad- con el final del ciclo alcista del capitalismo de la posguerra. Ni los países de baja productividad -como España- podían esperar mantener la estabilidad siguiendo al rebufo del crecimiento de occidente, ni a la propia Europa le convenían estas “especificidades” locales que entorpecían el incipiente y necesario mercado global. Por eso el fin de la dictadura española coincide con el final de la portuguesa y la griega; por eso, conseguir una democracia burguesa en nuestro país se convierte en una tarea esponsorizada desde los Estados Unidos y Alemania.

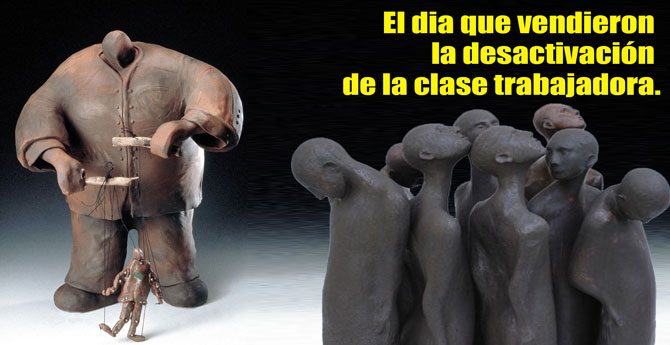

Si en otros países la solución pudo tomar la forma de una república burguesa, la especificidad del caso español hizo necesario recurrir a la forma de la monarquía parlamentaria. Al capital en general le importa un rábano utilizar un modelo u otro, pero el capital español se enfrentaba a dos retos que aconsejaban apostar por la segunda vía. Por un lado, era necesario impedir que la vuelta de la democracia en forma de república hiciera pensar a las entonces muy organizadas clases trabajadoras que se había vuelto al punto de conflicto en que comenzó la guerra civil. Por otro lado, era necesario reconducir los conflictos del momento en la forma de un pacto entre clases. Por eso la monarquía parlamentaria se convirtió en el formato elegido y por eso se identifica como “padres” de la situación resultante a los que firmaron aquel pacto que nadie explicó; unos padres -los de la parte que nos toca- que vendieron la desactivación de la clase trabajadora.

El dedo y la luna, ¿el régimen o el modo de producción?

Sin embargo, los que hablan de un “régimen del 78” hacen referencia a él como si hubiera sido un tipo de salida capitalista entre otras, también capitalistas pero radicalmente distintas, que se podrían haber elegido en aquel momento. Esto indica que su análisis no está basado en las condiciones materiales de España y del mundo en 1975. Quien recurre a la denuncia de un dañino “régimen del 78” está dando a entender que en aquel momento se hubiera podido optar por un régimen capitalista diferente y más benigno para las clases trabajadoras.

Por lo visto, en aquel momento debían estar en suspenso las leyes capitalistas, y podríamos haber elegido estar al nivel del capitalismo de otro lugar del mundo (no sé cuál les parecerá bien a los críticos del “régimen”). Debe ser que los capitalistas y el nivel productivo existentes entonces se podían haber desvanecido en el aire, reemplazados por otros capitalistas y otro capital que hubieran hecho las delicias de los agradecidos trabajadores de aquel momento y de sus descendientes actuales. Y es que el problema para la gran mayoría de los que critican el “régimen del 78” no es el capitalismo en sí mismo, sino la maldición de sufrir a unos capitalistas a los que no consideran tan “modernos” como ellos.

Si existe un pequeño grupo de críticos que sí hacen un análisis más fundamentado de lo que estuvo en juego a final de los 70, mucho nos tememos que dicho análisis puede encontrar poco eco hoy día. No podemos negar el interés de discutir cómo el movimiento obrero de entonces fue dirigido desde las filas del social-liberalismo (el PSOE representado por Felipe González) y desde el euro-comunismo (el PCE de Carrillo, que seguía la estela de los partidos comunistas europeos) para apartarlo de la lucha por el socialismo y llevarlo al callejón sin salida del pacto entre clases. El problema es que tal discusión presupondría que el nivel de conciencia y organización en la clase trabajadora actual es superior al que se constata en estos momentos.

¿Monarquía parlamentaria o república burguesa?

Podemos concluir que al capitalismo español, que más allá de sus especificidades se mueve según las mismas reglas que el capitalismo global, le da igual a día de hoy regirse formalmente como monarquía parlamentaria o como república burguesa. El capital necesita un Estado que garantice la estabilidad en las relaciones de producción, es decir, que asegure la disponibilidad de asalariados suficientes al precio de reproducción que le haga competitivo en el mercado mundial. El capital precisa, pues, de un Estado que defienda sus intereses de clase, pero enfrentado a la inestabilidad social no tendrá inconveniente en asumir que ese Estado adopte la forma más acorde con sus intereses: monarquía parlamentaria, república tipo estadounidense o tipo italiana, o incluso dejarlo degenerar al caudillismo si las cosas se ponen tan mal que la ilusión democrática se convierte en un estorbo.

La institución monárquica ha sido funcional al capitalismo español durante cuatro décadas y en estos momentos no está seriamente cuestionada, pero eso no supone un cheque en blanco para el futuro. Los que ahora se dan golpes de pecho de monárquicos y personalizan en el Borbón la paternidad de “la democracia” que ha servido de base a la expansión de su capital, en privado están maldiciendo al maldito viejo, salido y ostentoso, que ha sembrado la inestabilidad institucional cuando más falta hacía teatralizar la unidad de clases. Si lo que ahora no es más que un malestar se convirtiera finalmente en crisis institucional, no dudarían en permitir el cambio de régimen, aprovechándolo incluso de manera que sirviera a sus intereses. El tiempo pasado es el suficiente para que los problemas históricos que se planteaban en 1975 no supongan ya un obstáculo insalvable.

La clase trabajadora no gana nada por sustituir una monarquía parlamentaria burguesa por una república burguesa: ambas son formas equivalentes de un Estado de clase. Desde nuestros intereses de clase solo podremos hablar de Democracia cuando acabemos con la necesidad de vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario a los propietarios privados de los medios de producción; es decir, cuando acabemos con la explotación, cuando acabemos con las clases. Ello supone superar el modo de producción capitalista, no hacer cambios cosméticos en sus órganos de representación.

También se confunden los que afirman que el fin de la monarquía es un paso en la buena dirección, un paso que, según ellos, llevará a dar más. Por supuesto que una democracia sin clases excluye de raíz una monarquía, pero hacer pensar que reemplazar una monarquía parlamentaria por una república burguesa tiene algo que ver con un acercamiento al socialismo significa que se ha hecho un diagnóstico muy pobre de la situación de la clase trabajadora actual.

Atender nuestros intereses de clase sin supeditarlos a los de otras supone ahora mismo hablar de explotación, de organización propia de los trabajadores, de coordinar la mejor línea de defensa ante unas condiciones de explotación que van a empeorar en los próximos años, y ello sin olvidar nunca que hablar de soluciones para nuestra clase solo puede significar la superación del capitalismo. Si estuviéramos peleando a ese nivel estoy convencido de que la monarquía sería el menor de nuestros problemas.

https://cronicadeclase.wordpress.com/2020/08/10/personas-instituciones-y-modos-de-produccion/

Por CRÓNICA DE CLASE

Estos días se están oyendo todo tipo de opiniones sobre la vida y el reinado de Juan Carlos de Borbón. También sobre la capacidad de una institución como la monarquía para satisfacer las expectativas de la España actual. En un lado se sitúa el enorme ejército de los pragmáticos, que cubre todo el rango de los partidos nacionales que van desde el PSOE hasta la extrema derecha. Más o menos acomplejados, se las ven y se las desean en su intento por defender que los servicios que, según ellos, ha prestado el antiguo rey pesan más que la inmundicia que hemos podido atisbar en la última década. Imposibilitados para negar por más tiempo dicha inmundicia, tratan de reducirla al ámbito de lo personal, con objeto de desvincularla de la institución, salvando de este modo al actual monarca y a su descendencia.

En el otro lado se alinea una colección no menos abigarrada de detractores de la monarquía; aunque todos coinciden al poner en evidencia lo arcaico de la institución -algo simplemente obvio pero que llega muy bien a las nuevas generaciones-, enseguida se dispersan al centrar cada uno su atención en distintas ventajas más o menos inmediatas que vendrían aparejadas con el cambio a una república. Así, mientras los nacionalistas de derecha e izquierda centran su interés en la posible evolución hacia un estado plurinacional, las izquierdas de ámbito estatal creen ver en este cambio el fin de un régimen muy concreto -el régimen del 78 lo llaman-, aunque no especifican hacia qué nuevo régimen transitaríamos. Hay incluso unos pocos visionarios que no dudan en avistar en el horizonte la república popular socialista.

A la calle llegan relatos igual de simplificados que pretenden servir de apoyo a ambas posturas. De un lado se viene a afirmar que Juan Carlos de Borbón y un número contado de políticos trajeron la democracia a España; desestabilizar la monarquía no solo sería un acto de ingratitud, sino que todavía a día de hoy se podría considerar una forma de poner en peligro a la propia democracia, a la cual, por lo visto, no se la considera todavía suficientemente estable. En el otro lado los mensajes no son menos básicos. La existencia de un régimen monárquico parece ser el motivo por el que la economía española es “monopolística” (ellos hablan del Ibex35), poco competitiva, con tendencia a la corrupción, al desempleo, a los trabajos poco cualificados, etc.

Podría parecer que en este amplio abanico de posturas deben estar representadas todas las formas posibles de analizar la monarquía parlamentaria o la república; todos los ingredientes que podemos poner en una balanza para juzgar con amplitud de miras a la institución y a las personas. ¿No es así?

¿Y si comenzamos nuestro análisis desde el otro lado?

Este modo de analizar la política, la economía o la historia parte del supuesto de que son unos pocos individuos los que configuran la realidad, los que guían a la sociedad en su evolución y los que terminan escribiendo la historia. En este enfoque, las instituciones son emplazamientos privilegiados desde donde estos individuos pueden ejercer esta influencia, unos emplazamientos que pueden ser creados o utilizados con libertad por ellos, bien como centros de control desde los que mantener la estabilidad o bien como palancas desde las que dirigir el cambio social según su habilidad y su voluntad.

Frente a este enfoque que da a entender que ideas, individuos o instituciones surgen de la nada, existe otro que defiende que todos ellos responden en última instancia a las condiciones materiales. Según esta concepción materialista, los cambios en las ideas, la vigencia de las instituciones o incluso la aparición de figuras que encarnan determinados papeles coyunturales, vienen marcados por la necesidad de gestionar el conflicto entre clases que componen la sociedad y dan forma a su modo de producción. Lo que sitúa a las personas en determinada posición para acceder al producto social es su pertenencia a una clase (capitalista o asalariado) y ese es el contexto desde el que pueden acceder a la producción y al reparto. Por eso las ideas, las instituciones y los gestores no hacen sino encarnar los intereses de la clase dominante.

La Transición como una fase de normalización del capitalismo español

Desde este enfoque materialista la transición no puede considerarse obra de unas personas aisladas que parten de “ideas” que solo están en su cabeza. Al contrario, cuando utilizamos este sistema de análisis debemos identificar qué intereses materiales de clase se están dirimiendo en ese momento e intentar explicar por qué la solución a la que se llegó fue la que mejor satisfacía la consecución de los intereses dominantes en el contexto de correlación de fuerzas de entonces.

En 1975 en España se cumplían casi cuarenta años de una dictadura que había llegado al poder a través de una guerra civil instigada por golpistas. Un golpe y una dictadura cuyo objetivo fue el de hacer correr más lento el reloj histórico, de forma que se adaptase a los ritmos que necesitaban unas clases propietarias que no respondían todavía a los mismos intereses que sus equivalentes en la mayoría de los países de nuestro entorno, los cuales habían hecho su salto completo al capitalismo en los cien años precedentes. En 1936 la república burguesa no era todavía el marco adecuado para el nivel de sobre-explotación que precisaban unas clases poseedoras instaladas todavía en el rentismo, en las explotaciones primarias y en la manufactura. La masacre que desencadenaron dejó claro que hablar de lucha de clases no es un eufemismo.

En 1975 la situación había evolucionado sustancialmente. El país había “liberado” a millones de trabajadores de las tareas agrícolas y los había transferido a los sectores de la industria y los servicios. De hecho, el excedente de trabajadores había tenido que ser exportado como emigrantes a los países de nuestro entorno. La clase capitalista, descendiente genética de los instigadores del golpe e ideológica de la élite tecnócrata franquista, había engendrado involuntaria pero irremisiblemente a su clase trabajadora moderna, y a mitad de la década de los 70 la organización de ésta había elevado la confrontación por el excedente a un nivel que ya no podía ser gestionado recurriendo a “los grises”.

Esos años coinciden -no por casualidad- con el final del ciclo alcista del capitalismo de la posguerra. Ni los países de baja productividad -como España- podían esperar mantener la estabilidad siguiendo al rebufo del crecimiento de occidente, ni a la propia Europa le convenían estas “especificidades” locales que entorpecían el incipiente y necesario mercado global. Por eso el fin de la dictadura española coincide con el final de la portuguesa y la griega; por eso, conseguir una democracia burguesa en nuestro país se convierte en una tarea esponsorizada desde los Estados Unidos y Alemania.

Si en otros países la solución pudo tomar la forma de una república burguesa, la especificidad del caso español hizo necesario recurrir a la forma de la monarquía parlamentaria. Al capital en general le importa un rábano utilizar un modelo u otro, pero el capital español se enfrentaba a dos retos que aconsejaban apostar por la segunda vía. Por un lado, era necesario impedir que la vuelta de la democracia en forma de república hiciera pensar a las entonces muy organizadas clases trabajadoras que se había vuelto al punto de conflicto en que comenzó la guerra civil. Por otro lado, era necesario reconducir los conflictos del momento en la forma de un pacto entre clases. Por eso la monarquía parlamentaria se convirtió en el formato elegido y por eso se identifica como “padres” de la situación resultante a los que firmaron aquel pacto que nadie explicó; unos padres -los de la parte que nos toca- que vendieron la desactivación de la clase trabajadora.

El dedo y la luna, ¿el régimen o el modo de producción?

Sin embargo, los que hablan de un “régimen del 78” hacen referencia a él como si hubiera sido un tipo de salida capitalista entre otras, también capitalistas pero radicalmente distintas, que se podrían haber elegido en aquel momento. Esto indica que su análisis no está basado en las condiciones materiales de España y del mundo en 1975. Quien recurre a la denuncia de un dañino “régimen del 78” está dando a entender que en aquel momento se hubiera podido optar por un régimen capitalista diferente y más benigno para las clases trabajadoras.

Por lo visto, en aquel momento debían estar en suspenso las leyes capitalistas, y podríamos haber elegido estar al nivel del capitalismo de otro lugar del mundo (no sé cuál les parecerá bien a los críticos del “régimen”). Debe ser que los capitalistas y el nivel productivo existentes entonces se podían haber desvanecido en el aire, reemplazados por otros capitalistas y otro capital que hubieran hecho las delicias de los agradecidos trabajadores de aquel momento y de sus descendientes actuales. Y es que el problema para la gran mayoría de los que critican el “régimen del 78” no es el capitalismo en sí mismo, sino la maldición de sufrir a unos capitalistas a los que no consideran tan “modernos” como ellos.

Si existe un pequeño grupo de críticos que sí hacen un análisis más fundamentado de lo que estuvo en juego a final de los 70, mucho nos tememos que dicho análisis puede encontrar poco eco hoy día. No podemos negar el interés de discutir cómo el movimiento obrero de entonces fue dirigido desde las filas del social-liberalismo (el PSOE representado por Felipe González) y desde el euro-comunismo (el PCE de Carrillo, que seguía la estela de los partidos comunistas europeos) para apartarlo de la lucha por el socialismo y llevarlo al callejón sin salida del pacto entre clases. El problema es que tal discusión presupondría que el nivel de conciencia y organización en la clase trabajadora actual es superior al que se constata en estos momentos.

¿Monarquía parlamentaria o república burguesa?

Podemos concluir que al capitalismo español, que más allá de sus especificidades se mueve según las mismas reglas que el capitalismo global, le da igual a día de hoy regirse formalmente como monarquía parlamentaria o como república burguesa. El capital necesita un Estado que garantice la estabilidad en las relaciones de producción, es decir, que asegure la disponibilidad de asalariados suficientes al precio de reproducción que le haga competitivo en el mercado mundial. El capital precisa, pues, de un Estado que defienda sus intereses de clase, pero enfrentado a la inestabilidad social no tendrá inconveniente en asumir que ese Estado adopte la forma más acorde con sus intereses: monarquía parlamentaria, república tipo estadounidense o tipo italiana, o incluso dejarlo degenerar al caudillismo si las cosas se ponen tan mal que la ilusión democrática se convierte en un estorbo.

La institución monárquica ha sido funcional al capitalismo español durante cuatro décadas y en estos momentos no está seriamente cuestionada, pero eso no supone un cheque en blanco para el futuro. Los que ahora se dan golpes de pecho de monárquicos y personalizan en el Borbón la paternidad de “la democracia” que ha servido de base a la expansión de su capital, en privado están maldiciendo al maldito viejo, salido y ostentoso, que ha sembrado la inestabilidad institucional cuando más falta hacía teatralizar la unidad de clases. Si lo que ahora no es más que un malestar se convirtiera finalmente en crisis institucional, no dudarían en permitir el cambio de régimen, aprovechándolo incluso de manera que sirviera a sus intereses. El tiempo pasado es el suficiente para que los problemas históricos que se planteaban en 1975 no supongan ya un obstáculo insalvable.

La clase trabajadora no gana nada por sustituir una monarquía parlamentaria burguesa por una república burguesa: ambas son formas equivalentes de un Estado de clase. Desde nuestros intereses de clase solo podremos hablar de Democracia cuando acabemos con la necesidad de vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario a los propietarios privados de los medios de producción; es decir, cuando acabemos con la explotación, cuando acabemos con las clases. Ello supone superar el modo de producción capitalista, no hacer cambios cosméticos en sus órganos de representación.

También se confunden los que afirman que el fin de la monarquía es un paso en la buena dirección, un paso que, según ellos, llevará a dar más. Por supuesto que una democracia sin clases excluye de raíz una monarquía, pero hacer pensar que reemplazar una monarquía parlamentaria por una república burguesa tiene algo que ver con un acercamiento al socialismo significa que se ha hecho un diagnóstico muy pobre de la situación de la clase trabajadora actual.

Atender nuestros intereses de clase sin supeditarlos a los de otras supone ahora mismo hablar de explotación, de organización propia de los trabajadores, de coordinar la mejor línea de defensa ante unas condiciones de explotación que van a empeorar en los próximos años, y ello sin olvidar nunca que hablar de soluciones para nuestra clase solo puede significar la superación del capitalismo. Si estuviéramos peleando a ese nivel estoy convencido de que la monarquía sería el menor de nuestros problemas.

https://cronicadeclase.wordpress.com/2020/08/10/personas-instituciones-y-modos-de-produccion/

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP

216.73.216.115